Niccolò Paganini (Genova 27/11/1782 – Nizza 27/5/1840). Terzogenito, nasce da Antonio Paganini e Teresa Bocciardo. Ha 2 fratelli, Carlo, anche costui violinista e Biagio, vissuto un anno appena, entrambi nati prima di lui e due sorelle, Angela e Nicoletta, entrambe, invece, più giovani. Niccolò apprende i primi rudimenti musicali da suo padre, operaio al porto di Genova, ma anche bravo chitarrista e mandolinista dilettante. Si appassiona così alla chitarra, strumento che non abbandonerà mai, approfondendone, anzi, la tecnica e la scrittura. Giovanissimo, viene affidato al musicista Giovanni Servetto e più avanti a Giacomo Costa, celeberrimo violinista. È a Genova che si esibisce per la prima volta in pubblico, assieme a suo fratello Carlo, durante le feste del carnevale 1793. Un anno dopo – e ancora l’anno successivo – sotto la guida di Costa, il giorno 26 maggio, suona di nuovo in pubblico, durante le solennità per i festeggiamenti del santo patrono nella Chiesa di San Filippo Neri. Un’altra esibizione pubblica la effettua, questa volta, in occasione della festa di Sant’Eligio, nella Chiesa di Santa Maria delle Vigne, il 1° dicembre del 1794.

Il suo primo debutto ‘in concerto presso un’accademia’, lo tiene, invece, al Teatro di Sant’Agostino, il 25 luglio del 1795. In questo periodo Paganini, intanto, si sta perfezionando in armonia e in composizione con l’operista genovese Francesco Gnecco. Due anni più tardi egli si trasferirà a Parma, ancora per consolidare la sua formazione di armonia e composizione, con il violinista Alessandro Rolla prima e con Ferdinando Paer e Gasparo Ghiretti, poi. Tornato a Genova, si reca subito dopo in Toscana, prima a Livorno, quindi a Lucca, dove il 22 gennaio del 1805 viene nominato Primo Violino della Cappella Nazionale della Repubblica. Stabilitosi presso la corte di Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, impartisce lezioni di violino. Tra il 1810 e il 1813 Paganini lavora in Lombardia e in Emilia-Romagna. A Milano entra in contatto con l’editore Giovanni Ricordi e lì stringe una durevole amicizia con Gioacchino Rossini. Il 29 ottobre del 1813 esegue, per la prima volta, l’opera “Le streghe” al Teatro alla Scala e, nel corso di oltre 20 anni, percorrerà tutta l’Italia e l’intera Europa, soggiornando a Roma, a Berlino, a Londra, a Parigi, malgrado sia estremamente cagionevole di salute per aver contratto la tubercolosi. Incorre in guai giudiziari per bancarotta e viene condannato a pagare debiti di gioco e un indennizzo per aver sedotto e, in un certo senso, rapito una giovane, sposata e per giunta, minorenne. Nel 1817 muore suo padre. Nel 1824, a Como, Paganini avvia una relazione con Antonia Bianchi, una cantante, con la quale convive per quattro anni. Nel 1825, il 22 luglio, nasce Achille Ciro suo unico figlio, ma soltanto tre anni più tardi si separa dalla sua compagna, ottenendo però dal giudice l’affidamento del bambino. Nel 1827, intanto a Roma, gli viene conferito il titolo di Cavaliere dello Speron d’Oro. Nel 1831 muore sua madre.

I primi contatti con il mondo polacco li ha nel 1810 quando compone l’affascinante “Polacca con variazioni” e quando, nel 1818, a Piacenza, incontra il violinista Karol Lipiński. Nel 1829 finalmente si reca a Varsavia per partecipare, il 24 maggio, alla cerimonia d’incoronazione di Nicola I Re di Polonia. Lì, nel 1830 compone la straordinaria Sonata “Varsavia”. Molte personalità del mondo della musica, tra cui Federico Chopin, assisteranno ad un concerto che il musicista italiano terrà in quella capitale, dove deciderà di sostare per oltre due mesi, riscuotendo, per tutto il tempo, una infinità di successi, tanto che dovrà protrarre il suo soggiorno in Polonia ancora un altro mese, per esibirsi ancora a Breslavia, prima di raggiungere, in agosto, la meta successiva: Berlino.

Niccolò Paganini, ormai in condizioni precarie di salute, trascorre gli ultimi anni della sua vita, tra medici e, anche, tra avvocati. Nel gennaio del 1839 si reca a Genova e da lì si trasferisce a Nizza per curarsi, ma ormai senza alcuna speranza di guarire. Il 27 maggio dell’anno successivo, infatti, smette di vivere.

Però la vicenda biografica di Paganini non si concluderà con la sua scomparsa. Le autorità ecclesiastiche, a causa di un probabile malinteso tra Paganini e il sacerdote che lo ha assistito nei momenti estremi, vieteranno i suoi funerali e la sua sepoltura in terra consacrata: il grande violinista viene considerato un empio! Dopo interminabili vicissitudini, solo nel 1876 le sue spoglie mortali troveranno finalmente una collocazione definitiva nel Cimitero della Villetta di Parma.

Tra le sue opere vanno ricordate, “I Capricci per violino solo”, composti nel 1817, il “Carnevale di Venezia”, la Sonata “Napoleone”, i cinque “Concerti”, composti fra il 1816 e il 1830, “Le Streghe”, del 1813, i lavori: “Dal tuo stellato soglio”, del 1818-19, “Non più mesta”, del 1819 e “I Palpiti”, del 1819; la Sonata con variazioni “Pria ch’io l’impegno”, del 1819 e gli inni nazionali, tra cui “La Maestosa Sonata sentimentale”, del 1828; oltre alla copiosa Musica da Camera, come i “15 Quartetti per violino, viola, violoncello e chitarra”, le “37 Sonate per violino e chitarra”, del 1829 e i “43 Ghiribizzi per chitarra sola”, del 1820.

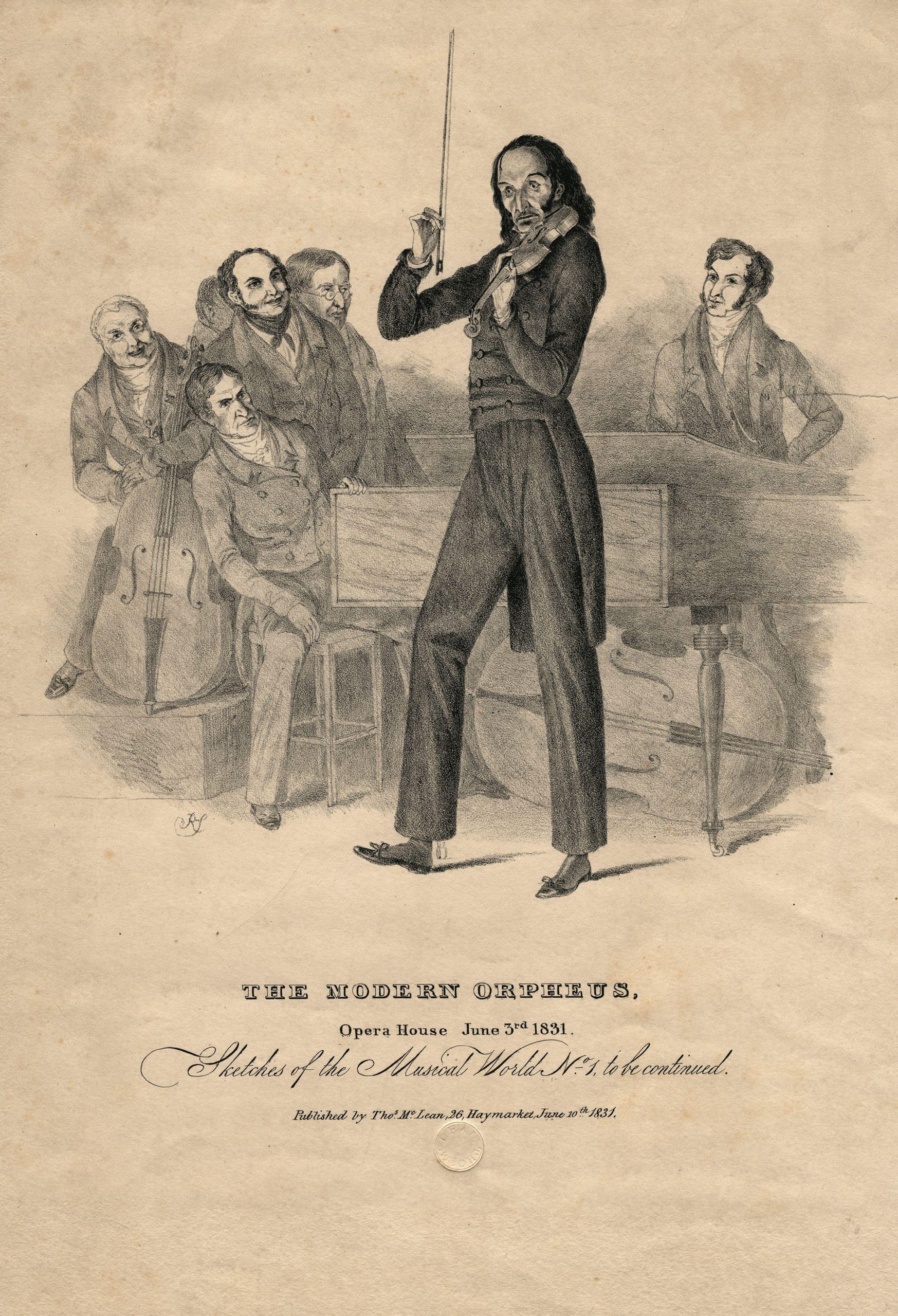

Una curiosità! Ecco come appare la figura di Niccolò Paganini, a detta del pittore Ludwig Emil Grimm in una lettera al fratello Wilhelm, riportata da Roberto Grisley: «Una persona pallida e magra, ‘stanca e sazia di vita’, con i capelli neri a ciocche e la sciarpa al collo, con l’ampia fronte contrapposta alla parte inferiore del viso sorprendentemente corta e con l’asimmetria delle due guance che sembrano confermare l’assenza di denti». E poi «Con un naso ‘non meno celebre del suo talento’», affermazione, questa, della stampa francese di allora.