Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Da domani la Polonia riapre le frontiere per cittadini UE, da martedì riprendono voli internazionali

Rassegna su RaiPlay fruibile da tutto il mondo

“Fare Cinema” è la rassegna tematica dedicata alla promozione del cinema e dell’industria cinematografica italiana. È organizzata dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero Affari Esteri, in collaborazione con MiBACT, ANICA, ICE e Istituto Luce – Cinecittà. Lanciata nel 2018, prevede l’organizzazione in tutto il mondo di eventi dedicati al cinema italiano da parte della rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura, con il duplice obiettivo di valorizzare il nostro cinema e le professionalità italiane del settore.

EDIZIONE 2020

La terza edizione avrà luogo dal 15 al 21 giugno 2020. Non potendo prevedere, nelle circostanze attuali, lo svolgimento di eventi all’estero con partecipazione di pubblico, la rassegna sarà resa interamente disponibile online. Per una settimana saranno disponibili sulla piattaforma RaiPlay una serie di contenuti dedicati al cinema e all’industria cinematografica italiana, che saranno fruibili in tutto il mondo senza limitazioni dovute al cd. “geoblocking”. Tali contenuti saranno sottotitolati in tre lingue: inglese, francese e spagnolo. L’edizione 2020 renderà omaggio a Federico Fellini e Alberto Sordi, nell’anno del centenario della loro nascita. Ulteriore novità sarà la celebrazione della prima Giornata mondiale del cinema italiano, prevista per il prossimo 20 giugno.

Fonte: https://www.facebook.com/IICCracovia/videos/587835102167995/

Un film per celebrare il centenario della nascita di Kazimierz Gorski

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

La carriera professionale in Polonia è più corta della media europea

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Cibo contro la paura

L’articolo è stato pubblicato sul numero 80 della Gazzetta Italia (maggio 2020)

Cibo contro la paura. Ci ho pensato molto prima di iniziare a scrivere. Mi sono chiesta se fosse meglio parlare d’altro, distrarre le persone dall’argomento su cui tutti attualmente sono concentrati, per fingere normalità, e non rischiare di cadere sull’ennesimo articolo che cavalca l’onda del momento.

La reazione delle persone a questo momento di crisi, mi ha dato la risposta. A causa dell’emergenza Covid-19, attualmente in Italia sono chiusi tutti gli esercizi commerciali che non vendano beni di prima necessità. Altre aziende stanno momentaneamente chiudendo di propria iniziativa, pur non essendo obbligate a farlo, a causa del calo delle vendite o per tutelare i propri dipendenti.

Ogni giorno si attendono nuove comunicazioni sulle misure adottate dal Governo, e a ogni restrizione, a ogni nuova limitazione, e nonostante le continue rassicurazioni sulla disponibilità dei generi di prima necessità, nonostante gli spostamenti siano stati limitati ma mai proibiti, gli italiani si riversano nei supermercati. Corrono a fare rifornimenti comprando soprattutto pasta e prodotti in scatola. Mi è facile immaginare che anche negli altri Paesi la reazione delle persone non sia diversa.

La paura di rimanere senza cibo è atavica. E le nostre emozioni influenzano fortemente il modo in cui ci nutriamo: mangiamo per festeggiare, mangiamo per sfogare le frustrazioni, per noia o per paura del futuro. Quasi mai mangiamo per pura necessità. Ma se le emozioni determinano la nostra alimentazione, può al contrario l’alimentazione cambiare le nostre emozioni? Ovviamente sì! Ecco perché ho deciso di regalarvi qualche consiglio su come affrontare il clima di paura diffuso in questo periodo.

La paura di rimanere senza cibo è atavica. E le nostre emozioni influenzano fortemente il modo in cui ci nutriamo: mangiamo per festeggiare, mangiamo per sfogare le frustrazioni, per noia o per paura del futuro. Quasi mai mangiamo per pura necessità. Ma se le emozioni determinano la nostra alimentazione, può al contrario l’alimentazione cambiare le nostre emozioni? Ovviamente sì! Ecco perché ho deciso di regalarvi qualche consiglio su come affrontare il clima di paura diffuso in questo periodo.

Innanzitutto: il coronavirus si propaga attraverso le vie respiratorie, e non attraverso gli alimenti. Non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione (fonte: EFSA). Nessuna paura quindi per i prodotti freschi di gastronomia (come pane e formaggi) e per frutta e verdura, nemmeno se mangiata cruda.

Iniziamo affrontando il disagio portato dalla novità. La quarantena, la chiusura dei negozi, le limitazioni dei movimenti, tutte le conseguenze del coronavirus nelle nostre vite sono cose nuove, mai vissute prima. Genitori e nonni ci hanno parlato della guerra, della fame, ma nessuno ci ha preparato emotivamente a una pandemia. Accettiamo tutte queste novità cercando conforto in ciò che conosciamo meglio. I piatti della tradizione, le ricette di famiglia, i cibi legati alla nostra infanzia, evocano emozioni positive e ci faranno sentire protetti e rassicurati.

Pasta e fagioli, lasagne, o semplicemente pane, burro e marmellata. La ricetta che impiega due giorni di preparazione, o la merenda della nonna da fare in cinque minuti. Che cosa vi piaceva mangiare da piccoli? Che cosa evoca in voi la sensazione di casa, di festa, di famiglia?

Secondo punto: mettiamo le mani in pasta! Molte persone si trovano in questo periodo in pausa forzata dal lavoro, in preda alla noia ed esposte alla facile tentazione dei cibi pronti. Siamo onesti con noi stessi: diciamo sempre di non avere abbastanza tempo per cucinare. Ma ora che, volenti o nolenti, dobbiamo stare a casa, non ci sono più scuse! Bando alle ciance, posiamo il telecomando e armiamoci di utensili per la cucina!

Non serve essere cuochi provetti, sono tantissime le ricette che pur nella loro semplicità (o forse proprio grazie a questa) regalano grandi soddisfazioni. Ad esempio, avete mai preparato la pasta o gli gnocchi fatti in casa?

Se in casa avete anche dei bambini, la cucina può diventare un divertente passatempo. Non solo sarà istruttivo: la gioia di aver realizzato insieme qualcosa, sarà per loro un ricordo indelebile. Il mio consiglio e di cominciare con pizza e focacce. Perché sono buone, golose, perché ogni bambino può personalizzare la sua decorazione, liberando la fantasia. E perché la lievitazione è una magia davanti alla quale non si può non rimanere a bocca aperta!

Se in casa avete anche dei bambini, la cucina può diventare un divertente passatempo. Non solo sarà istruttivo: la gioia di aver realizzato insieme qualcosa, sarà per loro un ricordo indelebile. Il mio consiglio e di cominciare con pizza e focacce. Perché sono buone, golose, perché ogni bambino può personalizzare la sua decorazione, liberando la fantasia. E perché la lievitazione è una magia davanti alla quale non si può non rimanere a bocca aperta!

Se proprio la cucina non è la vostra passione, poco male. Non siete obbligati a mettervi ai fornelli per delle ore, ma cercate almeno di usare questo periodo di pausa dal mondo per trattarvi con amore. Non abusate di prodotti industriali e ipercalorici. Perché il coronavirus passa, mentre i chili restano. E soprattutto perché i cibi pronti non sono amici dell’umore.

Abbondate invece di verdura fresca e colorata (l’abbiamo già detto ma lo ripeto: non sono un pericolo!), ovviamente scegliendo fra quelle di stagione. In particolare tutte le verdure a foglia verde, insieme a noci e mandorle, ai legumi e ai carboidrati complessi (farine integrali) stimolano la produzione di serotonina, neurotrasmettitore meglio noto come “ormone della felicità”. Dulcis in fundo, fra i cibi del buonumore c’è anche il cacao: coccolatevi con un po’ di cioccolato fondente, purché contenente cacao all’85%.

Abbondate invece di verdura fresca e colorata (l’abbiamo già detto ma lo ripeto: non sono un pericolo!), ovviamente scegliendo fra quelle di stagione. In particolare tutte le verdure a foglia verde, insieme a noci e mandorle, ai legumi e ai carboidrati complessi (farine integrali) stimolano la produzione di serotonina, neurotrasmettitore meglio noto come “ormone della felicità”. Dulcis in fundo, fra i cibi del buonumore c’è anche il cacao: coccolatevi con un po’ di cioccolato fondente, purché contenente cacao all’85%.

Mangiate bene, mangiate sereni, e passerà anche la paura!

Domande o curiosità inerenti l’alimentazione? Scrivete a info@tizianacremesini.it e cercherò di rispondere attraverso questa rubrica!

Sito web: www.tizianacremesini.it

Chiuse 12 miniere per contenere diffusione coronavirus

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

La sibille negli affreschi di Raffaello

L’articolo è stato pubblicato sul numero 80 della Gazzetta Italia (maggio 2020)

Le sibille, antiche profetesse, hanno storie affascinanti e hanno ispirato gli artisti, specialmente nel periodo rinascimentale e barocco. A questa fascinazione è stato soggetto anche il geniale Raffaello, uno dei tre maggiori artisti del Rinascimento accanto a Leonardo da Vinci e Michelangelo. Quest’anno è stato proclamato l’Anno di Raffaello in occasione dei 500 anni dalla sua morte. In questo articolo ho approfondito la storia delle sibille e di raffrontarla all’opera di Raffaello, ovvero all’affresco della basilica di Santa Maria della Pace a Roma, largo quasi 6 metri, risalente al 1515 circa.

L’opera è nata su commissione del banchiere senese Agostino Chigi. Le figure delle profetesse sono collocate simmetricamente, due per ogni lato. La composizione è tipica dello stile di Raffaello, così come la ricchezza di allusioni simboliche e letterarie. Le sibille, che nell’antichità erano tramite tra i gli uomini e le divinità pagane, sono qui unite agli angeli, ovvero contatto tra gli uomini e il Dio del mondo cristiano. Raffaello ha tradotto questa insolita unione con erudizione. Le sibille sono affascinate dagli angeli, il che si può liberamente interpretare come una preminenza della religione cristiana sulle credenze pagane. Tuttavia l’interpretazione corretta si trova nelle citazioni dipinte tratte da Virgilio, poeta classico, che parla della discesa dal cielo di una nuova generazione, sottolineando la convinzione che fosse una profezia riguardante la vittoria finale del Cristianesimo. Perché abbiamo la certezza che Raffaello interpretasse le parole di Virgilio come una venuta del Cristianesimo? Chi lo ha confermato e l’opera di chi è stata paragonata all’affresco di Raffaello?

La parola sibilla deriva dal greco sibylla, ovvero profetessa. In altre fonti si fa riferimento a una derivazione aramaico-babilonese, sabba-il, ossia vecchia donna da Dio. C’è anche una provenienza libica della parola, di derivazione mitologica. I libici chiamavano Sibilla la figlia di Zeus e Lamia, la prima donna sulla Terra, che aveva il dono della divinazione. Tuttavia le sibille non erano tanto profetesse quanto oracoli, nel senso che non predicevano il futuro con il potere degli dei o di Dio, ma davano responsi a domande. Anticamente esistevano molte sibille e i loro nomi in molte fonti si intrecciano con le loro storie. Esiste una leggenda sui libri sibillini conservati nell’Antica Roma, all’epoca della monarchia. Sembra che in ogni importante questione di Stato vi si facesse riferimento come a un oracolo. I libri bruciarono in un incendio sul Campidoglio nell’83 a.C. e sette anni più tardi i frammenti di altri libri che contenevano le profezie sibilline furono copiati da altri testi. Purtroppo questa raccolta non è sopravvissuta fino ai nostri tempi, ma si sono conservati manoscritti medievali che includono predizioni non ufficiali. L’origine pagana delle sibille si tradusse pacificamente in credenze cristiane. La prima volta che nelle fonti una sibilla apparve come profetessa fu in Eraclito di Efeso nel VI secolo a.C., ma i suoi scritti sono sopravvissuti solamente in trasmissione indiretta. Le fonti dirette più antiche arrivate sino a noi sono La Pace di Aristofane (V secolo a.C.) e il Fedro di Platone (V secolo A.C.).

La parola sibilla deriva dal greco sibylla, ovvero profetessa. In altre fonti si fa riferimento a una derivazione aramaico-babilonese, sabba-il, ossia vecchia donna da Dio. C’è anche una provenienza libica della parola, di derivazione mitologica. I libici chiamavano Sibilla la figlia di Zeus e Lamia, la prima donna sulla Terra, che aveva il dono della divinazione. Tuttavia le sibille non erano tanto profetesse quanto oracoli, nel senso che non predicevano il futuro con il potere degli dei o di Dio, ma davano responsi a domande. Anticamente esistevano molte sibille e i loro nomi in molte fonti si intrecciano con le loro storie. Esiste una leggenda sui libri sibillini conservati nell’Antica Roma, all’epoca della monarchia. Sembra che in ogni importante questione di Stato vi si facesse riferimento come a un oracolo. I libri bruciarono in un incendio sul Campidoglio nell’83 a.C. e sette anni più tardi i frammenti di altri libri che contenevano le profezie sibilline furono copiati da altri testi. Purtroppo questa raccolta non è sopravvissuta fino ai nostri tempi, ma si sono conservati manoscritti medievali che includono predizioni non ufficiali. L’origine pagana delle sibille si tradusse pacificamente in credenze cristiane. La prima volta che nelle fonti una sibilla apparve come profetessa fu in Eraclito di Efeso nel VI secolo a.C., ma i suoi scritti sono sopravvissuti solamente in trasmissione indiretta. Le fonti dirette più antiche arrivate sino a noi sono La Pace di Aristofane (V secolo a.C.) e il Fedro di Platone (V secolo A.C.).

L’identificazione delle singole veggenti nell’affresco di Raffaello non è certa. Gli esperti indicano la sibilla sulla destra come quella cumana perché è la più anziana, mentre le siede accanto alla sua sinistra la persica o la tiburtina. Altri ritengono che la Sibilla cumana sia quella a sinistra, mentre all’estrema destra si trova la Sibilla tiburtina.

La Sibilla cumana

Così chiamata per il luogo d’origine, la città di Cuma, è ritenuta una figura profetica romana. È lei l’autrice dei celebri Libri sibillini, che secondo la storia di Roma scritta da Tito Livio furono venduti a Tarquinio il Superbo, leggendario re romano (secondo un’altra fonte si trattava di re Tarquinio Prisco, ma la storia è stata scritta solamente al tempo di Ottaviano Augusto e quindi cinque secoli dopo gli eventi). La Sibilla offrì i responsi oracolari contenuti nei nove libri al re, il quale considerò il prezzo eccessivo. Allora la Sibilla bruciò tre libri e chiese lo stesso prezzo per i restanti sei. Il re continuava a non voler pagare e la Sibilla distrusse altri tre libri. Il sovrano spiazzato pagò allora i tre rimanenti al prezzo originale. Secondo un’altra storia, che spiega l’apparenza della Sibilla cumana come una donna anziana, la profetessa era oggetto delle attenzioni amorose dello stesso dio Apollo. Acconsentì a una relazione con il dio a condizione che questi le offrisse tanti anni di vita quanti granelli di sabbia stavano nella sua mano. Apollo esaudì la richiesta, ma quando la donna non gli si arrese il dio approfittò della mancanza di precisione nella richiesta. La Sibilla, chiedendo una vita così lunga, non aveva chiesto di conservare la sua bellezza e giovinezza. Visse quindi centinaia di anni, ma invecchiò e si fece piccola al punto che alla fine della sua vita la sua testa poteva stare in un’anfora d’olio. La Sibilla cumana di Raffaello è una giovane donna che in una mano tiene un libro chiuso e solleva l’altra verso un angelo che tiene una pergamena con su scritto: La resurrezione dei morti. Accanto a lei un altro angelo si appoggia a una tavola con un’iscrizione che parla della venuta della luce.

La Sibilla persica

Nei manoscritti medievali conservati viene menzionata come la prima: La Sibilla persica visse ai tempi di Ciro e indossava indumenti di stoffa, ornamenti dorati e un velo bianco sulla testa. L’autore, o gli autori, scrivono che portava il nome di Sambete e che predisse le gesta di Alessandro Magno. Pare che discendesse dal Noè biblico ed era chiamata Sibilla ebraica o anche caldea o persino egiziana. Le sue visioni, messe per iscritto nel Medioevo, arrivano fino alla fine del mondo e sono quindi associate alle previsioni apocalittiche di San Giovanni. Questo spiega anche l’accettazione delle antiche profetesse pagane da parte della Chiesa. Le loro visioni, in questo caso della Sibilla persica, non erano la perpetuazione di credenze pagane, bensì un presagio del cristianesimo, e l’origine della Sibilla è irrefutabile, perché è più vecchia di Abramo (in quanto figlia o nuora di Noè).

Nei manoscritti medievali conservati viene menzionata come la prima: La Sibilla persica visse ai tempi di Ciro e indossava indumenti di stoffa, ornamenti dorati e un velo bianco sulla testa. L’autore, o gli autori, scrivono che portava il nome di Sambete e che predisse le gesta di Alessandro Magno. Pare che discendesse dal Noè biblico ed era chiamata Sibilla ebraica o anche caldea o persino egiziana. Le sue visioni, messe per iscritto nel Medioevo, arrivano fino alla fine del mondo e sono quindi associate alle previsioni apocalittiche di San Giovanni. Questo spiega anche l’accettazione delle antiche profetesse pagane da parte della Chiesa. Le loro visioni, in questo caso della Sibilla persica, non erano la perpetuazione di credenze pagane, bensì un presagio del cristianesimo, e l’origine della Sibilla è irrefutabile, perché è più vecchia di Abramo (in quanto figlia o nuora di Noè).

Nella rappresentazione di Raffaello la Sibilla persica è una donna che scrive su una tavola sorretta da un angelo (La morte lo incontrerà). L’angelo indica simbolicamente con un dito il cielo. La Sibilla ha un corpo in torsione, come nella celebre antica figura serpentinata, che dominerà la pittura e la scultura del manierismo, ovvero l’epoca subito dopo il Rinascimento di Raffaello.

La Sibilla frigia

Questa veggente è una figura significativa, con un messaggio aggiuntivo. È grazie a lei che Enea poté andare nei sotterranei di Troia e raggiungere Roma. La si identifica con Cassandra (Alessandra), principessa troiana figlia di Priamo. Chiusa in una torre il giorno in cui Paride salpò per la Grecia per Elena, Cassandra predisse la caduta di Troia e l’ascesa di Roma. Le strofe conservate fino ad oggi sono predizioni della storia dell’intero mondo greco, ma hanno origine medievale e la profezia di Cassandra è stata intrecciata con altre previsioni. Simbolicamente la storia profetizzata dalla Sibilla frigia è un tentativo di legare la religione con la storia mitica di Roma.

Raffaello ha rappresentato la Sibilla frigia mentre legge una tavola mostratale dall’angelo alla sua sinistra. Sulla tavola c’è un’iscrizione che allude alla Vergine Maria: Il cielo circonda il vaso della terra. Accanto a lei un putto con una tavola sulla quale si trova l’unica iscrizione in latino dell’affresco: IAM NO[VA] PROGE[NIES].

La Sibilla tiburtina

La figura della Sibilla tiburtina è citata nei tempi antichi e cristiani come colei che ha previsto la nascita di Cristo. La famosa e bella Sibilla fu invitata a Roma e interpretò un misterioso sogno di nove soli, quattro dei quali avrebbero simboleggiato l’epoca in cui sarebbe nato Cristo. Apparentemente preconizzò a Ottaviano Augusto la venuta del Figlio di Dio, che è cosa nota in due versioni. L’Oriente parla della Pizia e l’Occidente della Sibilla. L’imperatore fece piazzare un altare per il Figlio di Dio dopo tre giorni di digiuno e offrì a Dio un sacrificio. Simbolicamente lo si ritiene il primo sacrificio fatto al vero Dio dal primo tra i pagani.

È difficile collegare l’immagine della Sibilla creata da Raffaello con la sua storia. Per questo motivo gli esperti la identificano anche con il personaggio della Sibilla cumana, solitamente rappresentata come una donna anziana.

Le sibille di Raffaello sono state spesso paragonate alle rappresentazioni delle veggenti nei celebri affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina. All’epoca Raffaello stava lavorando in Vaticano creando affreschi monumentali negli appartamenti papali, mentre Michelangelo dipingeva la volta della Cappella. Da un punto di vista stilistico sono due opere separate e non c’è tra di loro alcuna somiglianza al di là del tema e dell’interpretazione erudita. Michelangelo ha creato figure monumentali e statiche dalla distinta forza fisica. In Raffaello le sibille sono liriche ed eteree, sebbene i loro corpi non siano quelli di effimere creature angeliche dagli albori del Rinascimento. Oggi dopo molte ricerche iconografiche e storiche, e inoltre osservando da una prospettiva di cinque secoli, abbiamo diverse interpretazioni di queste opere pittoriche, che fanno anche riferimento al Talmud e alla cultura ebraica. Tuttavia, in ciascuna interpretazione le figure delle veggenti e profetesse sono collegate tra loro, completandosi reciprocamente nel loro agire per gli uomini. Spiegando la citazione di Virgilio dipinta da Raffaello, bisogna ricordare quella sua Egloga in cui si trova la previsione che proclama la nascita di un bambino da una vergine. Il poeta si richiamava alla Sibilla cumana e compose una narrazione in modo tale da dare speranza per una pace duratura dopo gli eventi turbolenti degli anni precedenti: l’assassinio di Cesare e successivamente quello di Cicerone. La propaganda imperiale fece sì che inizialmente il bambino venisse identificato con lo stesso Ottaviano Augusto, ma già due secoli dopo lo si identificava con Cristo. Lo sancì l’imperatore Costantino il Grande dichiarando che Virgilio aveva previsto la venuta del Salvatore.

Le opere di Raffaello sono ancora presenti nella nostra cultura e ancora serbano molti segreti. Vale la pena provare di svelarli e decifrarli. In questo modo l’arte passata continua a vivere e affascina le generazioni successive.

traduzione it: Massimiliano Soffiati

L’economista tedesco Hillebrand loda l’economia polacca

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Chiffon cake all’arancia

Ingredienti:

- 300 gr di farina

- 300 gr di zucchero

- 1 bustina (16 gr) di lievito per dolci

- 200 ml di succo d’arancia o la spremuta fresca d’arancia

- 125 ml di olio di semi di girasole

- 6 uova grandi

- 8 gr di cremor tartaro

- Scorza grattugiata di 1 arancia

- 1 fialetta di aroma all’arancia

- Zucchero a velo

Procedimento:

Per preparare la chiffon cake all’arancia in una ciotola versiamo la farina, lo zucchero, la bustina di lievito per dolci e mescoliamo bene con una frusta, per amalgamare tutti gli ingredienti.Pian piano versiamo il succo d’arancia e incorporiamolo al composto. Aggiungiamo anche l’olio di semi di girasole e mescoliamo bene.

Prendiamo le uova a temperatura ambiente e separiamo i tuorli dagli albumi. Incorporiamo i tuorli all’impasto e mescoliamo con la frusta. Mettiamo da parte l’impasto ottenuto e montiamo a neve gli albumi, con l’aiuto delle fruste elettriche e mescoliamo agli albumi il cremor tartaro.

Uniamo un po’ alla volta gli albumi all’impasto mescolando delicatamente con movimenti lenti dal basso verso l’alto.

Aggiungiamo la buccia grattugiata dell’arancia e la fialetta di aroma arancia e mescoliamo bene.

Versiamo l’impasto in uno stampo da chiffon cake da 26 cm di diametro, è molto importante che lo stampo non sia unto e infarinato quando versate. Inforniamo e lasciamo cuocere in forno ventilato, preriscaldato a 150° per circa 60 minuti oppure in forno statico, preriscaldato a 160° per circa 60 minuti.

Una volta sfornata la chiffon cake all’arancia lasciamola raffreddare capovolta dentro il suo stampo per 2/3 ore. Passato il tempo necessario aiutiamoci con la lama di un coltello per staccare delicatamente i bordi dallo stampo.

Decoriamo la chiffon cake all’arancia con dello zucchero a velo su tutta la superficie.

Buon appetito!

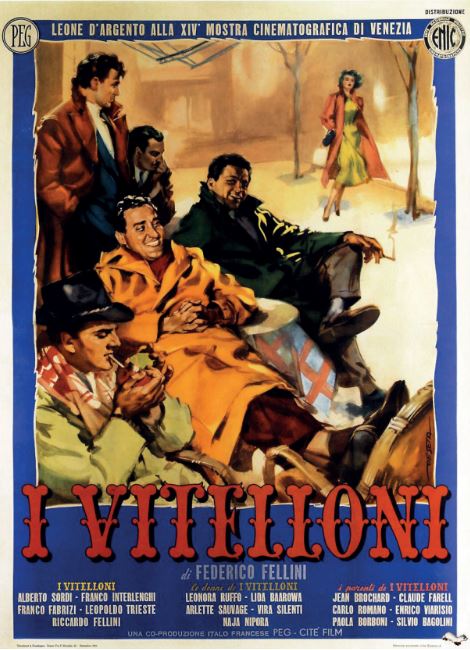

“I vitelloni” (1953) di Fellini: magia, tenerezza e … fuga

L’articolo è stato pubblicato sul numero 79 della Gazzetta Italia (febbraio-marzo 2020)

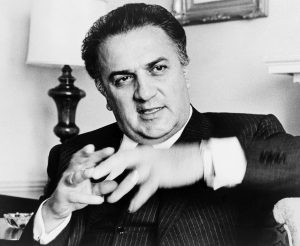

Come ha giustamente osservato Alicja Helman, una stimata studiosa di cinema, “Federico Fellini ha trattato ciascuno dei suoi film come un regno di immagini estremamente poderoso, affascinante, e che va oltre a quello che l’esperienza reale ci può offrire”. Nel mondo del regista di “Otto e mezzo” siamo appunto costantemente sbattuti tra realtà e sogno, verità e finzione, tradizione e modernità. Nessuno prima di Fellini era in grado di dipingere in modo così originale (e accurato) l’intera gamma di colori che potesse caratterizzare i dilemmi di un’artista: il suo illimitato bisogno di libertà e di creare mondi straordinari e irreali. Tuttavia ci fu un periodo nel lavoro del regista di “Casanova” in cui rimase molto più vicino agli eroi e alle vicende dell'”esperienza quotidiana”. In questo episodio di “Finché c’è il cinema (…)” esamineremo da vicino i tempi di “Federico” prima ancora di diventare “Fellini”.

I vitelloni (1953) non appartengono di certo alla categoria dei film “dimenticati”, ma raramente vengono citati in prima linea accanto ai classici come “La strada” (1954), “La dolce vita” (1960), “Amarcord” (1973) o il menzionato “Otto e mezzo” (1963). Secondo alcuni interpreti dell’opera del maestro italiano, sarebbero proprio “I vitelloni” (il terzo film da essi realizzato) ad iniziare il “periodo d’autore” nella sua carriera, il vero esordio nella sua filmografia. Fellini ha trattato questa produzione come un trampolino di lancio per la realizzazione di un altro progetto che gli stava molto più a cuore, cioè “La strada”. Lo stesso regista fu sorpreso poi dalla misura del successo che i “Vitelloni” ottennero, un grande successo sia di pubblico che della critica (Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia). Ma non solo. Martin Scorsese confessò in un’intervista che il film di Fellini gli servì da preziosa ispirazione per il suo “Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno” (1973). Il regista americano fu molto colpito dal modo in cui il cineasta italiano introduce sullo schermo gli eroi della suo racconto. Usando un “narratore sensibile” nascosto al di fuori della cornice dell’inquadratura. L’autore de “Lo sceicco bianco”(1952) caratterizza con dolcezza e ironia l’ambiente da cui provengono i protagonisti e con cui – nel bene e nel male – hanno deciso di legare la propria esistenza. Lo spazio locale, chiuso (sebbene non privo di colore!) di solito completa il carattere dei personaggi, ma talvolta anche contrasta con esso in modo significativo.

I vitelloni (1953) non appartengono di certo alla categoria dei film “dimenticati”, ma raramente vengono citati in prima linea accanto ai classici come “La strada” (1954), “La dolce vita” (1960), “Amarcord” (1973) o il menzionato “Otto e mezzo” (1963). Secondo alcuni interpreti dell’opera del maestro italiano, sarebbero proprio “I vitelloni” (il terzo film da essi realizzato) ad iniziare il “periodo d’autore” nella sua carriera, il vero esordio nella sua filmografia. Fellini ha trattato questa produzione come un trampolino di lancio per la realizzazione di un altro progetto che gli stava molto più a cuore, cioè “La strada”. Lo stesso regista fu sorpreso poi dalla misura del successo che i “Vitelloni” ottennero, un grande successo sia di pubblico che della critica (Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia). Ma non solo. Martin Scorsese confessò in un’intervista che il film di Fellini gli servì da preziosa ispirazione per il suo “Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno” (1973). Il regista americano fu molto colpito dal modo in cui il cineasta italiano introduce sullo schermo gli eroi della suo racconto. Usando un “narratore sensibile” nascosto al di fuori della cornice dell’inquadratura. L’autore de “Lo sceicco bianco”(1952) caratterizza con dolcezza e ironia l’ambiente da cui provengono i protagonisti e con cui – nel bene e nel male – hanno deciso di legare la propria esistenza. Lo spazio locale, chiuso (sebbene non privo di colore!) di solito completa il carattere dei personaggi, ma talvolta anche contrasta con esso in modo significativo.

La trama del film ruota intorno ad un anno di vita dei protagonisti del celebre titolo, un branco di amici che fuggono dalla maturità e dalla responsabilità, che si uniscono con piacere ai riti comuni, come matrimoni, carnevale o le elezioni di una nuova miss, ma non provano simile entusiasmo quando è necessario cercare un lavoro onesto o fare un confronto doloroso con la realtà. Tra i nullafacenti e gli spiriti liberi troviamo un seduttore seriale (anche marito e padre), uno scrittore-intellettuale locale, un cantante ghiotto, una mammone che recita senza successo il ruolo di un uomo adulto (e fratello maggiore) ed un giovane sensibile, silenzioso osservatore degli eventi. Gli episodi collegati formano un mosaico narrativo piuttosto sciolto. Non c’è nulla di prevedibile, il che viene enfatizzato dall’emozionante finale della storia.

Il film di Fellini è stato realizzato quando il neorealismo stava entrando nella sua fase calante. Le opere neorealistiche si sono concentrate – come diceva il creatore della tendenza, lo straordinario sceneggiatore Cesare Zavattini – “sull’andatura pesante e stanca” dei loro protagonisti, di solito operai, ed hanno seguito da vicino le loro azioni, le piccole gioie, ma soprattutto le preoccupazioni e le sconfitte. Trascorrendo tutte le giornate nel dolce far niente, i personaggi principali dei “Vitelloni” costituivano di certo una novità nel panorama del cinema italiano d’allora, una sorta di nuova testimonianza di alcune emancipazioni che si svolgono, paradossalmente, grazie alla contemplazione della noia. Nella storia del cinema entrò inoltre una delle scene più emblematiche del film, nella quale Alberto Sordi mostra con un gesto offensivo (il famoso gesto dell’ombrello) ciò che pensa degli agricoltori e lavoratori. E sebbene il personaggio sia poi simbolicamente punito per il suo comportamento, è impossibile non avere l’impressione che questo sia un elemento consapevolmente incluso da Fellini e un suo tentativo di dialogare con il pubblico italiano e l’ambiente cinematografico coinvolto nelle questioni sociali dell’epoca.

Il film di Fellini è stato realizzato quando il neorealismo stava entrando nella sua fase calante. Le opere neorealistiche si sono concentrate – come diceva il creatore della tendenza, lo straordinario sceneggiatore Cesare Zavattini – “sull’andatura pesante e stanca” dei loro protagonisti, di solito operai, ed hanno seguito da vicino le loro azioni, le piccole gioie, ma soprattutto le preoccupazioni e le sconfitte. Trascorrendo tutte le giornate nel dolce far niente, i personaggi principali dei “Vitelloni” costituivano di certo una novità nel panorama del cinema italiano d’allora, una sorta di nuova testimonianza di alcune emancipazioni che si svolgono, paradossalmente, grazie alla contemplazione della noia. Nella storia del cinema entrò inoltre una delle scene più emblematiche del film, nella quale Alberto Sordi mostra con un gesto offensivo (il famoso gesto dell’ombrello) ciò che pensa degli agricoltori e lavoratori. E sebbene il personaggio sia poi simbolicamente punito per il suo comportamento, è impossibile non avere l’impressione che questo sia un elemento consapevolmente incluso da Fellini e un suo tentativo di dialogare con il pubblico italiano e l’ambiente cinematografico coinvolto nelle questioni sociali dell’epoca.

“I vitelloni” possono essere considerati come il primo e importante esempio di autobiografia nell’opera di Fellini. Il regista ha creato sullo schermo un mondo bellissimo, sebbene assonnato e sbrindellato, che ricorda quello della sua infanzia. Sebbene le riprese siano state realizzate principalmente nel Lazio (tra Viterbo, Ostia e Roma), non abbiamo dubbi che il cineasta italiano si sia ispirato alla sua città natale, cioè Rimini. Il regista tornerà volentieri nella sua “piccola patria” in futuro, basta pensare al film premio Oscar “Amarcord”.

L’idea del “ritorno alle proprie radici” presentata nei “Vitelloni” non si manifesta soltanto nella rappresentazione della provincia, ma si unisce anche al tema della fuga. È impossibile non associare la diserzione finale di Moraldo con la biografia del regista stesso, che, puntando tutto su una carta sola, lasciò l’Emilia-Romagna per arrivare nella capitale d’Italia alla ricerca del proprio percorso creativo. Maria Kornatowska nella sua famosa monografia su Fellini afferma che “La provincia sviluppa l’immaginazione, anche se reprime la volontà di agire. L’immaginazione si realizza nei sogni, nelle fughe impossibili. (…) La provincia non favorisce la maturità. Il tempo qui è intrappolato nella ripetizione delle stagioni, situazioni e gesti. Le persone invecchiano senza superare la soglia di maturità “.

Nel 1954, sulle pagine della rivista “Cinema”, Fellini pubblicò persino la sceneggiatura di un progetto alla fine non realizzato, “Moraldo va in città”. Tra gli specialisti della filmografia del regista, viene riconosciuto il fatto che Fellini volesse continuare le vicende del suo “vitellone in fuga” sul grande schermo, e il suo successivo destino è stato attribuito al personaggio del giornalista Marcello, protagonista de “La dolce vita”. È importante sottolineare che Moraldo tornerà anche in altri due progetti italiani fortemente autobiografici: “Roma” (1972) e “Intervista” (1987).

Nel 1954, sulle pagine della rivista “Cinema”, Fellini pubblicò persino la sceneggiatura di un progetto alla fine non realizzato, “Moraldo va in città”. Tra gli specialisti della filmografia del regista, viene riconosciuto il fatto che Fellini volesse continuare le vicende del suo “vitellone in fuga” sul grande schermo, e il suo successivo destino è stato attribuito al personaggio del giornalista Marcello, protagonista de “La dolce vita”. È importante sottolineare che Moraldo tornerà anche in altri due progetti italiani fortemente autobiografici: “Roma” (1972) e “Intervista” (1987).

Sebbene il giovane abbia lasciato la sua casa di famiglia per una vita migliore, scopriamo che solo apparentemente è riuscito a cambiare il proprio stato d’animo. Certo, nell’elegante costume di Marcello, Moraldo ruota attorno allo spettacolare mondo della società moderna e ai piaceri del boom economico, ma sente ancora un forte vuoto, una sorta di malessere esistenziale, che diventerà una delle caratteristiche dell’opera di Fellini. L’eroe di Fellini è un eroe – letteralmente e figurativamente – che cerca. In cerca di un senso non solo nel proprio ambiente, ma soprattutto nelle proprie scelte di vita. Come ha scritto André Bazin: “L’eroe di Fellini non è un” personaggio “, è un modo di essere, che il regista definisce in modo completo attraverso il comportamento del personaggio. (…) Questo cinema anti-psicologico, tuttavia, raggiunge spazi ancor più lontani e profondi di quanto la psicologia – raggiunga l’anima.

“Era di una bellezza sovrumana. La prima volta che la vidi in una fotografia a piena pagina su una rivista americana “Dio mio”, pensai, “non fatemela incontrare mai!”. Quel senso di meraviglia, di stupore rapito, di incredulità che si prova davanti alle creature eccezionali come la giraffa, l’elefante, il baobab lo riprovai anni dopo, quando nel giardino dell’Hotel de la Ville la vidi avanzare verso di me.” Federico Fellini

Il film “I vitelloni” è arrivato in tempi in cui Fellini non era ancora diventato una “leggenda”. Rispetto ai suoi lavori successivi, può sembrare (erroneamente) un “film minore”. Le (dis)avventure dei “Peter Pan di Rimini” hanno resistito alla prova del tempo, dai “Vitelloni” emerge tutt’ora l’autenticità emotiva. Fellini ha creato un racconto universale sul disadattamento, la necessità e il desiderio di cambiamento che non tutti sono in grado di affrontare. Non ha dimenticato, tuttavia, del divertimento e dell’amicizia, nonché il piacere che può derivare da una narrazione ben condotta: possiamo trovare la magia anche in episodi banali come quello della danza spontanea in mezzo alla strada o della partita di calcio sulla spiaggia in inverno. Fellini rimane pieno di amarezza anche quando tocca i toni della commedia, non dimenticando mai l’empatia. E forse è proprio “l’empatia” che determina davvero la grandezza della dimensione esistenziale del suo cinema.

***

FINCHÈ C’È CINEMA, C’È SPERANZA è una serie di saggi dedicati alla cinematografia italiana – le sue tendenze, opere e autori principali, ma anche meno conosciuti – scritta da Diana Dąbrowska, esperta di cinema, organizzatrice di numerosi eventi e festival, animatrice socioculturale, per molti anni docente di Italianistica all’Università di Łódź. Vincitrice del Premio Letterario Leopold Staff (2018) per la promozione della cultura italiana con particolare attenzione al cinema. Nel 2019, è stata nominata per il premio del Polish Film Institute (Istituto Polacco d’Arte Cinematografica) nella categoria “critica cinematografica”, vincitrice del terzo posto nel prestigioso concorso per il premio Krzysztof Mętrak per giovani critici cinematografici.