C’era una volta un bambino che spesso si addormentava a bocca aperta. Una notte uno sciame di api iniziò ad entrare e uscire dalla sua bocca. Il padre del bambino all’inizio si spaventò, ma poi, vedendo che il bambino continuava a dormire, capì che le api non gli avrebbero fatto del male, e rimase a guardare.

Si accorse che le api avevano depositato del miele nella bocca del figlio, senza pungerlo. Quel bambino, che si chiamava Ambrogio, divenne poi vescovo, scrittore, protettore dei poveri, delle api, degli apicoltori, dei fabbricanti di cera, e soprattutto di Milano.

Tutti gli anni, il 7 di dicembre, a Milano si festeggia Sant’Ambrogio: le scuole sono chiuse, l’arcivescovo celebra la messa nella chiesa di Sant’Ambrogio, e molti dei milanesi che non partono per le prime sciate della stagione, si godono la fi era degli “Obej Obej” che da qualche anno si svolge al Castello Sforzesco, dal 5 all’8 dicembre, dalle 8.30 alle 21 (ingresso gratuito).

Spesso si parla di Milano come meta per lo shopping, e non si può negare che fare shopping in questa città può essere davvero divertente, perché c’è un’ampia scelta per tutte le tasche, ma a Milano ci sono anche molti luoghi bellissimi da visitare. Se, per esempio, sarete nel capoluogo lombardo tra il 5 e l’8 dicembre, e andrete a farvi un giro alla fi era degli “Obej obej”, dove potrete trovare un sacco di idee carine per i vostri regali di Natale, non potete assolutamente non fare un giro dentro il Castello Sforzesco.

Dal Castello Sforzesco alla Piazza Duomo sono circa 5 minuti a piedi. Una volta arrivati in Piazza Duomo, intorno alla quale lo shopping offre la sua più ampia scelta, dal 1 dicembre al 6 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 21, ci sarà il famoso mercatino di Natale in cui potrete curiosare tra 60 chalet che offrono cibi tipici del Natale, prodotti locali ed esteri e artigianato per tutti i gusti. Come “Obej obej”, un mercatino perfetto per gli acquisti natalizi.

Sempre il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, si accendono le luci dell’albero di Natale in Piazza del Duomo, aggiungendosi a quelle dell’albero Swarovsky in Galleria Vittorio Emanuele (il mio preferito).

Quando sarete in galleria non dimenticatevi di sfidare la fortuna: cercate il “toro” sul mosaico del pavimento della galleria, nella zona centrale, e, stando attenti a non tirare giù l’albero di Natale, fate tre giri su voi stessi appoggiando il tallone sulle zone intime del toro, ed esprimete un desiderio.

Non avete mai visto la Madonnina del Duomo da vicino, e la Piazza dall’alto? Allora vi consiglio di fare un salto, a piedi, per smaltire il pranzo, o in ascensore, sulla terrazza sopra

la basilica, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18.45 Se arrivate a Milano entro il 18 dicembre, siete già in centro e vi piace creare contenuti per i social, vi consiglio un pit stop alla mostra “Museum of dreamer”, ideata dalle sorelle Sella, in Piazza Cesare Beccaria. Impossibile non scattare foto a raffica tra le numerose scenografie proposte con l’utilizzo di neon, disco ball, luci interattive e colori sgargianti, in un ambiente pop, molto pop.

Ovviamente, come sempre quando si viaggia, consiglio di indossare delle scarpe comode (i tacchi teneteli per la cena), così che, dopo una prima tappa in centro, potrete continuare la vostra passeggiata.

E’ vero che Milano è grande, ma è vero anche che le zone da non perdere sono tutte abbastanza vicine al centro, e quindi raggiungibili anche a piedi.

E’ vero che Milano è grande, ma è vero anche che le zone da non perdere sono tutte abbastanza vicine al centro, e quindi raggiungibili anche a piedi.

A pochi passi dal Duomo, a Palazzo Reale, fino al 29 gennaio 2023 ci sarà la bellissima mostra “Relationship” del fotografo Richard Avedon e fino al 26 febbraio la mostra di Max Ernst, uno dei maestri del surrealismo

A due passi dal Duomo, in Piazza dei mercanti, luogo che amo molto, c’è la famosa Loggia dei Mercanti dove, se parlate contro una delle colonne che sorreggono gli archi, la vostra voce verrà sentita da chi si appoggerà alla colonna opposta alla loggia. Una piccola magia da vivere con la famiglia o con gli amici.

Un’altra piccola magia la potrete vivere in una chiesa non molto conosciuta, ma davvero splendida: nella chiesa di “Santa Maria presso San Satiro”, in una stradina senza uscita in Via Torino, in fondo all’altare, potrete ammirare un affresco, opera di Donato Bramante, che fa sembrare la chiesa molto più spaziosa e profonda. L’abside sarebbe dovuta essere di 9 metri e 70, ma visto che non c’era lo spazio, Bramante la fece finta, di 97 cm. Provare per credere!

Se arrivate a Milano con i bambini, o, come me, siete rimasti un po’ bambini, dal 20 Novembre al 9 Gennaio sarà aperta la pista di pattinaggio riscaldata e al coperto, nei giardini Indro Montanelli, a due passi da Porta Venezia, dove potrete vivere un’esperienza super natalizia nel “Villaggio delle meraviglie”.

Oltre alle bancarelle tipiche del periodo natalizio, ci saranno concerti, cinema 5D, esibizioni sul ghiaccio e l’immancabile Babbo Natale.

Niente bimbi e voglia d’arte? Dal Castello sforzesco potete dirigervi verso la basilica di “Santa Maria delle Grazie” per visitare la chiesa e il “Cenacolo di Leonardo” dipinto da Leonardo da Vinci nel 1498 nel refettorio della basilica (vi consiglio di prenotare con largo anticipo).

Avete già visto “L’ultima cena”? Allora ve ne andate a fare un giro in zona Brera e vi godete le opere artistiche e pittoriche della “Pinacoteca di Brera”, dove ogni terzo giovedì del mese potete assistere ai concerti di “Brera musica”, dentro le sale espositive.

Avete già visto “L’ultima cena”? Allora ve ne andate a fare un giro in zona Brera e vi godete le opere artistiche e pittoriche della “Pinacoteca di Brera”, dove ogni terzo giovedì del mese potete assistere ai concerti di “Brera musica”, dentro le sale espositive.

Amanti della pop art? Andy Warhol vi aspetta alla Fabbrica del Vapore in Via Procaccini 4 fino al 26 marzo 2023. Una volta in zona io vi consiglio di visitare il Cimitero Monumentale. So che può sembrare un suggerimento strano, ma io lo trovo davvero stupendo, e ci riposano grandissimi personaggi milanesi e non, tra cui Alessandro Manzoni, Salvatore Quasimodo, Luca Beltrami, Carlo Cattaneo e Alda Merini.

Per tornare alla Pop Art, dal 23 dicembre al 12 febbraio 2023, gli spazi del Super Studio in Via Tortona 27 ospiteranno “Pop air, l’arte è gonfiabile”, le installazioni di 18 artisti e collettivi d’arte internazionali che, in circa 6000 metri quadri, dopo il successo di Roma e Parigi, creeranno il magico museo dei palloncini lungo la Balloon Street, per la gioia di grandi e piccini.

Se anche per voi la musica è una forma d’arte, un altro evento da non perdere è il musical “Sister act” che sarà in scena al teatro Nazionale fino al 7 gennaio. E per finire in dolcezza, se verrete a Milano nel periodo natalizio, vi consiglio di fare un salto da Marchesi in Via Montenapoleone, o in Galleria Vittorio Emanuele, per comprare il loro mitico panettone 1824.

In effetti Marchesi è uno dei pochi che il panettone lo produce tutto l’anno, quindi anche se verrete dopo Natale, il panettone lo trovate sempre.

Non ho mai capito perché certe cose buone le vendono, quasi tutti, solo un mese l’anno: io il panettone lo mangerei tutte le mattine.

Buone feste a tutti!

Secondo i dati dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in media gli italiani e i francesi sono quelli che passano più tempo al giorno a mangiare e bere (più di 2 ore). Questo sottolinea il fatto che per gli italiani il pasto non è solo una delle faccende da sbrigare durante la giornata. È anche un piacere, una cosa a cui vale la pena dedicare del tempo. Solitamente eseguita in momenti fissi della giornata, spesso in compagnia di familiari o amici, ha assunto un’importanza maggiore rispetto ad altri Paesi. Questo è successo perché l’arte culinaria non è solo una parte importante della vita quotidiana italiana, ma anche della cultura. Ciò è senza dubbio legato al patriottismo locale degli italiani (probabilmente derivante dalla tardiva unificazione del Paese), che si manifesta in un forte attaccamento ai prodotti della regione di provenienza. Le ricette regionali sono considerate molto seriamente e le modifiche non sono gradite. Questo influisce anche sulla passione che gli italiani hanno per il cibo. Mangiando, non solo soddisfano la loro fame e si divertono, ma celebrano anche le loro origini. Anche l’attenzione con cui si mangia è importante. Durante un pasto, parlano spesso di ciò che hanno nel piatto e sono in grado di apprezzare sinceramente un piatto ben cucinato. Così sono “qui e ora” e seguono uno dei principi del mindful eating senza nemmeno saperlo.

Secondo i dati dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in media gli italiani e i francesi sono quelli che passano più tempo al giorno a mangiare e bere (più di 2 ore). Questo sottolinea il fatto che per gli italiani il pasto non è solo una delle faccende da sbrigare durante la giornata. È anche un piacere, una cosa a cui vale la pena dedicare del tempo. Solitamente eseguita in momenti fissi della giornata, spesso in compagnia di familiari o amici, ha assunto un’importanza maggiore rispetto ad altri Paesi. Questo è successo perché l’arte culinaria non è solo una parte importante della vita quotidiana italiana, ma anche della cultura. Ciò è senza dubbio legato al patriottismo locale degli italiani (probabilmente derivante dalla tardiva unificazione del Paese), che si manifesta in un forte attaccamento ai prodotti della regione di provenienza. Le ricette regionali sono considerate molto seriamente e le modifiche non sono gradite. Questo influisce anche sulla passione che gli italiani hanno per il cibo. Mangiando, non solo soddisfano la loro fame e si divertono, ma celebrano anche le loro origini. Anche l’attenzione con cui si mangia è importante. Durante un pasto, parlano spesso di ciò che hanno nel piatto e sono in grado di apprezzare sinceramente un piatto ben cucinato. Così sono “qui e ora” e seguono uno dei principi del mindful eating senza nemmeno saperlo.

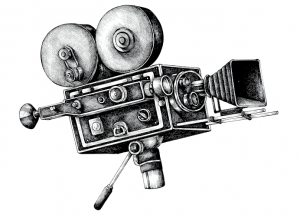

naturale, dato il fatto che il cinema è nato in Francia. La parola francese cinéma è però un troncamento del nome dell’invenzione chiamata nel francese cinématographe, neologismo costruito dai fratelli Lumière in base delle due parole greche: κίνημα (kínema) che significa “movimento” e γράφω (grápho) che significa “incidere”, “scrivere” o anzi, “descrivere”. Il nome della nuova invenzione di Lumière significa quindi ciò che è capace di salvare, registrare il movimento e poi rappresentarlo grazie alla proiezione su schermo. È interessante anche il fatto che mentre l’italiano preferisce adoperare la parola “cinema”, cambiando solo il suono della kappa iniziale nella parola kinema, il polacco usa la forma ancora più breve, ma che preserva il suono iniziale: kino.

naturale, dato il fatto che il cinema è nato in Francia. La parola francese cinéma è però un troncamento del nome dell’invenzione chiamata nel francese cinématographe, neologismo costruito dai fratelli Lumière in base delle due parole greche: κίνημα (kínema) che significa “movimento” e γράφω (grápho) che significa “incidere”, “scrivere” o anzi, “descrivere”. Il nome della nuova invenzione di Lumière significa quindi ciò che è capace di salvare, registrare il movimento e poi rappresentarlo grazie alla proiezione su schermo. È interessante anche il fatto che mentre l’italiano preferisce adoperare la parola “cinema”, cambiando solo il suono della kappa iniziale nella parola kinema, il polacco usa la forma ancora più breve, ma che preserva il suono iniziale: kino. Come nel caso del cinematografo, la fotografia è costruita da due parole greche di cui una è il verbo grapho, con il significato di “scrivere”. La prima parte a sua volta viene dalla parola greca φωτός (photós) il genitivo dal φῶς (phôs), che signifi ca “luce”. Siccome la fotografi a è una tecnologia della registrazione permanente di un’immagine su un materiale attraverso la luce, possiamo immaginare che in questo caso il nome significa non “descrivere la luce” ma piuttosto “scrivere con la luce”. Nella lingua italiana, come nel caso del cinema, riguardo al prodotto della fotocamera si usa la versione abbreviata della parola, cioè “foto”. Ripensandoci, possiamo osservare che in italiano si dice semplicemente “movimento” (cinema) e “luce” (foto). Al posto della foto il polacco invece usa una parola nativa, zdjęcie, dal verbo zdejmować (rimuovere, spogliare, prendere). Anche per i polacchi, se ci si pensa un attimo, questo può sembrare strano, perché tale uso (nel contesto fotografico) è preservato solo nella parola zdjęcie. Zdejmować invece non si usa più nel signifi cato di “fare una foto”, ma il senso di zdejmować in questo contesto si può facilmente comparare al verbo “scattare” (come in “scattare una foto”), proveniente dal latino excaptare.

Come nel caso del cinematografo, la fotografia è costruita da due parole greche di cui una è il verbo grapho, con il significato di “scrivere”. La prima parte a sua volta viene dalla parola greca φωτός (photós) il genitivo dal φῶς (phôs), che signifi ca “luce”. Siccome la fotografi a è una tecnologia della registrazione permanente di un’immagine su un materiale attraverso la luce, possiamo immaginare che in questo caso il nome significa non “descrivere la luce” ma piuttosto “scrivere con la luce”. Nella lingua italiana, come nel caso del cinema, riguardo al prodotto della fotocamera si usa la versione abbreviata della parola, cioè “foto”. Ripensandoci, possiamo osservare che in italiano si dice semplicemente “movimento” (cinema) e “luce” (foto). Al posto della foto il polacco invece usa una parola nativa, zdjęcie, dal verbo zdejmować (rimuovere, spogliare, prendere). Anche per i polacchi, se ci si pensa un attimo, questo può sembrare strano, perché tale uso (nel contesto fotografico) è preservato solo nella parola zdjęcie. Zdejmować invece non si usa più nel signifi cato di “fare una foto”, ma il senso di zdejmować in questo contesto si può facilmente comparare al verbo “scattare” (come in “scattare una foto”), proveniente dal latino excaptare. caso della parola “telefono”. Di nuovo abbiamo una parola con due elementi greci. Questi sono: τῆλε (têle), col signifi cato di “lontano” e φωνή (phoné), che signifi ca “voce” oppure “suono”. Vediamo quindi che il nome dell’apparecchio, senza cui sarebbe diffi cile funzionare nella società d’oggi, indica la sua funzione basilare: parlare con gli altri a distanza, cioè sentire “la voce lontana”, nascosta nella parola “telefono”.

caso della parola “telefono”. Di nuovo abbiamo una parola con due elementi greci. Questi sono: τῆλε (têle), col signifi cato di “lontano” e φωνή (phoné), che signifi ca “voce” oppure “suono”. Vediamo quindi che il nome dell’apparecchio, senza cui sarebbe diffi cile funzionare nella società d’oggi, indica la sua funzione basilare: parlare con gli altri a distanza, cioè sentire “la voce lontana”, nascosta nella parola “telefono”.

L’Etna, il più grande vulcano attivo d’Europa è considerato un vulcano buono per via della natura delle sue eruzioni che, sebbene improvvise, hanno un fronte lento e contenuto in modo naturale dalle enormi vallate che raccolgono i materiali emessi.

L’Etna, il più grande vulcano attivo d’Europa è considerato un vulcano buono per via della natura delle sue eruzioni che, sebbene improvvise, hanno un fronte lento e contenuto in modo naturale dalle enormi vallate che raccolgono i materiali emessi. infatti ad un clima soleggiato per gran parte dell’anno e ad una escursione termica tra il giorno e la notte,che favorisce la viticoltura in una complessità di aromi e sapori tutta particolare, portando alla produzione di vini di eccellenza con qualità certificata in ambito internazionale.

infatti ad un clima soleggiato per gran parte dell’anno e ad una escursione termica tra il giorno e la notte,che favorisce la viticoltura in una complessità di aromi e sapori tutta particolare, portando alla produzione di vini di eccellenza con qualità certificata in ambito internazionale. Etna rosso. Tra i vini bianchi la varietà dominante è quella del Carricante, un’uva e un vino ricco di profumi e intensi aromi, con persistenti note floreali. In minori quantità troviamo la Minnella o il Cataratto che vanno a formare l’Etna bianco DOC.

Etna rosso. Tra i vini bianchi la varietà dominante è quella del Carricante, un’uva e un vino ricco di profumi e intensi aromi, con persistenti note floreali. In minori quantità troviamo la Minnella o il Cataratto che vanno a formare l’Etna bianco DOC.

E’ vero che Milano è grande, ma è vero anche che le zone da non perdere sono tutte abbastanza vicine al centro, e quindi raggiungibili anche a piedi.

E’ vero che Milano è grande, ma è vero anche che le zone da non perdere sono tutte abbastanza vicine al centro, e quindi raggiungibili anche a piedi. Avete già visto “L’ultima cena”? Allora ve ne andate a fare un giro in zona Brera e vi godete le opere artistiche e pittoriche della “Pinacoteca di Brera”, dove ogni terzo giovedì del mese potete assistere ai concerti di “Brera musica”, dentro le sale espositive.

Avete già visto “L’ultima cena”? Allora ve ne andate a fare un giro in zona Brera e vi godete le opere artistiche e pittoriche della “Pinacoteca di Brera”, dove ogni terzo giovedì del mese potete assistere ai concerti di “Brera musica”, dentro le sale espositive.