L’Italia è il paese delle culture. Ogni regione, anzi ogni città, è fiera del suo modo di vivere, del suo dialetto che spesso è una vera lingua, della sua cucina, delle sue tradizioni. È questo che rende straordinario e unico il Bel Paese, l’incredibile ricchezza culturale e di stili di vita che vengono vissuti con orgoglio e sfida.

Dall’Italia dei Comuni, dal Rinascimento fino ad oggi le città della penisola, divise tra Ducati, Repubbliche Marinare e Stati, più che sfidarsi con le armi e con gli eserciti crearono una sorta di contesa del benessere e del lusso. La gara da vincere era quella di avere a corte i migliori artisti, i migliori cuochi, i migliori poeti, sarti, scultori. Questa è la fortunata scelta che ha fatto dell’Italia il paese che ha prodotto il maggior numero di opere d’arte al mondo, ma anche quello in cui la cucina è una religione e la sfida, oggi incarnata dal calcio, una guerra. Un mondo variegato che chi si reca in Italia tocca con mano, basta spostarsi di città in città, distanti solo qualche decina di chilometri, e cambiano le ricette l’accento del parlare, usanze e tradizioni. Ma è proprio questa enorme varietà che rende l’Italia unica, un paese unificato dalle sue culture diverse ma assolutamente contigue e correlate tra loro.

E così di conseguenza a chiedere qual è il piatto, il vino, il formaggio che rappresenta l’Italia succede un putiferio, ogni italiano risponderà ricorrendo alla sua tradizione cittadina o regionale. Così è anche per il pranzo di Natale che ogni regione, ogni città, ogni famiglia declina in modo diverso. Qui, grazie alla disponibilità di amici cuochi e appassionati di cucina e tradizioni, abbiamo tentato un’impresa titanica quanto rischiosa, ovvero rendervi un quadro italiano, regione per regione, dei diversi menù natalizi suddivisi in: antipasto, prima portata, seconda e dolce. Una lista sintetica di quattro portate che sappiamo essere arricchita da pietanze e bevande che a Natale sulle tavole italiane, senza limiti di confini regionali, abbondano tra cui frutta secca, dolci fatti in casa, ottimi vini, bianchi, rossi, spumanti e prosecco, pandori, panettoni e mandorlati.

La lista dei menù natalizi è un gioco che vi invitiamo a prendere assolutamente con le pinze, perché sappiamo già che qualsiasi italiano guardando questa mappa dirà: “No, da noi non si mangia così!”.

È l’insostenibile bellezza delle diversità d’Italia, buona lettura e buon pranzo di Natale!

A – antipasto/przystawka

P – primo/pierwsze danie

S – secondo/drugie danie

D – dolce/deser

Lombardia

A: nervetti cipolla e prezzemolo/siekana wołowina lub wieprzowina z cebulką i pietruszką

P: risotto alla milanese/risotto z dodatkiem szafranu

S: faraona ripiena/nadziewana perliczka

D: panettone con crema di mascarpone/suche ciasto podobne do babki z serkiem mascarpone

Toscana/Toskania

A: crostini di fegatini/grzanki z wątróbką

P: ribollita o pappa al pomodoro/ gęsta zupa warzywna lub pomidorowa

S: roastbeef e patate arrosto/rostbef z pieczonymi ziemniakami

D: schiacciata alla fiorentina/słodkie ciasto o aromacie pomarańczowo-waniliowym

Veneto/Wenecja Euganejska

A: baccalà mantecato e polentina/suszony i solony dorsz oraz kukurydziana kasza z przyprawami

P: capellini d’angelo Benedetto Cavalieri in brodetto di gò (pesce) e verdurine/cienki makaron typu nitki Benedetto Cavalieri w rosole rybnym podawany z warzywami

S: cappone di mare al forno con purèe di sedano rapa/kapłon z pieca podany z purée z selera i rzepy

D: panettone artigianale con salsa alla vaniglia/babka z bakaliami polana sosem waniliowym

Friuli-Venezia Giulia/Friuli-Wenecja Julijska

A: affettati, sottaceti, formaggi/deska wędlin i serów, marynowane warzywa

P: rotolo di spinaci con pasta dei gnocchi/rolada na bazie makaronu nadziewana szpinakiem z gnocchi (rodzaj włoskich klusek)

S: vitello arrosto (con il sugo si condisce il rotolo di spinaci), patate in tecia, piselli/pieczeń cielęca (sosem doprawia się szpinakowe rotolo), gotowane i podsmażone na smalcu i cebuli ziemniaki, groszek

D: presnitz e putizza/słodka roladka z nadzieniem orzechowym

Puglia/Apulia

A: antipasti vari (non di mare) all’italiana/różnorodne włoskie przystawki (bez owoców morza)

P: tortellini in brodo/tortellini w rosole

S: verdure della Murgia in brodo (tipo cardi), carne in brodo con contorno di sottolio e sottaceti, cotolette con contorno di funghi/warzywa i mięso z rosołu z warzywami w oleju lub piklami, kotlety z grzybkami

D: profiteroles/włoskie ptysie

Abruzzo/Abruzja

A: prosciutto crudo, salame, formaggio grana e provola/deska wędlin i salami, ser grana i provola

P: brodo con cardoni e polpette, lasagne/rosół z kałdunami i pulpecikami, lasagne

S: carne mista e salsicce di vitello/mięsa różnego typu i kiełbaski cielęce

D: tiramisù

Piemonte/Piemont

A: vitello tonnato, acciughe al verde, peperoni con bagna cauda/ wołowina na zimno w kremowym sosie, zielone anchois, papryczki z sosem z czosnku i anchois

A: vitello tonnato, acciughe al verde, peperoni con bagna cauda/ wołowina na zimno w kremowym sosie, zielone anchois, papryczki z sosem z czosnku i anchois

P: agnolotti (ripieni di arrosto di vitello o maiale), salame cotto e verza tritati, noce moscata e parmigiano al sugo di arrosto/włoskie pierożki ravioli z wołowiną lub cielęciną, gotowane salami i siekana kapusta z gałką muszkatołową i parmezanem w sosie pieczeniowym

S: arrosto di vitello o brasato al barolo con contorno di patate arrosto/ pieczeń cielęca lub wieprzowina w winie Barolo z opiekanymi ziemniakami

D: panettone

Trentino Alto-Adige/Trydent-Górna Adyga

A: testina di vitello all’agro/cielęcina na słono

P: minestra di lenticchie con speck/zupa z soczewicy z boczkiem

S: rosticciata del signore/ziemniaki gotowane, przysmażone z mięsem cielęcym i cebulką, zapiekane w piecu, z podsmażonym boczkiem

D: Käsekuchen/sernik

Emilia Romagna/Emilia Romania

A: salumi di suino nero/deska wędlin z czarnej wieprzowiny

P: tortelli di carote, tagliatelle con crema di broccoli e di salame/pierożki nadziewane marchewką, makaron tagliatelle z kremem z brokułów i wędlin

S: coppa arrosto con cipolle in agrodolce e patate al forno/pieczona wieprzowina z cebulą w sosie słodko-kwaśnym i ziemniaki z pieca

D: creme brulè all’anice stellato/anyżkowy creme brulè

Campania/Kampania

A: alici marinate/marynowane sardynki

A: alici marinate/marynowane sardynki

P: spaghetti con le vongole con l’insalata di rinforzo/spaghetti z małżami podawane z sałatką na bazie brokułów, papryki, kukurydzy i kaparów

S: fritto alla napoletana con patate al forno/smażone mięso w panierce z pieczonymi ziemniakami

D: struffoli/typowe słodkości świąteczne z miodem i pastą migdałową

Molise

A: baccalà/dorsz

P: lasagne o maccheroni con ragù/lasagne lub makaron w kształcie małych rurek z sosem mięsno-pomidorowym

S: arrosto di carne di agnello/pieczeń jagnięca

D: scroppelle, ciambelle fritte/ciasteczka miodowe, oponki

Sicilia/Sycylia

A: noccioline spizzicate/orzeszki w karmelu

A: noccioline spizzicate/orzeszki w karmelu

P: lasagne con besciamella/lasagne z sosem beszamelowym

S: involtini, falso magro, spigola o orata al cartoccio con insalata mista, verdure cotte, patate al forno/roladki, nadziewana pieczona wołowina, zapiekana ryba strzępielowata lub dorata podana z sałatką warzywną, gotowane warzywa, pieczone ziemniaki

D: macedonia, cannoli siciliani, cassatelle di Sant’Agata catanesi/sałatka owocowa, słodkie rurki z serem ricotta lub słodkość z pistacjami i migdałami, polana lukrem i udekorowana kandyzowaną wisienką

Sardegna/Sardynia

A: salumi, cinghiale, sott’olio/deska wędlin, dziczyzna, marynowane warzywa

P: culungiones, malloreddus/specjalny makaron, ravioli z serem ricotta

S: agnello, porceddu / jagnięcina, pieczone prosię

D: pardole, amaretti, seadas (raviolo di formaggio e miele)/pierożki z miodem i serem na słodko

Calabria/Kalabria

A: stoccafisso alla ghiotta/sztokfisz z rodzynkami, oliwkami i kaparami podawany z ziemniakami

P: lasagne piccanti (capperi, pancetta, pecorino)/pikantne lasagne (z kaparami, boczkiem, serem typu pecorino)

S: costine d’agnello alla calabrese con peperoni gratinati al forno/ baranie żeberka z pieprzem zapiekane w piecu

D: zeppole/smażone słodkości z kremem patissiere

Valle d’Aosta/Dolina Aosty

A: affettati valdostani, mocetta, buden, lardo d’Arnad e prosciutti tipici/ półmisek regionalnych wędlin, m.in. mocetta, buden, boczek d’Arnad

A: affettati valdostani, mocetta, buden, lardo d’Arnad e prosciutti tipici/ półmisek regionalnych wędlin, m.in. mocetta, buden, boczek d’Arnad

P: zuppa Valpellinentze con cavolo pane e fontina/zupa na bazie kapusty, chleba i sera fontina

S: polenta concia o carbonata/warstwy polenty pieczone w piecu z grubymi plastrami sera fontina, tworzącymi na wierzchu złotą, chrupiącą skorupkę lub delikatne mięso wołowe gotowane w winie z warzywami

D: torta Monte Bianco, gelato misto ricoperto di miele cioccolata calda e panna/tort Monte Bianco, różne smaki lodów polane miodem, ciepłą czekoladą i bitą śmietaną

Liguria

A: crostini con crema di besciamella, gorgonzola e noci/grzanki z sosem beszamelowym z dodatkiem sera gorgonzola i orzechów

P: panzerotti di ricotta e spinaci col sugo di noci/duży pieróg z ricottą, szpinakiem i sosem orzechowym, smażony na głębokim oleju

S: cima genovese/żołądek cielęcy nadziewany jajkami i warzywami

D: pandolce genovese/płaska babka bez dodatku drożdży

Basilicata/Bazylikata

A: puparul crusc/czerwone suszone papryczki, używane też do przyprawienia dorsza

P: lagane e fagioli/makaron domowy typu tagliatelle, bardzo cienki i krótki, niekiedy nadziewany anchois, okruszkami chleba lub papryczkami

S: anguilla e baccalà/węgorz i dorsz

D: frittelline e panzerotti/małe pączki z ciasta do pizzy w formie talarków, podawane z cukrem i miodem, smażone pierożki wypełnione kremem kasztanowym

Umbria

A: tagliere di salumi umbri e crostini con patè di fegato/deska regionalnych wędlin i grzanki z pasztetem z wątróbek

A: tagliere di salumi umbri e crostini con patè di fegato/deska regionalnych wędlin i grzanki z pasztetem z wątróbek

P: pappardelle al ragù bianco di cinghiale/makaron z białym sosem z dziczyzny

S: bollito misto in salsa verde e coniglio farcito all’assisana con misto di verdure al forno/gotowane mięso w zielonym sosie i królik nadziewany z pieczonymi warzywami

D: panpepato e torciglione serpentello di pasta dolce con mandorle / włoski piernik i zawijaniec z migdałami

Marche

A: olive ascolane, tartufi e formaggio di fossa/ nadziewane smażone oliwki, trufle, ser fossa

P: maccheroncini di Campofilone in sugo, cappelletti in brodo di carne/ makaron Campofilone w sosie, rosół z mięsnymi uszkami

S: Vincisgrassi e cappone arrosto/ pieczony makaron z mięsem z dodatkiem grzybów i pieczony kapłon

D: Pizza de Nata’ e il fristingo/ciasto z suszonymi owocami, czekoladą, startą skórką limonki i pomarańczy, figami i cukrem

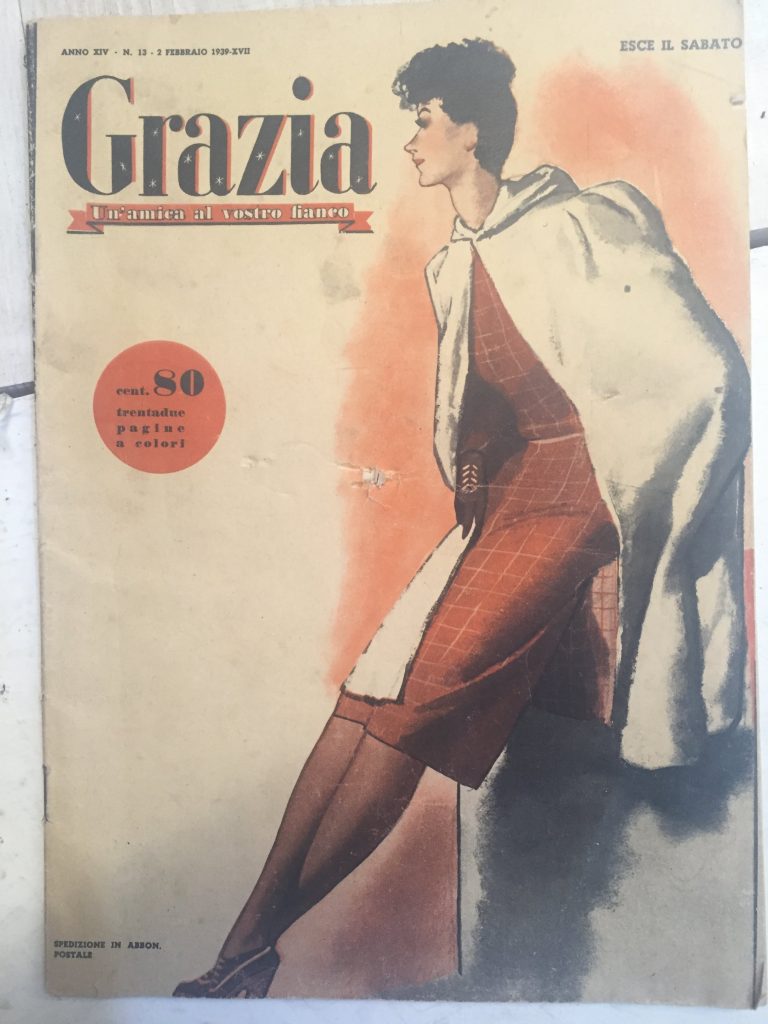

![[cml_media_alt id='115132']IMG_6414[/cml_media_alt]](https://www.gazzettaitalia.pl/wp-content/uploads/2016/06/IMG_6414-1024x575.jpg)

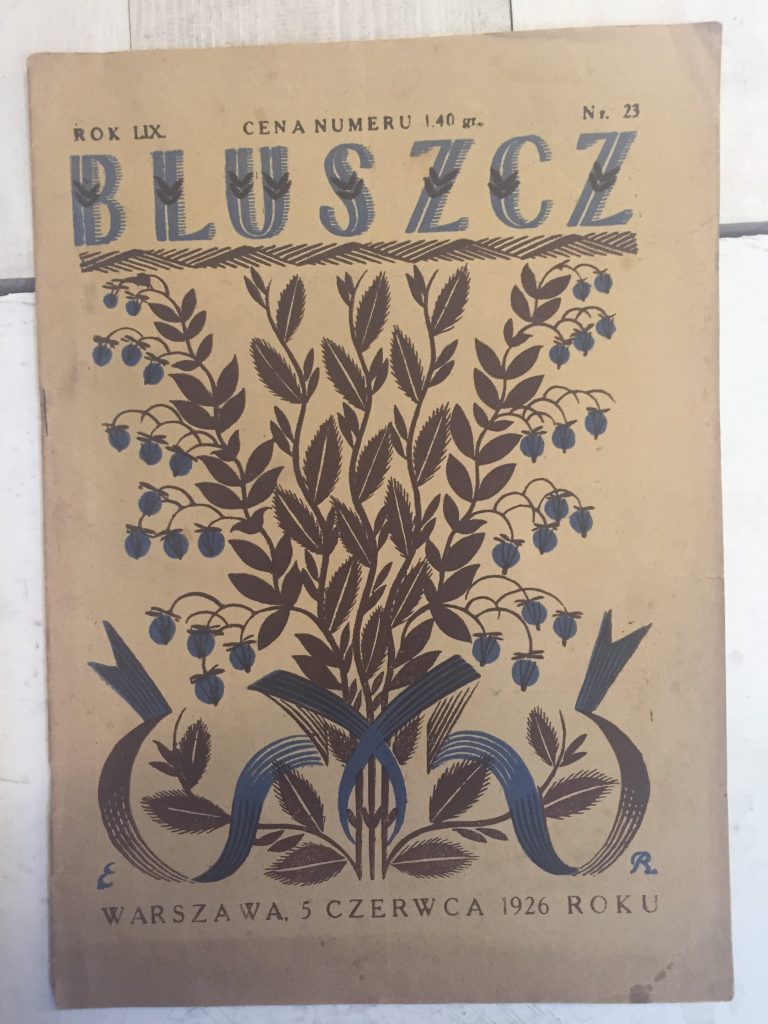

![[cml_media_alt id='115134']IMG_6416[/cml_media_alt]](https://www.gazzettaitalia.pl/wp-content/uploads/2016/06/IMG_6416-1024x575.jpg)