Parlare del vino significa confrontarsi con la storia dell’uomo, affrontare i limiti dell’esistenza per capire che da sempre è insita nella natura umana la tensione ad una trascendenza non religiosa, ma tutta carnale e tragicamente terrena, la tensione ad un superamento (anche se temporaneo) delle tristezze e ristrettezze della nostra vita.

Il vino ha costituito e costituisce, sin dalla più remota antichità il mezzo principe di questa momentanea liberazione dai vincoli terreni. Lo stesso Platone, noto per la rigidezza dei suoi costumi, consigliava ai vecchi di bere vino.

E d’altronde, secondo la Bibbia è stato Dio stesso a fare dono all’uomo del vino: ”bevi il tuo vino con cuore lieto” (viene detto in Qoelet, cap.9), e altrove l’uomo intona il suo canto per ringraziarlo di questo: ”Signore mio Dio, quanto sei grande!… Fai crescere il fieno per gli armenti e l’erba al servizio dell’uomo perché tragga alimento dalla terra, il vino che allieta il cuore dell’uomo” (Salmi, 104).

È difficile immaginare l’effetto che dovette fare la scoperta delle virtù ristoratrici e confortatrici del vino, sull’animo degli uomini antichi: in un mondo dove l’esistenza era difficile e breve, sempre sottoposta ad una lotta continua con una natura ostile, il vino dovette sembrare davvero un dono degli dei, il naturale accompagnamento di uno degli altri pochi piaceri concessi: il mangiare.

È difficile immaginare l’effetto che dovette fare la scoperta delle virtù ristoratrici e confortatrici del vino, sull’animo degli uomini antichi: in un mondo dove l’esistenza era difficile e breve, sempre sottoposta ad una lotta continua con una natura ostile, il vino dovette sembrare davvero un dono degli dei, il naturale accompagnamento di uno degli altri pochi piaceri concessi: il mangiare.

Oltre a ciò, il vino è spesso una delle poche fonti di piacere rimaste ai mortali, e diviene un dolce farmaco per la tristezza dell’anima, capace di rendere meno grama la vita. Nella letteratura, l’allegria che dona il vino è un vero topos, così come lo è la sua capacità di rendere più leggero il peso della vita. Infine, nell’antichità si scoprirono le sue virtù taumaturgiche: per lungo tempo il vino fu il solo tipo di disinfettante usato per le ferite e Ippocrate lo considerava elemento essenziale di ogni terapia. Insomma, nell’immaginario popolare era il corrispondente della nostra odierna mela scacciamedici.

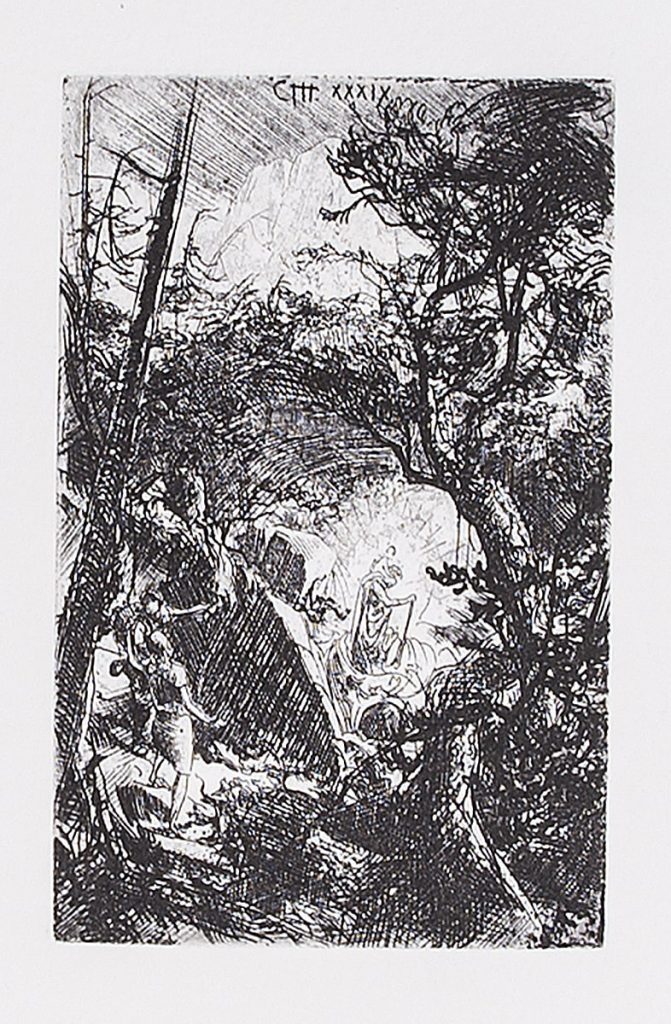

Probabilmente il primo paese dove questa gustosa bevanda è stata saggiata è stata l’Asia minore. Una conferma di tale supposizione ci viene dal racconto biblico, che fa di Noé il primo vignaiolo; guarda caso la sua arca rimase ”alla fonda” sul monte Ararat, localizzato nell’odierna Turchia. La tesi pare confermata da una leggenda persiana, secondo la quale il vino fu scoperto proprio in Persia, alla corte del mitico re Jamsheed: si narra infatti che questo facesse conservare in vasi grappoli d’uva per essere poi mangiati fuori stagione. Poiché in uno di questi vasi l’uva produceva schiuma ed emanava uno strano odore, si pensò che fosse veleno, ma un’infelice concubina del re che tentò di darsi la morte con questo presunto veleno, scoprì invece che questo produceva una insospettata allegria ed era fonte di sonno ristoratore.

Se è vero che “in vino veritas”, Ulisse aveva ben donde di preoccuparsi per gli effetti del vino, poiché correva il rischio di svelare qualcuna delle sue magistrali truffe (in cui tanta parte aveva avuto spesso lo stesso vino, basti pensare al tiro giocato a Polifemo).

Se è vero che “in vino veritas”, Ulisse aveva ben donde di preoccuparsi per gli effetti del vino, poiché correva il rischio di svelare qualcuna delle sue magistrali truffe (in cui tanta parte aveva avuto spesso lo stesso vino, basti pensare al tiro giocato a Polifemo).

Tuttavia, i biasimi al vino restano sparute eccezioni: molto più spesso il divino succo della vite viene visto tramite della poesia più sublime o capace di donare magici poteri immaginativi.

Parte II: clicca qui