Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Il governo francese non vuole lavoratori polacchi negli stabilimenti della Peugeot

Parma, la città chiusa

L’articolo è stato pubblicato sul numero 80 della Gazzetta Italia (maggio 2020)

Parmigianino, Parmigiano-Reggiano, Parmigiana, Parma Calcio, Prosciutto di Parma, Acqua … Parma, Parma, Parma. Dietro tutto questo si nasconde una città dell’Emilia-Romagna, situata da qualche parte tra Modena e Piacenza, in una prospettiva più ampia, tra Bologna e Milano.

Il titolo proposto “Parma, la città chiusa”, che si richiama all’inverso a “Roma città aperta” uno dei più importanti film di Roberto Rossellini, è nato recentemente, quando l’Italia è diventata il centro europeo delle disgrazie ancora in corso. Parma si trova a circa 70 km da Codogno, dove è stato rilevato il primo caso del virus che ha poi devastato il Paese (a proposito, è anche una stazione di comodo interscambio per chi viaggia in treno da Cremona a Piacenza). L’immagine di Parma del ‘400, che presenta una città racchiusa tra le mura, può costituire una metafora perfetta della presente quarantena e della situazione attuale dell’Italia. Il titolo all’inizio doveva essere “Parma in un giorno”, in tale spirito infatti voglio parlare di questa famosa città dell’Emilia-Romagna. Le voci dicono che Bernard Berenson è rimasto scandalizzato quando Kenneth Clark ha espresso l’intenzione di visitare l’Italia senza alcuna preparazione, buttandosi a capofitto nel viaggio. Di certo non è sempre il metodo migliore, ma con Parma ho rischiato, anche se sapevo esattamente cosa voglio vedere. Dopo esser arrivato a Milano, ho corso velocemente alla stazione Centrale per prendere il primo treno, che passa tra l’altro per Lodi e Piacenza, grazie al quale dopo circa un’ora e mezza mi sono trovato sul binario della stazione di Parma. Visto che il programma è intenso, mi dirigo direttamente verso il centro percorrendo la via Giuseppe Verdi.

Parma conta circa 170 mila abitanti. Nella città si trova un’università (una delle più antiche), che si può capire immediatamente visitando Piazza della Pace, che è un luogo di incontro per i giovani. Nella stagione accademica sembra di essere un grande hot spot fuori dalle mura dell’università, dove probabilmente per tutto l’anno non solo è possibile crogiolarsi al sole appoggiati ad un muro o distesi sull’erba, ma anche semplicemente sedersi con un libro o gli appunti. Da qui, solo a due passi si trova il tesoro artistico della città, basta percorrere la strada Macedonio Melloni e poi svoltare a sinistra nel verde passaggio che porta alla Camera di San Paolo. Proprio lì, nell’ex monastero, vi sono dipinti di Correggio (1489-1534), uno degli artisti più interessanti del suo tempo, che invece dello splendore della metropoli scelse la provincia e lì rimase. La sua pittura è un inno caloroso per coloro che delocalizzano il flusso del genio e lo mettono in camere appartate.

All’età di trent’anni, Correggio elabora un programma mitologico per la badessa delle benedettine Giovanna Piacenza (sorprende il fatto che è stato creato per una persona ecclesiastica), decorando la sua cella, Camera della Badessa. La sorella doveva avere orizzonti ampiamente umanistici per pensare alla sua “camera” in un modo così lontano dal cristianesimo. Sotto l’ampio pergolato a volta, sorridono i putti paffuti rappresentati in varie configurazioni durante i loro spensierati giochi di caccia, su cui trionfa la dea della caccia Diana, l’immagine della quale decora il camino.

Correggio è lirico, ciò si manifesta anche nei suoi successivi incarichi nella chiesa di San Giovanni Evangelista e nella cattedrale, dove dipinge nella cappella dell’Assunzione della Vergine. La realizzazione avviene tra gli anni 1526-1530 e annuncia pienamente il Barocco, quando ancora del Barocco non si può parlare. Non suscita nessuna polemica, viene accolto tranquillamente dal gruppo sacro. Alla fine i monaci non rimangono entusiasti della realizzazione di questa innovativa impresa, solo Tiziano, passando per la città, la valuta correttamente, dichiarando che perfino riempiendo la cappella d’oro e rovesciandola, il pagamento sarebbe troppo basso.

Correggio è lirico, ciò si manifesta anche nei suoi successivi incarichi nella chiesa di San Giovanni Evangelista e nella cattedrale, dove dipinge nella cappella dell’Assunzione della Vergine. La realizzazione avviene tra gli anni 1526-1530 e annuncia pienamente il Barocco, quando ancora del Barocco non si può parlare. Non suscita nessuna polemica, viene accolto tranquillamente dal gruppo sacro. Alla fine i monaci non rimangono entusiasti della realizzazione di questa innovativa impresa, solo Tiziano, passando per la città, la valuta correttamente, dichiarando che perfino riempiendo la cappella d’oro e rovesciandola, il pagamento sarebbe troppo basso.

Il paragone di Parma a una città chiusa è dovuta anche alla sensazione che essa raccoglie i suoi tesori l’uno dall’altro a una distanza di circa 500 m su un’area di dimensioni limitate. Per strada tra le diverse tappe, vale la pena di mangiare qualcosa. E cosa si può mangiare a Parma? Questa è una domanda retorica. Ricordiamo solo che il nome Parmigiano-Reggiano è il nome ufficiale del parmigiano, senza il quale molti non si possono immaginare la cucina italiana. È prodotto nella regione emiliana (Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna). Scelgo i tortelli. Qui non si può aggiungere nulla in più, si può solo procedere per raggiungere le tappe successive del programma giornaliero, e quindi la cattedrale, il non lontano battistero medievale, tuttavia sottovalutato, la chiesa di San Giovanni Evangelista.

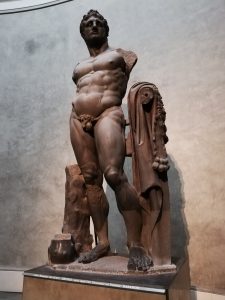

Per rimanere fedele all’argomento culinario, lungo la strada raccolgo altri punti di questo gioco di un giorno e per pochi euro compro un panino con il Prosciutto di Parma, che degusto prima di attraversare l’ingresso del vicino tempio. La Basilica di Santa Maria della Steccata conserva i tesori di un altro grande artista della città da cui lui non potrà mai fuggire: Parmigianino. Qui nasce successivamente trascorre tre anni a Roma, dove lavora per il Papa Clemente VII ed è considerato il successore di Raffaello. Tuttavia, la sua carriera viene ostacolata dal “Sacco di Roma” del 1527. Parmigianino, o se vogliamo semplicemente chiamarlo per nome, Girolamo Francesco, ritorna alla sua città natale dove dal 1535 decora la chiesa in cui sono appena entrato. Le bibliche “Tre sciocche vergini” spuntano chiaramente dalla volta (allo stesso periodo risale il dipinto “Madonna dal collo lungo”, conservato negli Uffizi, prima appeso anche a Parma nella chiesa di Santa Maria de ‘Servi). Nel 1539, il pittore interrompe il lavoro sui dipinti, di conseguenza finendo in prigione e nel frattempo assorbito dall’alchimia. Muore poco dopo all’età di 37 anni.

Per rimanere fedele all’argomento culinario, lungo la strada raccolgo altri punti di questo gioco di un giorno e per pochi euro compro un panino con il Prosciutto di Parma, che degusto prima di attraversare l’ingresso del vicino tempio. La Basilica di Santa Maria della Steccata conserva i tesori di un altro grande artista della città da cui lui non potrà mai fuggire: Parmigianino. Qui nasce successivamente trascorre tre anni a Roma, dove lavora per il Papa Clemente VII ed è considerato il successore di Raffaello. Tuttavia, la sua carriera viene ostacolata dal “Sacco di Roma” del 1527. Parmigianino, o se vogliamo semplicemente chiamarlo per nome, Girolamo Francesco, ritorna alla sua città natale dove dal 1535 decora la chiesa in cui sono appena entrato. Le bibliche “Tre sciocche vergini” spuntano chiaramente dalla volta (allo stesso periodo risale il dipinto “Madonna dal collo lungo”, conservato negli Uffizi, prima appeso anche a Parma nella chiesa di Santa Maria de ‘Servi). Nel 1539, il pittore interrompe il lavoro sui dipinti, di conseguenza finendo in prigione e nel frattempo assorbito dall’alchimia. Muore poco dopo all’età di 37 anni.

Quando usciamo dalla Basilica di Santa Maria Steccata, sulla destra attira il nostro sguardo il Teatro Regio di Parma, inaugurato nel 1829. Un tempo era uno dei teatri lirici più importanti d’Italia, accanto alla Scala, affascinando non solo i principi di Parma. Vale la pena aggiungere che dalla città proveniva anche Arturo Toscanini. Prima della nascita del Teatro Regio, gli spettacoli si tenevano al Teatro Farnese, costruito nel 1618, che si trova nel poco distante Palazzo della Pilotta. C’è lì anche una pinacoteca, che comprende le raccolte della famiglia Farnese, portate da Roma nella seconda metà del XVII secolo. Gran parte delle quali viene trasportata a Napoli nel 1734, tuttavia ancora sul posto si possono ammirare magnifici dipinti, tra cui quelli di Correggio, Sebastiano del Piombo o Cima da Conegliano.

Una passeggiata nella Pinacoteca di solito raggiunge il numero massimo dei passi che si possono fare durante un giorno. Alla stazione vale la pena di ritornare prendendo il viale Paolo Toschi per vedere almeno per un attimo il fiume Parma e i tranquilli dintorni delle case locali, che probabilmente nella parte più lontana della città, ci sono tante. Infine, vorrei dichiarare che non sono d’accordo con Stendhal, che ha descritto Parma come una città “abbastanza noiosa”.

In realtà, non c’è qui l’abbondanza di Roma e i fuochi d’artificio quotidiani della metropoli, ma le perle si raccolgono nelle silenziose stradine del centro. Anche se il nord d’Italia ora ha altre preoccupazioni, vale la pena percorrerle un giorno.

foto: Dawid Dziedziczak

traduzione it: Amelia Cabaj

Nanni Moretti: ironia, politica, ego

L’articolo è stato pubblicato sul numero 80 della Gazzetta Italia (maggio 2020)

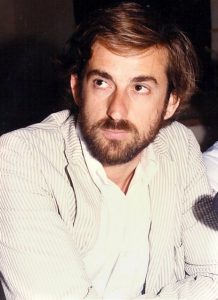

Quando pensiamo al “grande cinema italiano”, ci immaginiamo in prima linea le opere dei classici degli anni Sessanta. Fellini, Visconti, de Sica, Pasolini… Questa volta però ci avventuriamo in un viaggio diverso, meno “classico”, e la nostra attenzione si concentrerà su un regista decisamente più contemporaneo. Un artista che veniva spesso identificato in Italia, talvolta anche con un pizzico di cattiveria, come “triste Cassandra del cinema”.

Naturalmente, stiamo parlando di Nanni Moretti, autore la cui intera filmografia è in gran parte infarcita di autoironia, riflessività tematica e autobiografia. Con l’aiuto della macchina da presa, il regista italiano ha mostrato apertamente che bisogna essere fedeli alle “idee socio-politiche” non solo sulla carta, ma anche in pratica; tramite le sue opere, il regista plasma diagnosi sociologiche molto accurate e non ha il timore di mostrare la propria nazione come imperfetta e piena di contraddizioni. Sin dal tempo del suo esordio (“Io sono un autartico”, 1976), Moretti ha effettivamente dimostrato di essere un cineasta indipendente, con una visione del cinema decisamente distaccata dalle regole del cosiddetto “cinema istituzionale” e mainstream.

Naturalmente, stiamo parlando di Nanni Moretti, autore la cui intera filmografia è in gran parte infarcita di autoironia, riflessività tematica e autobiografia. Con l’aiuto della macchina da presa, il regista italiano ha mostrato apertamente che bisogna essere fedeli alle “idee socio-politiche” non solo sulla carta, ma anche in pratica; tramite le sue opere, il regista plasma diagnosi sociologiche molto accurate e non ha il timore di mostrare la propria nazione come imperfetta e piena di contraddizioni. Sin dal tempo del suo esordio (“Io sono un autartico”, 1976), Moretti ha effettivamente dimostrato di essere un cineasta indipendente, con una visione del cinema decisamente distaccata dalle regole del cosiddetto “cinema istituzionale” e mainstream.

L’opera morrettiana ha ricevuto importanti riconoscimenti nel corso degli anni, principalmente al prestigioso Festival di Cannes (inclusa la “Palma d’oro” per “La stanza del figlio”, 2001; finora l’ultima nella storia del cinema italiano moderno). In Italia i suoi film hanno sempro diviso la critica e, soprattutto, il pubblico. Dopo la prima di “Sogni d’oro” (1981) a Festival di Venezia – storia surreale di un regista talentuoso in crisi in cui si possono ritrovare riferimenti al capolavoro “mise en abyme” di Fellini – si attribuisce al maestro Sergio Leone l’aver detto detto che il film di Moretti piuttosto di 8 e ½ vale 1 ¼.

Tuttavia, al regista di “Aprile” (1998) non si può di certo negare il senso di preveggenza riguardo importanti eventi storici. “Palombella Rossa (1989) entrò in distribuzione due mesi prima della caduta del muro di Berlino, associato alla caduta simbolica dei movimenti di sinistra in tutta Europa, inclusa la scena politica italiana (la crisi esistenziale e l’amnesia del protagonista del film vanno di pari passo con la crisi dei comunisti italiani), mentre la prima de “Il Portaborse” (1991) ha scatenato accese discussioni sul tema della corruzione tra i partiti al potere nel Belpaese, che coincise con lo scandalo di Tangentopoli e le accuse dell’allora leader del partito socialista italiano e l’ex Primo Ministro, Bettino Craxi (1934-2000). Come nel caso di “Habemus Papam” (2012) e della successiva “abdicazione papale” di Benedetto XVI, Moretti predisse nel “Caimano” (2006) la discesa politica di Silvio Berlusconi, personaggio fortemente odiato dal regista (nel 2013 il gigante mediatico è stato condannato e 4 anni di carcere). È interessante notare che, dopo la prima del film, lo stesso politico ha affermato ironicamente: “Ieri sera abbiamo avuto il piacere di avere sulla Rai un ottimo regista italiano che ha raccontato una fiaba e mi ha dato un soprannome che mi mancava: signori e signore, io sono il caimano”.

Tuttavia, al regista di “Aprile” (1998) non si può di certo negare il senso di preveggenza riguardo importanti eventi storici. “Palombella Rossa (1989) entrò in distribuzione due mesi prima della caduta del muro di Berlino, associato alla caduta simbolica dei movimenti di sinistra in tutta Europa, inclusa la scena politica italiana (la crisi esistenziale e l’amnesia del protagonista del film vanno di pari passo con la crisi dei comunisti italiani), mentre la prima de “Il Portaborse” (1991) ha scatenato accese discussioni sul tema della corruzione tra i partiti al potere nel Belpaese, che coincise con lo scandalo di Tangentopoli e le accuse dell’allora leader del partito socialista italiano e l’ex Primo Ministro, Bettino Craxi (1934-2000). Come nel caso di “Habemus Papam” (2012) e della successiva “abdicazione papale” di Benedetto XVI, Moretti predisse nel “Caimano” (2006) la discesa politica di Silvio Berlusconi, personaggio fortemente odiato dal regista (nel 2013 il gigante mediatico è stato condannato e 4 anni di carcere). È interessante notare che, dopo la prima del film, lo stesso politico ha affermato ironicamente: “Ieri sera abbiamo avuto il piacere di avere sulla Rai un ottimo regista italiano che ha raccontato una fiaba e mi ha dato un soprannome che mi mancava: signori e signore, io sono il caimano”.

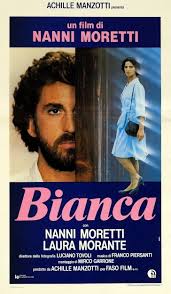

Uno degli elementi più caratteristici dei film di Moretti, in particolare della parte iniziale della sua carriera, è senza dubbio il personaggio immaginario (una sorta di alter ego interpretato dal regista stesso) di Michele Apicella (il cognome è quello della madre di Moretti, Agata Apicella, insegnante di scuola media). Michele appare direttamente in ben cinque film (“Io sono un autartico”, “Ecce Bombo”, “Sogni d’oro”, “Bianca”, “Palombella rossa”); è importante notare, che i titoli citati non costituiscono una continuazione reciproca delle vicende del protagonista, ma piuttosto delle loro varianti [1]. Sebbene l’eroe si trovi in diversi momenti della sua esistenza e lavori sempre su qualcos’altro (arte, cinema, educazione e/o politica), la sua vita peculiare ricorda sempre una specie di tormento. Ciò che certamente unisce Apicella al personaggio del vero autore è il suo amore per il cinema e la pallanuoto, e in parte anche la sua professione artistica (in “Ecce bombo” e “Sogni d’oro” Michele fa il regista).

Uno degli elementi più caratteristici dei film di Moretti, in particolare della parte iniziale della sua carriera, è senza dubbio il personaggio immaginario (una sorta di alter ego interpretato dal regista stesso) di Michele Apicella (il cognome è quello della madre di Moretti, Agata Apicella, insegnante di scuola media). Michele appare direttamente in ben cinque film (“Io sono un autartico”, “Ecce Bombo”, “Sogni d’oro”, “Bianca”, “Palombella rossa”); è importante notare, che i titoli citati non costituiscono una continuazione reciproca delle vicende del protagonista, ma piuttosto delle loro varianti [1]. Sebbene l’eroe si trovi in diversi momenti della sua esistenza e lavori sempre su qualcos’altro (arte, cinema, educazione e/o politica), la sua vita peculiare ricorda sempre una specie di tormento. Ciò che certamente unisce Apicella al personaggio del vero autore è il suo amore per il cinema e la pallanuoto, e in parte anche la sua professione artistica (in “Ecce bombo” e “Sogni d’oro” Michele fa il regista).

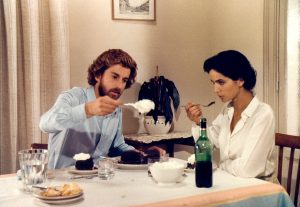

Apicella è, generalmente, un individuo autodistruttivo e allo stesso tempo tragicomico. Un intellettuale sempre amareggiato, un idealista che non si sa adattare alla vita di gruppo, i cui pensieri, bisogni e aspirazioni di solito non trovano comprensione. Michele mette costantemente in dubbio il suo valore come uomo, capofamiglia, figlio, cittadino, studioso, regista, artista, politico ed umanista. L’immenso senso di delusione che prova verso il mondo che lo circonda assume una dimensione significativa in “Bianca” (1984). Il mondo rappresentato nel film fin dall’inizio è caratterizzato da una distorsione grottesca: Apicella è un professore di matematica in un liceo che prende il nome da Marilyn Monroe. Durante le lezioni di storia si parla del personaggio Gino Paoli e si analizza la genesi del suo celebre brano “Il cielo in una stanza”, nelle sale invece dei ritratti di storici personaggi illustri, sono appese foto dei giocatori della Juventus (incluso il portiere Dino Zoff). È difficile trovare almeno un insegnante che non avesse bisogno dell’aiuto di uno psicoterapeuta in questo “istituto sperimentale”.

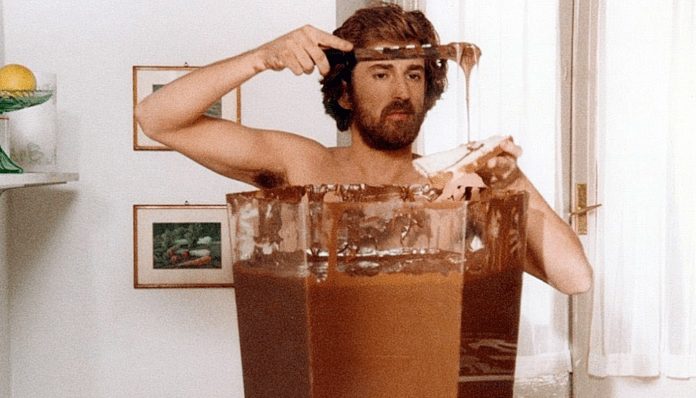

Il titolo del film si riferisce al nome dell’amata del protagonista, con il quale l’uomo non è in grado di stabilire una relazione emotiva piena e soddisfacente e alla fine la rifiuta. L’interesse iniziale e l’euforia associati alla figura della bella donna (interpretata da Laura Morante), si trasformano in un’altra crisi esistenziale di Apicella. Ciò è pienamente espresso in una delle scene più iconiche dell’intera opera di Moretti, in cui l’alter ego nudo e febbrile del regista sublima la sua “sofferenza Werteriana” … nel mezzo della notte mangiando nutella da un vassoio gigantesco.

Il titolo del film si riferisce al nome dell’amata del protagonista, con il quale l’uomo non è in grado di stabilire una relazione emotiva piena e soddisfacente e alla fine la rifiuta. L’interesse iniziale e l’euforia associati alla figura della bella donna (interpretata da Laura Morante), si trasformano in un’altra crisi esistenziale di Apicella. Ciò è pienamente espresso in una delle scene più iconiche dell’intera opera di Moretti, in cui l’alter ego nudo e febbrile del regista sublima la sua “sofferenza Werteriana” … nel mezzo della notte mangiando nutella da un vassoio gigantesco.

In “Bianca” Moretti gioca con gli schemi delle storie criminali cinematografiche. Il nevrotico e ossessionato Apicella osserva di nascosto i suoi vicini, proprio come James Stewart in “Finestra sul cortile” (Rear Window, 1954), e nei dintorni del quartiere del protagonista vari omicidi diventano sempre più frequenti. A differenza del famoso eroe di Hitchcock, il personaggio interpretato dal cineasta italiano è piuttosto un “detective alla rovescia” che solo nel finale dell’opera mostra agli spettatori il suo volto vero e pericoloso.

Il mondo di Michele è uno spazio caratterizzato da provocazioni, metafore e idee ormai decadute; un luogo in cui la capacità di pensare razionalmente scompare e in cui è difficile costruire una “narrativa di vita” coerente. Apicella presenta allo stesso tempo “una crisi di distanza” verso l’ambiente o con troppa riservatezza o con la sua completa mancanza. Il protagonista si trasforma quindi in una sorta di moderno Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento spinti dalle assurdità della realtà italiana della fine degli anni ’80, in cui (quasi) tutti – coloro che vogliono dimenticare l’ultimo decennio di terrorismo e degli “anni di piombo” [2] – cade facilmente nell’egoismo, nell’auto-adorazione o addirittura in una letale spensieratezza.

Il mondo di Michele è uno spazio caratterizzato da provocazioni, metafore e idee ormai decadute; un luogo in cui la capacità di pensare razionalmente scompare e in cui è difficile costruire una “narrativa di vita” coerente. Apicella presenta allo stesso tempo “una crisi di distanza” verso l’ambiente o con troppa riservatezza o con la sua completa mancanza. Il protagonista si trasforma quindi in una sorta di moderno Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento spinti dalle assurdità della realtà italiana della fine degli anni ’80, in cui (quasi) tutti – coloro che vogliono dimenticare l’ultimo decennio di terrorismo e degli “anni di piombo” [2] – cade facilmente nell’egoismo, nell’auto-adorazione o addirittura in una letale spensieratezza.

[1] L’unico film di questo periodo in cui Moretti non recita direttamente un’incarnazione di Michele Apicella è “La messa è finita” (1985). Il regista indossa i panni di don Giulio – un giovane prete idealista che cerca in tutti i modi di suscitare la fede nei suoi parenti e amici e che finisce – come spesso accade nell’ottica dello sguardo morrettiano – con un fiasco. Si potrebbe anche difendere la tesi secondo la quale Giulio sia in qualche modo “imparentato” con Apicella anche se non gli viene attribuito il suo nome.

[2] Gli “Anni di piombo” vengono simbolicamente datati dalla strage di Piazza Fontana a Milano (12.12.1969), fino al sequestro e poi al tragico assassinio di Aldo Moro (09.05.1978).

***

FINCHÈ C’È CINEMA, C’È SPERANZA è una serie di saggi dedicati alla cinematografia italiana – le sue tendenze, opere e autori principali, ma anche meno conosciuti – scritta da Diana Dąbrowska, esperta di cinema, organizzatrice di numerosi eventi e festival, animatrice socioculturale, per molti anni docente di Italianistica all’Università di Łódź. Vincitrice del Premio Letterario Leopold Staff (2018) per la promozione della cultura italiana con particolare attenzione al cinema. Nel 2019, è stata nominata per il premio del Polish Film Institute (Istituto Polacco d’Arte Cinematografica) nella categoria “critica cinematografica”, vincitrice del terzo posto nel prestigioso concorso per il premio Krzysztof Mętrak per giovani critici cinematografici.

Il resveratrolo

L’articolo è stato pubblicato sul numero 80 della Gazzetta Italia (maggio 2020)

Da qualche anno ormai si sente parlare spesso del potere antiossidante del vino rosso, o meglio, di una sostanza in esso contenuto chiamata Resveratrolo. Si tratta di un polifenolo contenuto in molte varietà di frutta e verdura i cui effetti benefici sull’organismo sono stati di recente scoperti ed analizzati. Inserito nel contesto di un percorso dimagrante, l’integratore di Resveratrolo aiuta a combattere la fame nervosa e a contrastare l’accumulo di depositi di grasso.

Nel regno vegetale il resveratrolo, dotato di funzioni antifungine, si trova in particolare nella buccia dell’uva e nel vino, in misura maggiore in quello rosso.

Gli effetti cardioprotettivi di questa bevanda, tipica della cultura alimentare mediterranea, sono in buona parte legati al suo contenuto in resveratrolo. I medici invitano comunque a non lasciarsi andare a inutili e pericolosi entusiasmi, dal momento che le benefiche proprietà ascrivibili al vino dipendono da diversi fattori, primo tra tutti la dose, che dev’essere moderata (2-3 bicchieri al giorno nell’uomo, un po’ meno nella donna).

Oltre al colore, il contenuto in resveratrolo del vino dipende moltissimo anche dalle tecniche di coltura e lavorazione dell’uva. Questa sostanza, prodotta dalla pianta per le sue preziose attività antifungine, è ovviamente più abbondante nell’uva non trattata con fungicidi e pesticidi. Inoltre il contenuto in resveratrolo del vino è tanto superiore quanto più a lungo viene fatto fermentare insieme alle bucce.

Il Resveratrolo è spesso associato a quello che comunemente ormai viene definito come il Paradosso francese.

Era l’inizio degli anni novanta quando Serge Renaud, ricercatore dell’Università di Bordeaux, effettua un confronto tra la popolazione americana e quella francese, ed arriva a questa conclusione: nonostante in Francia la dieta sia ricca di grassi saturi, l’incidenza di malattie cardiovascolari nei francesi è minore che in altri Paesi. Perché? Arriviamo quindi alla definizione “Paradosso francese”! Secondo Renaud (e seguaci) il consumo abituale di vino rosso, ricco di resveratrolo e altri flavonoidi, rappresenta uno dei possibili fattori protettivi con azione antiossidante e quindi fondamentale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Naturalmente la quantità di RSV necessaria allo svolgimento di tale attività protettiva non può essere raggiunta solo attraverso un moderato consumo di bevande alcoliche e studi successivi suggeriscono che è l’attività combinata dei flavonoidi, dei polifenoli e della vitamina K2 – presente principalmente nei cibi fermentati come i formaggi – ad essere alla base di una efficace protezione cardiovascolare.

Le principali fonti alimentari di Resveratrolo oltre al vino sono rappresentate dalla frutta di colore rosso vivo e viola come l’uva, i mirtilli, i mirtilli rossi e più in generale i frutti di bosco. Tuttavia, alimenti come gli arachidi o la frutta secca possono comunque rappresentare una fonte alternativa di Resveratrolo ai suddetti alimenti.

Da domani la Polonia riapre le frontiere per cittadini UE, da martedì riprendono voli internazionali

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Rassegna su RaiPlay fruibile da tutto il mondo

“Fare Cinema” è la rassegna tematica dedicata alla promozione del cinema e dell’industria cinematografica italiana. È organizzata dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero Affari Esteri, in collaborazione con MiBACT, ANICA, ICE e Istituto Luce – Cinecittà. Lanciata nel 2018, prevede l’organizzazione in tutto il mondo di eventi dedicati al cinema italiano da parte della rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura, con il duplice obiettivo di valorizzare il nostro cinema e le professionalità italiane del settore.

EDIZIONE 2020

La terza edizione avrà luogo dal 15 al 21 giugno 2020. Non potendo prevedere, nelle circostanze attuali, lo svolgimento di eventi all’estero con partecipazione di pubblico, la rassegna sarà resa interamente disponibile online. Per una settimana saranno disponibili sulla piattaforma RaiPlay una serie di contenuti dedicati al cinema e all’industria cinematografica italiana, che saranno fruibili in tutto il mondo senza limitazioni dovute al cd. “geoblocking”. Tali contenuti saranno sottotitolati in tre lingue: inglese, francese e spagnolo. L’edizione 2020 renderà omaggio a Federico Fellini e Alberto Sordi, nell’anno del centenario della loro nascita. Ulteriore novità sarà la celebrazione della prima Giornata mondiale del cinema italiano, prevista per il prossimo 20 giugno.

Fonte: https://www.facebook.com/IICCracovia/videos/587835102167995/

Un film per celebrare il centenario della nascita di Kazimierz Gorski

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

La carriera professionale in Polonia è più corta della media europea

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Cibo contro la paura

L’articolo è stato pubblicato sul numero 80 della Gazzetta Italia (maggio 2020)

Cibo contro la paura. Ci ho pensato molto prima di iniziare a scrivere. Mi sono chiesta se fosse meglio parlare d’altro, distrarre le persone dall’argomento su cui tutti attualmente sono concentrati, per fingere normalità, e non rischiare di cadere sull’ennesimo articolo che cavalca l’onda del momento.

La reazione delle persone a questo momento di crisi, mi ha dato la risposta. A causa dell’emergenza Covid-19, attualmente in Italia sono chiusi tutti gli esercizi commerciali che non vendano beni di prima necessità. Altre aziende stanno momentaneamente chiudendo di propria iniziativa, pur non essendo obbligate a farlo, a causa del calo delle vendite o per tutelare i propri dipendenti.

Ogni giorno si attendono nuove comunicazioni sulle misure adottate dal Governo, e a ogni restrizione, a ogni nuova limitazione, e nonostante le continue rassicurazioni sulla disponibilità dei generi di prima necessità, nonostante gli spostamenti siano stati limitati ma mai proibiti, gli italiani si riversano nei supermercati. Corrono a fare rifornimenti comprando soprattutto pasta e prodotti in scatola. Mi è facile immaginare che anche negli altri Paesi la reazione delle persone non sia diversa.

La paura di rimanere senza cibo è atavica. E le nostre emozioni influenzano fortemente il modo in cui ci nutriamo: mangiamo per festeggiare, mangiamo per sfogare le frustrazioni, per noia o per paura del futuro. Quasi mai mangiamo per pura necessità. Ma se le emozioni determinano la nostra alimentazione, può al contrario l’alimentazione cambiare le nostre emozioni? Ovviamente sì! Ecco perché ho deciso di regalarvi qualche consiglio su come affrontare il clima di paura diffuso in questo periodo.

La paura di rimanere senza cibo è atavica. E le nostre emozioni influenzano fortemente il modo in cui ci nutriamo: mangiamo per festeggiare, mangiamo per sfogare le frustrazioni, per noia o per paura del futuro. Quasi mai mangiamo per pura necessità. Ma se le emozioni determinano la nostra alimentazione, può al contrario l’alimentazione cambiare le nostre emozioni? Ovviamente sì! Ecco perché ho deciso di regalarvi qualche consiglio su come affrontare il clima di paura diffuso in questo periodo.

Innanzitutto: il coronavirus si propaga attraverso le vie respiratorie, e non attraverso gli alimenti. Non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione (fonte: EFSA). Nessuna paura quindi per i prodotti freschi di gastronomia (come pane e formaggi) e per frutta e verdura, nemmeno se mangiata cruda.

Iniziamo affrontando il disagio portato dalla novità. La quarantena, la chiusura dei negozi, le limitazioni dei movimenti, tutte le conseguenze del coronavirus nelle nostre vite sono cose nuove, mai vissute prima. Genitori e nonni ci hanno parlato della guerra, della fame, ma nessuno ci ha preparato emotivamente a una pandemia. Accettiamo tutte queste novità cercando conforto in ciò che conosciamo meglio. I piatti della tradizione, le ricette di famiglia, i cibi legati alla nostra infanzia, evocano emozioni positive e ci faranno sentire protetti e rassicurati.

Pasta e fagioli, lasagne, o semplicemente pane, burro e marmellata. La ricetta che impiega due giorni di preparazione, o la merenda della nonna da fare in cinque minuti. Che cosa vi piaceva mangiare da piccoli? Che cosa evoca in voi la sensazione di casa, di festa, di famiglia?

Secondo punto: mettiamo le mani in pasta! Molte persone si trovano in questo periodo in pausa forzata dal lavoro, in preda alla noia ed esposte alla facile tentazione dei cibi pronti. Siamo onesti con noi stessi: diciamo sempre di non avere abbastanza tempo per cucinare. Ma ora che, volenti o nolenti, dobbiamo stare a casa, non ci sono più scuse! Bando alle ciance, posiamo il telecomando e armiamoci di utensili per la cucina!

Non serve essere cuochi provetti, sono tantissime le ricette che pur nella loro semplicità (o forse proprio grazie a questa) regalano grandi soddisfazioni. Ad esempio, avete mai preparato la pasta o gli gnocchi fatti in casa?

Se in casa avete anche dei bambini, la cucina può diventare un divertente passatempo. Non solo sarà istruttivo: la gioia di aver realizzato insieme qualcosa, sarà per loro un ricordo indelebile. Il mio consiglio e di cominciare con pizza e focacce. Perché sono buone, golose, perché ogni bambino può personalizzare la sua decorazione, liberando la fantasia. E perché la lievitazione è una magia davanti alla quale non si può non rimanere a bocca aperta!

Se in casa avete anche dei bambini, la cucina può diventare un divertente passatempo. Non solo sarà istruttivo: la gioia di aver realizzato insieme qualcosa, sarà per loro un ricordo indelebile. Il mio consiglio e di cominciare con pizza e focacce. Perché sono buone, golose, perché ogni bambino può personalizzare la sua decorazione, liberando la fantasia. E perché la lievitazione è una magia davanti alla quale non si può non rimanere a bocca aperta!

Se proprio la cucina non è la vostra passione, poco male. Non siete obbligati a mettervi ai fornelli per delle ore, ma cercate almeno di usare questo periodo di pausa dal mondo per trattarvi con amore. Non abusate di prodotti industriali e ipercalorici. Perché il coronavirus passa, mentre i chili restano. E soprattutto perché i cibi pronti non sono amici dell’umore.

Abbondate invece di verdura fresca e colorata (l’abbiamo già detto ma lo ripeto: non sono un pericolo!), ovviamente scegliendo fra quelle di stagione. In particolare tutte le verdure a foglia verde, insieme a noci e mandorle, ai legumi e ai carboidrati complessi (farine integrali) stimolano la produzione di serotonina, neurotrasmettitore meglio noto come “ormone della felicità”. Dulcis in fundo, fra i cibi del buonumore c’è anche il cacao: coccolatevi con un po’ di cioccolato fondente, purché contenente cacao all’85%.

Abbondate invece di verdura fresca e colorata (l’abbiamo già detto ma lo ripeto: non sono un pericolo!), ovviamente scegliendo fra quelle di stagione. In particolare tutte le verdure a foglia verde, insieme a noci e mandorle, ai legumi e ai carboidrati complessi (farine integrali) stimolano la produzione di serotonina, neurotrasmettitore meglio noto come “ormone della felicità”. Dulcis in fundo, fra i cibi del buonumore c’è anche il cacao: coccolatevi con un po’ di cioccolato fondente, purché contenente cacao all’85%.

Mangiate bene, mangiate sereni, e passerà anche la paura!

Domande o curiosità inerenti l’alimentazione? Scrivete a info@tizianacremesini.it e cercherò di rispondere attraverso questa rubrica!

Sito web: www.tizianacremesini.it

Sì, e grazie a questo quando torno in Polonia non ho solo l’energia per lavorare, ma anche ho dentro di me il ricordo di quello che c’è stato in Italia. Questo paese mi ha dato un sacco di cose, mi ha resa molto più aperta. È lì che dipingo, faccio degli schizzi, delle foto. Tornata in Polonia continuo a dipingere ma nel mio studio. Paesaggi di quei posti e dalla Polonia. Qui abito, qui sono cresciuta. Qui vivo. Ovviamente mi dispiace non avere quella luce e il fatto che qui è tutto grigio, ma apprezzo il fascino di quello che c’è in Polonia, per esempio novembre!

Sì, e grazie a questo quando torno in Polonia non ho solo l’energia per lavorare, ma anche ho dentro di me il ricordo di quello che c’è stato in Italia. Questo paese mi ha dato un sacco di cose, mi ha resa molto più aperta. È lì che dipingo, faccio degli schizzi, delle foto. Tornata in Polonia continuo a dipingere ma nel mio studio. Paesaggi di quei posti e dalla Polonia. Qui abito, qui sono cresciuta. Qui vivo. Ovviamente mi dispiace non avere quella luce e il fatto che qui è tutto grigio, ma apprezzo il fascino di quello che c’è in Polonia, per esempio novembre!  Perché non sei diventata architetto?

Perché non sei diventata architetto? Uso i migliori materiali, gli acrilici italiani Maimeri. Dell’Italia porto i pigmenti geniali per i colori a olio. Ho provato tutte le tecniche di pittura: le forme più piccole illustrative, le composizioni in bianco e nero a inchiostro, acquerelli, acrilici, acrilico unito a olio. Per le opere di grande formato uso i colori a olio. Dipingevo su tela, ma adesso preferisco dipingere su cartoni spessi, come tanti pittori prima di me: Boznańska, Stanisławski, Witkacy. Comprare tele già pronte non mi va perché sono plastica che poi si corruga. Credo che se dipingiamo su tela questo diventa in qualche modo un impegno, e per questo per anni montavo la tela sul telaio da sola e preparavo l’imprimitura di gelatina. Un sacco di lavoro, per lo più col passare del tempo i quadri su tela possono rovinarsi, il colore crepa, mentre gli oli su cartone sono indistruttibili.

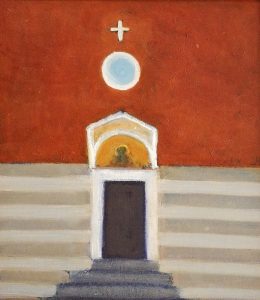

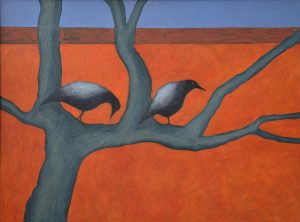

Uso i migliori materiali, gli acrilici italiani Maimeri. Dell’Italia porto i pigmenti geniali per i colori a olio. Ho provato tutte le tecniche di pittura: le forme più piccole illustrative, le composizioni in bianco e nero a inchiostro, acquerelli, acrilici, acrilico unito a olio. Per le opere di grande formato uso i colori a olio. Dipingevo su tela, ma adesso preferisco dipingere su cartoni spessi, come tanti pittori prima di me: Boznańska, Stanisławski, Witkacy. Comprare tele già pronte non mi va perché sono plastica che poi si corruga. Credo che se dipingiamo su tela questo diventa in qualche modo un impegno, e per questo per anni montavo la tela sul telaio da sola e preparavo l’imprimitura di gelatina. Un sacco di lavoro, per lo più col passare del tempo i quadri su tela possono rovinarsi, il colore crepa, mentre gli oli su cartone sono indistruttibili. Sono i ricordi della mia infanzia, pare che da bambina disegnassi solo alberi. Quando sono nata mia mamma ha piantato 5 piccole betulle nel giardino vicino a nostra casa nel quartiere di Mokotów a Varsavia. Le betulle crescevano con me, e io dalla finestra nella mia camera adoravo osservare questi alberi e gli uccelli che vi si posavano. E oggi c’è in me una compulsione a dipingere gli alberi. Dipingo sia gli alberi da soli che i paesaggi con alberi. Un albero appare anche in un quadro con l’architettura veneziana, di una città dove gli alberi non sono tanti. Ho letto che secondo Jung schizzare alberi è un simbolo della ricerca del senso della vita. E gli uccelli? Li dipingo perché mi affascinano come creature. Sono straordinari. Adoro guardarli da vicino.

Sono i ricordi della mia infanzia, pare che da bambina disegnassi solo alberi. Quando sono nata mia mamma ha piantato 5 piccole betulle nel giardino vicino a nostra casa nel quartiere di Mokotów a Varsavia. Le betulle crescevano con me, e io dalla finestra nella mia camera adoravo osservare questi alberi e gli uccelli che vi si posavano. E oggi c’è in me una compulsione a dipingere gli alberi. Dipingo sia gli alberi da soli che i paesaggi con alberi. Un albero appare anche in un quadro con l’architettura veneziana, di una città dove gli alberi non sono tanti. Ho letto che secondo Jung schizzare alberi è un simbolo della ricerca del senso della vita. E gli uccelli? Li dipingo perché mi affascinano come creature. Sono straordinari. Adoro guardarli da vicino. Ripeti spesso “Amo l’Italia, amo gli italiani”…

Ripeti spesso “Amo l’Italia, amo gli italiani”…