Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Cinque città polacche nel programma europeo Intelligent Cities Challenge

Duda riconfermato Presidente in una Polonia divisa

Andrzej Duda ha vinto le elezioni presidenziali, riconfermandosi come presidente della Repubblica Popolare della Polonia. È stata una sfida all’ultimo voto contro l’altro candidato Rafal Trzaskowski, un’elezione che mostra chiaramente il clima che attualmente prevale in terra polacca.

Nel primo turno, svoltosi domenica 28 giugno, Duda aveva distanziato con un buon margine (13,5% di preferenze in più rispetto al secondo classificato) tutti gli altri candidati (undici in totale), pur non riuscendo ad ottenere il 50% più uno dei voti.

Al ballottaggio, che si è tenuto domenica 12 luglio, il rivale Rafal Trzaskowski (sindaco di Varsavia, liberale ed appartenente al partito P.O.) è riuscito ad accaparrarsi quasi tutte le preferenze degli altri candidati eliminati, ma ciò non è bastato per battere Andrzej Duda (membro del partito conservatore attualmente al governo PiS) che si è imposto con un margine di circa 2,5 punti percentuali riuscendo a riconfermarsi nel ruolo di presidente della Polonia.

Di seguito, il dettaglio delle votazioni del primo e del secondo turno:

La mappa delle preferenze mostra che nelle grandi città (con un’economia di taglio finanziario-liberista) Trzaskowski ha ottenuto più consensi, mentre nei centri medio-piccoli (dove prevale un’economia più tradizionale e agricola) ha prevalso Duda.

Analizzando il voto per fascia d’età risulta che i giovani abbiano preferito il candidato europeista mentre il segmento più anziano della popolazione si è schierato dalla parte sovranista.

Tuttavia, quest’ultimo, è un dato che va preso con cautela: proprio il governo di PiS di cui Duda è un esponente, infatti, per evitare che i giovani polacchi se ne andassero all’estero con la conseguenza di doverli rimpiazzare sul mercato del lavoro con immigrati (in Polonia ci sono tra i due ed i tre milioni di ucraini), ha istituito per legge l’esenzione dal pagamento delle tasse per tutti i polacchi che guadagnano meno di 85.528 zloty all’anno (ovvero all’incirca 20.000 euro) e che hanno meno di 26 anni.

Leva invece determinante per il successo politico di Duda e del PiS è stata l’aver mantenuto le promesse elettorali: dai bonus di 500 zloty al mese per ogni figlio, alla riduzione dell’età pensionabile passando per la tredicesima mensilità per i pensionati.

La popolazione, vedendo mantenute le promesse elettorali, ha dato fiducia al governo a guida PiS per il secondo mandato consecutivo confermando una percentuale di consenso pari a circa il 60%.

Proprio la Polonia, inoltre, stando alle analisi di Bloomberg, Commissione Ue ed Unicredit, è stata il miglior Paese europeo per reazione alla crisi da coronavirus. L’Istituto bancario ha anche aggiunto che la situazione dei nuclei familiari polacchi prima della crisi era la migliore nella storia del Paese.

Altre confermano in merito al buon operato del governo polacco arrivano dal Ernst Hillebrand, politologo capo della Friedrich Erbert Foundation, e dal quotidiano tedesco “Die Welt”, i quali individuano in sovranità monetaria, alta domanda interna con bassa dipendenza dall’estero in ogni settore dell’economia ed un’immigrazione controllata le chiavi del successo.

Possibile scegliere latino e cultura antica nel nuovo anno scolastico polacco

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

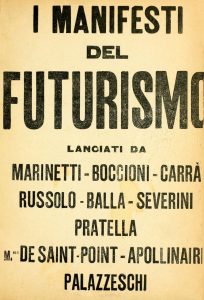

Marinetti ed il Futurismo: fra passato e presente

Con il Manifesto del 1909, pubblicato sul parigino Le Figaro, Filippo Tommaso Marinetti lanciava alla grande il suo movimento futurista, che nel 1912 si arricchiva del Manifesto tecnico della letteratura futurista, con il quale proclamava una radicale e polemica rivoluzione della lingua italiana, all’insegna del paroliberismo, per ottenere una nuova letteratura, liberata da tutte le regole, anche da quelle della grammatica, dell’ortografia e della punteggiatura: «La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno».

Una furia anti-passatista, quella di Marinetti, che, come voleva distrutti i musei, le biblioteche e le accademie, allo stesso modo puntava in letteratura alla rottura degli schemi metrici e strutturali, alle parolibere ed all’eliminazione della vecchia divisione fra prosa e poesia, per ottenere il continuum del poema in prosa. Scontrandosi ovviamente con chi invece della letteratura aveva ben altra idea, come il vate Gabriele D’Annunzio, con il quale i rapporti non possono che essere ambigui: in pubblico, pacche sulle spalle e, platealmente, D’Annunzio porterà un mazzo di rose rosse a Marinetti, ferito a una coscia da una granata austriaca, ma, come ben sottolinea Silverio Novelli: “Chi domina nell’orto delle lettere italiche ha parole di sprezzo verso i parvenu dell’anti-cultura. Ai propri amici, il vate D’Annunzio confida che Marinetti è «una nullità tonante», «un cretino fosforescente», meglio ancora: «un cretino con qualche lampo d’imbecillità». Marinetti ai suoi dice che D’Annunzio, «noioso e anacronistico», è la «Montecarlo di tutte le letterature». A ben vedere, l’irritazione di D’Annunzio, prima donna nella vita mondana e sostenitore del binomio arte-vita, è motivata, perché Marinetti è un agitatore artistico di grandi capacità, chiama luce su di sé, oscura gli altri. La raffica di manifesti teorici, le pubbliche serate di letture ed animazione (anche rissose), le prime opere dei futuristi (fondamentale la prima antologia, I poeti futuristi, del 1912) disordinano il paesaggio delle patrie lettere (e delle arti) e hanno notevole eco, raccogliendo adepti e simpatie in tutt’Europa, specialmente in Francia”.

Una furia anti-passatista, quella di Marinetti, che, come voleva distrutti i musei, le biblioteche e le accademie, allo stesso modo puntava in letteratura alla rottura degli schemi metrici e strutturali, alle parolibere ed all’eliminazione della vecchia divisione fra prosa e poesia, per ottenere il continuum del poema in prosa. Scontrandosi ovviamente con chi invece della letteratura aveva ben altra idea, come il vate Gabriele D’Annunzio, con il quale i rapporti non possono che essere ambigui: in pubblico, pacche sulle spalle e, platealmente, D’Annunzio porterà un mazzo di rose rosse a Marinetti, ferito a una coscia da una granata austriaca, ma, come ben sottolinea Silverio Novelli: “Chi domina nell’orto delle lettere italiche ha parole di sprezzo verso i parvenu dell’anti-cultura. Ai propri amici, il vate D’Annunzio confida che Marinetti è «una nullità tonante», «un cretino fosforescente», meglio ancora: «un cretino con qualche lampo d’imbecillità». Marinetti ai suoi dice che D’Annunzio, «noioso e anacronistico», è la «Montecarlo di tutte le letterature». A ben vedere, l’irritazione di D’Annunzio, prima donna nella vita mondana e sostenitore del binomio arte-vita, è motivata, perché Marinetti è un agitatore artistico di grandi capacità, chiama luce su di sé, oscura gli altri. La raffica di manifesti teorici, le pubbliche serate di letture ed animazione (anche rissose), le prime opere dei futuristi (fondamentale la prima antologia, I poeti futuristi, del 1912) disordinano il paesaggio delle patrie lettere (e delle arti) e hanno notevole eco, raccogliendo adepti e simpatie in tutt’Europa, specialmente in Francia”.

Ma alla fine, del Futurismo, che cos’è restato? Per Maria Luisa Altieri Biagi: «ha contribuito a snellire la nostra sintassi, a semplificare la nostra morfologia, a rinnovare, attraverso procedimenti analogici, il nostro lessico» e certamente di quell’esperienza molto c’è ancora nella nostra lingua, soprattutto nel campo pubblicitario e nel mondo dei fumetti, e, anche se Marcello Durante drastico ed ironico affermava che il Futurismo «non ha influenzato la lingua comune [ma] potrebbe essere […] l’idioma del Tremila», per Giuliana Rotondi è invece alla base della nostra comunicazione di massa.

Ma alla fine, del Futurismo, che cos’è restato? Per Maria Luisa Altieri Biagi: «ha contribuito a snellire la nostra sintassi, a semplificare la nostra morfologia, a rinnovare, attraverso procedimenti analogici, il nostro lessico» e certamente di quell’esperienza molto c’è ancora nella nostra lingua, soprattutto nel campo pubblicitario e nel mondo dei fumetti, e, anche se Marcello Durante drastico ed ironico affermava che il Futurismo «non ha influenzato la lingua comune [ma] potrebbe essere […] l’idioma del Tremila», per Giuliana Rotondi è invece alla base della nostra comunicazione di massa.

Certamente, però, come acutamente ha notato Pier Vincenzo Mengaldo: «l’unico seguace di Marinetti fu appunto Marinetti», e per Silverio Novelli il Futurismo fu: “traditore di sé stesso nella propria prassi”, perché “i diktat teorici marinettiani sono accolti solo in parte: sì al simultaneismo, sì all’assenza di punteggiatura, sì alla sintassi nominale, sì a certe analogie sorprendenti; no, viceversa, all’eliminazione degli aggettivi qualificativi, no alla scomparsa delle similitudini, introdotte perfino dal tradizionale come (in luogo dei sintetici doppi analogici, del tipo donna-golfo, donna-risacca), no alla scomparsa dell’io, no alla sostituzione del verso libero con le parole in libertà”. Insomma, anche nei migliori degli autori che si dichiararono futuristi, come Ardengo Soffici o Aldo Palazzeschi, “l’immaginazione si riprende certi fili che la teoria e la prassi marinettiana avevano reciso” ed una nuova grammatica unitaria il futurismo non la fonda.

Vicenza, perla neoclassica nel cuore del Veneto

“Venexiani gran signori, padovani gran dotori, visentini magna gati, veronesi tuti mati, trevisani pan e tripe, rovigoti baco e pipe. E Belun?Ti Belun, non ti vol nesun”.

Vicentini “magna gati”? Da dove nasce questo modo di dire che caratterizza i vicentini e che ha portato anche a rivisitare (probabilmente in maniera scherzosa, ma non senza le proteste degli animalisti) l’antichissima ricetta del “gato in tecia” (gatto in umido)?

L’origine del modo di dire resta incerta, ma viene comunemente fatta risalire al 1698, quando la città fu colpita da una pestilenza, debellata grazie all’aiuto di Venezia che inviò un esercito di gatti, liberando in tal modo Vicenza dall’invasione dei topi. Secondo la leggenda, i vicentini, stremati dalla peste, dalla fame e dalla carestia, non restituirono più gatti ai veneziani.

Un’altra ipotesi risale all’800 e tenderebbe a fornire una spiegazione di tipo fonetico. Infatti, nell’antico dialetto vicentino la frase “hai mangiato” si diceva “gatu magnà”. Infine è anche attestato, fin dal 1200, che i membri dell’antica famiglia vicentina dei Barbarano venivano soprannominati “Gati” o “Goti” (forse per l’origine barbara della stirpe).

Un’altra ipotesi risale all’800 e tenderebbe a fornire una spiegazione di tipo fonetico. Infatti, nell’antico dialetto vicentino la frase “hai mangiato” si diceva “gatu magnà”. Infine è anche attestato, fin dal 1200, che i membri dell’antica famiglia vicentina dei Barbarano venivano soprannominati “Gati” o “Goti” (forse per l’origine barbara della stirpe).

In ogni caso, Vicenza merita una visita non certo per assaggiare il gatto in umido (che ufficialmente non si trova nei menu dei ristoranti), ma per la bellezza, le armoniose proporzioni e l’aristocratica eleganza dei suoi monumenti. È una delle città italiane con la maggior concentrazione di monumenti in rapporto all’estensione e questo la rende una vera perla architettonica.

Vicenza è una cittadina di poco più di 100 mila abitanti situata tra Verona e Venezia, non troppo conosciuta, forse perché generalmente non viene inclusa nei classici itinerari turistici. Tuttavia, è indubbiamente una delle città più belle del Veneto e dell’Italia, da scoprire in ogni dettaglio, in ogni angolo, una città in cui l’architettura del centro storico si sposa magnificamente con la struttura urbanistica: palazzi signorili, ville, monumenti e chiese contribuiscono all’armonia e allo splendore di Vicenza. L’elegante aspetto neoclassico del centro della città si deve al genio di Andrea di Pietro della Gondola, detto il Palladio, architetto padovano, ma attivo principalmente a Vicenza, dove si era formato, grazie al sostegno del mecenate Gian Giorgio Trissino, ammirato in tutto il mondo, autore di capolavori assoluti che tutti ci invidiano e ci copiano.

Dal 1994 Vicenza è stata inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per le opere di Palladio e per la perfetta integrazione tra architettura e urbanistica e nel 1996 il riconoscimento è stato esteso anche alle 24 ville attribuite a Palladio, di cui 16 di trovano nel Vicentino e le altre in centri minori della campagna veneta.

Dal 1994 Vicenza è stata inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per le opere di Palladio e per la perfetta integrazione tra architettura e urbanistica e nel 1996 il riconoscimento è stato esteso anche alle 24 ville attribuite a Palladio, di cui 16 di trovano nel Vicentino e le altre in centri minori della campagna veneta.

La storia della città è molto antica: i primi insediamenti nell’area oggi occupata da Vicenza risalgono a VI sec. a.C.; in seguito, nel II secolo a.C. la popolazione entrò nell’orbita di Roma e si sono conservate fino a oggi delle testimonianze delle costruzioni di epoca romana: i resti del Teatro Berga, dell’acquedotto e del Foro, che si trova sotto Palazzo Trissino, ma soprattutto il Criptoportico, ben conservato, scoperto dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Dopo circa tre secoli di occupazione longobarda, nel 1414 Vicenza consegna le chiavi della città a Venezia ed entra a far parte della Repubblica Serenissima, a cui fu assoggettata fino alla fine del XVIII sec., assicurandosi in tal modo quattro secoli di pace e benessere che portarono la città al suo massimo splendore.

A partire dal 1540 Andrea Palladio, realizzando commissioni di privati cittadini, ma anche di istituzioni pubbliche, rivoluzionò completamente l’aspetto della città, lasciando in eredità ai vicentini, oltre alle magnifiche ville, capolavori come la Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati, Palazzo Barbaran da Porto e il Teatro Olimpico, ultima opera dell’architetto ed espressione massima del suo genio artistico. Lo storico dell’arte francese Louis Courajod, fondatore dell’École du Louvre, definì Vicenza “un luogo benedetto dal cielo, uno di quei nidi preparati dalla natura per la nascita dell’arte italiana, la quale, al principio della Rinascenza, non mancò di fiorirvi”.

Ma sono forse le parole di Goethe, nel suo Viaggio in Italia, che più di tutte le altre esprimono il fascino che le opere di Palladio hanno conferito alla città: “Sono giunto da poche ore, ma ho già fatto una scorsa per la città e ho visto il Teatro Olimpico e gli edifici del Palladio… Soltanto avendo innanzi agli occhi questi monumenti se ne può comprendere il grande valore. Con la loro mole e con la loro imponenza essi devono, per dir così, riempire gli occhi, mentre con la bella armonia delle loro dimensioni, non solo nel disegno astratto, ma in tutto l’insieme della prospettiva, sia per quello che sporge, che per quello che rientra, appagano lo spirito. E questo è proprio, secondo me, il caso del Palladio: un uomo straordinario, e per quello che ha sentito in sé, e per quello che ha saputo esprimere fuori da sé”.

Ma sono forse le parole di Goethe, nel suo Viaggio in Italia, che più di tutte le altre esprimono il fascino che le opere di Palladio hanno conferito alla città: “Sono giunto da poche ore, ma ho già fatto una scorsa per la città e ho visto il Teatro Olimpico e gli edifici del Palladio… Soltanto avendo innanzi agli occhi questi monumenti se ne può comprendere il grande valore. Con la loro mole e con la loro imponenza essi devono, per dir così, riempire gli occhi, mentre con la bella armonia delle loro dimensioni, non solo nel disegno astratto, ma in tutto l’insieme della prospettiva, sia per quello che sporge, che per quello che rientra, appagano lo spirito. E questo è proprio, secondo me, il caso del Palladio: un uomo straordinario, e per quello che ha sentito in sé, e per quello che ha saputo esprimere fuori da sé”.

“Non è possibile descrivere l’impressione che fa la basilica di Palladio...”, affermò Goethe dopo aver ammirato il monumento più noto della città, affacciato su piazza dei Signori, la piazza centrale. La Basilica Palladiana non è, come potrebbe far pensare erroneamente il nome, una chiesa, ma ha per nucleo l’antico Palazzo della Ragione, d’età gotica, e per rivestimento le logge realizzate da Andrea Palladio a partire dal 1546. Al pianoterra si trovano ancora oggi i negozi d’oreficeria che tengono viva la storica vocazione commerciale del luogo, esercizi commerciali e alcuni spazi recentemente destinati a esposizione. Una passeggiata per le vie del centro ci porta a scoprire gioielli come Palazzo Barbaran da Porto, oggi sede del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, progettato nel 1569, in stile manierista, tipico della maturità di Palladio, con una facciata decorata a festoni, Palazzo Valmarana, una delle più straordinarie realizzazioni dell’architetto per l’ordine gigante della facciata, il monumentale Arco delle Scalette, un arco celebrativo situato ai margini del centro storico, che segna l’inizio di uno dei percorsi di salita (192 gradini) al Santuario di Monte Berico, Palazzo Chiericati, oggi sede della Pinacoteca Civica, venne progettato per il conte Girolamo Chiericati che, ricevuti in eredità due palazzetti fatiscenti che si affacciavano sull’allora Piazza dell’Isola, affidò al giovane Palladio il compito di creare un edificio decoroso ed elegante, che fungesse da sontuoso biglietto da visita per coloro che arrivavano al porto. Infatti, quella che oggi si chiama Piazza Matteotti, anticamente era la Piazza dell’Isola, dove si trovava il porto fluviale di Vicenza e dove si teneva il mercato del legname e del bestiame, chiamata così perché circondata su due lati dai fiumi Retrone e Bacchiglione.

Dalla parte opposta della strada si trova il Teatro Olimpico, capolavoro che il genio di Palladio concepì nel 1580, anno della sua morte. Di chiara ispirazione classica, è il più antico teatro coperto in muratura del mondo e gli interni sfarzosi vennero realizzati in legno, stucco e gesso. Il teatro è visitabile regolarmente e vi vengono organizzati anche spettacoli e concerti, in un’atmosfera estremamente suggestiva.

Dalla parte opposta della strada si trova il Teatro Olimpico, capolavoro che il genio di Palladio concepì nel 1580, anno della sua morte. Di chiara ispirazione classica, è il più antico teatro coperto in muratura del mondo e gli interni sfarzosi vennero realizzati in legno, stucco e gesso. Il teatro è visitabile regolarmente e vi vengono organizzati anche spettacoli e concerti, in un’atmosfera estremamente suggestiva.

Una curiosità, che pochi conoscono, è legata al vicentino Luigi Da Porto, che riposa nella Chiesa di Santa Corona, scrittore e storiografo, autore della novella Historia nuovamente ritrovata di due nobili amanti, in cui viene raccontata la storia d’amore tormentata di Romeus e Giulietta e a cui Shakespeare si sarebbe ispirato per il suo celebre dramma. Nella provincia di Vicenza c’è una località che si chiama Montecchio, in cui si trovano due castelli – oggi chiamati Castelli di Giulietta e Romeo – che probabilmente ispirarono Da Porto per la sua novella.

Oltre ai numerosi palazzi privati, Palladio progettò numerose ville per l’aristocrazia locale, rivoluzionando, in un certo senso, il classico concetto di villa. Erano, infatti, non solo magnifici edifici signorili, ma dei veri e propri ambienti di lavoro, in cui l’eleganza doveva coniugarsi alla funzionalità.

foto: Serafina Santoliquido

Italia-Polonia: ambasciata a Roma promuove webinar su approccio Ue all’intelligenza artificiale

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Petto di pollo arrostito agli agrumi

Ingredienti:

- 300 g di petto di pollo

- ½ bicchiere di vino bianco

- ¼ limone

- 1 arancia

- 1 cucchiaio di miele

- rosmarino (1 rametto)

- 4 foglie di salvia

- sale qb.

- 1 pizzico pepe

- olio evo qb.

- lardo (1 cucchiaio raso)

Per la salsa:

- 1 noce di burro

- 1 cucchiaio di farina 00

Cottura in padella:

Marinate il petto di pollo con il vino, il succo limone, l’arancia, il miele, il rosmarino e la salvia, per 2 ore. Prendete un sacchetto da forno e inserire il pollo, la marinatura, li cucchiaio di lardo e il sale, chiudete ermeticamente facendo fuoriuscire più aria possibile dal sacchetto. Prendete un pentolino che possa contenere il sacchetto con il petto di pollo, riempite di acqua e ponete sul fuoco. Appena sarà arrivata ad ebollizione abbassate al minimo il fuoco, la temperatura dovrebbe essere intorno ai 70°, se avete un termometro misuratela, se non lo avete, controllate che dall’acqua emergano solo 1-2 bollicine ogni tanto, cuocete per 2 ore. Terminata la cottura estraete il petto di pollo, copritelo, mettetelo da parte e filtrate la marinatura.

Prendete un pentolino e fate sciogliere il burro e di seguito unite la farina (roux), una volta ben amalgamati il burro e la farina unite la marinatura filtrata. Cuocete a fuoco lento per 5 minuti, facendo attenzione a non fare grumi. Addensate fino ad ottenere una crema vellutata.

Prendete il petto di pollo e pennellatelo con la salsa precedentemente preparata, anche più volte. Prendete un pentolino e versate abbondante olio, portate a temperatura di frittura circa 160° (potete controllare la temperatura versando qualche goccia di salsa nell’olio). Prendete il petto di pollo nel pentolino e rosolatelo su tutti i lati, dovrebbe prendere un bel colore dorato. Pepate leggermente e servite caldo poggiato sulla salsa. Il risultato di questa cottura sarà un petto di pollo morbido, succoso e saporito.

Buon appetito!

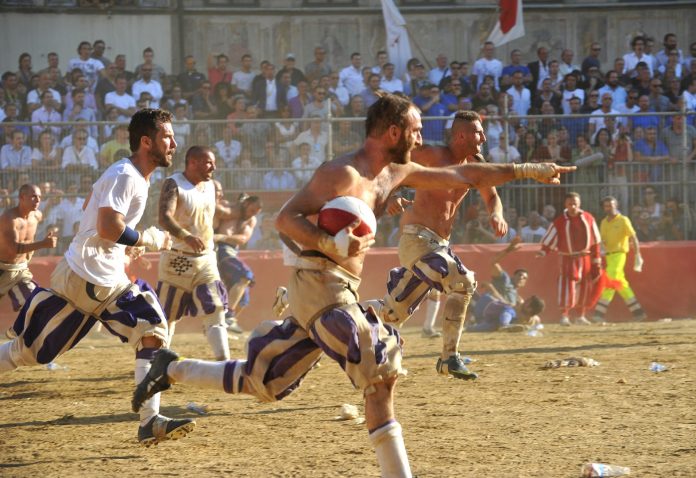

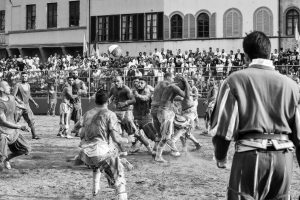

Calcio Storico Fiorentino

Firenze è una città eccezionale. Non solo per la quantità di opere d’arte, cultura, cibo e paesaggi. Ha anche qualcos’altro di unico: il calcio storico fiorentino conosciuto anche come calcio in costume o calcio in livrea.

Si dice che il calcio fiorentino è lo sport più brutale al mondo. Ma questione fisica a parte queste partite sono un concentrato di folklore, spettacolo e amore per la tradizione. Le origini di questa disciplina derivano dall’antico gioco Romano ‘Harpastum’ che significa strappare a forza, ovvero quello che serve per prendere la palla all’avversario.

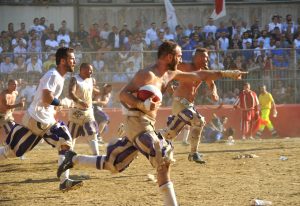

Ogni anno, all’inizio di giugno, si giocano tre partite. La finale si disputa il 24 giugno, nel giorno di San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Tutte le partite si giocano in Piazza Santa Croce in un campo di sabbia, uno stadio costruito per l’occasione. Si sfidano quattro squadre che rappresentano quattro quartieri di Firenze: i Bianchi di Santo Spirito, gli Azzurri di Santa Croce, i Verdi di San Giovanni e i Rossi di Santa Maria Novella. Durante la partita che dura 50 minuti può succedere di tutto. Due squadre, con 27 ‘guerrieri’ ciascuna, si confrontano a mani nude in una battaglia per la vittoria che mescola calcio, rugby, lotta e arti marziali. La squadra che vince riceve in premio una vitella chianina.

Ogni anno, all’inizio di giugno, si giocano tre partite. La finale si disputa il 24 giugno, nel giorno di San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Tutte le partite si giocano in Piazza Santa Croce in un campo di sabbia, uno stadio costruito per l’occasione. Si sfidano quattro squadre che rappresentano quattro quartieri di Firenze: i Bianchi di Santo Spirito, gli Azzurri di Santa Croce, i Verdi di San Giovanni e i Rossi di Santa Maria Novella. Durante la partita che dura 50 minuti può succedere di tutto. Due squadre, con 27 ‘guerrieri’ ciascuna, si confrontano a mani nude in una battaglia per la vittoria che mescola calcio, rugby, lotta e arti marziali. La squadra che vince riceve in premio una vitella chianina.

L’evento si apre con la parata composta da circa 500 rievocatori storici, musicisti e giocatori che, tra due ali di folla e accompagnati da musiche d’epoca, attraversa la città da Piazza Santa Maria Novella a Piazza Santa Croce. Il Corteo Storico è composto da rievocatori che impersonano ruoli precisi tra cui:

-

Ufficiale Comandante di Reggimento. A lui è affidata la responsabilità di far rispettare le regole delle sfide;

Ufficiale Comandante di Reggimento. A lui è affidata la responsabilità di far rispettare le regole delle sfide; - Capitano di Guardia del Contado e del Distretto. È il responsabile della parata, della sua organizzazione e dello svolgersi delle manifestazioni. Ordina il ‘saluto alla voce’ secondo l’etichetta militare del XVI secolo che rende suggestivo il momento della presentazione del corteo alle autorità;

- Paggetto con il ‘palio’ destinato alla squadra vincente;

- Gruppo dei Bandierai: portano le insegne principali della Repubblica Fiorentina;

- Pallaio: porta i palloni del colore delle due squadre. Dà inizio alle ostilità lanciando in aria il pallone al centro del campo;

- Giudice Commissario: convalida i punteggi delle squadre durante la partita e rileva le irregolarità. Dà il segnale alle colubrine di sparare i colpi quando viene segnata una caccia;

- Giudici di Campo (8, 2 per quartiere). Hanno il compito di controllare le linee e segnalano all’arbitro ogni uscita del pallone;

- Capitano Generale delle Artiglierie: comanda tutte le artiglierie della parata.

Il regolamento di questo sport è stato scritto, in fiorentino, nel 1580 da Giovanni de’ Bardi e comprende 33 articoli, fra cui:

Art.1 Teatro del Calcio sia la Piazza di S.Croce;

Art.6. Nel Calcio diviso, il numero de’ Giuocatori sia di 27 per parte, da distribuirsi in 5 Sconciatori, 7 Datori quattro Innanzi e tre Addietro;

Art.15. Al primo tocco della Tromba, che faran sonare i Giudici si ritirino tutte le genti di servizio, lasciando libero il campo;

Art.16. Al secondo, vadano i giuocatori a pigliare i lor posti;

Art.17. Al terzo, il pallaio vestito d’ambedue i colori, dalla banda del muro ricontro al segno di Marmo, giustamente batta la palla.

Per capire meglio questa pratica antica ho incontrato un ex-giocatore, Emanuele Nannucci, rappresentante dei Verdi dal 1987. Ha concluso la carriera di giocatore di calcio fiorentino nel 2016, ed ora è maestro di boxe e cross fit nella palestra fiorentina Time Out. Nannucci è una specie di gladiatore con cui ho avuto la fortuna di allenarmi.

Cos’è il calcio storico fiorentino?

Cos’è il calcio storico fiorentino?

È una manifestazione folkloristica stupenda. Molto sentita a Firenze. Molto violenta. Si tramanda un rituale, una storia antichissima. Il calcio in costume è nato nel 1530. La storia narra che in una Firenze assediata dalle truppe francesi di Carlo V, mentre queste bombardavano le mura di Firenze, i fiorentini si misero a giocare una partita di calcio! I costumi storici si rifanno a quel periodo glorioso e da allora ogni anno si giocano queste partite.

Le regole?

Non ci sono regole. Però comunque ci si deve comportare con onore. Per esempio non tiro una pedata a uno che è a terra. Bisogna sapersi comportare bene senza le regole, è importante il rispetto e il fair play. La persona che ha dei principi di comportamento non ha bisogno di regole scritte. Se io voglio picchiare qualcuno gli vado davanti e mi metto in guardia facendogli capire le mie intenzioni. Purtroppo non tutti si comportano con rispetto e c’è chi colpisce alle spalle. In questo caso l’arbitro li butta fuori, ma c’è rischio di farsi male veramente. Si deve ricordare che non ci sono sostituzioni. Quando qualcuno si fa male, viene portano fuori dal campo e la squadra resta senza un giocatore.

Non ci sono regole. Però comunque ci si deve comportare con onore. Per esempio non tiro una pedata a uno che è a terra. Bisogna sapersi comportare bene senza le regole, è importante il rispetto e il fair play. La persona che ha dei principi di comportamento non ha bisogno di regole scritte. Se io voglio picchiare qualcuno gli vado davanti e mi metto in guardia facendogli capire le mie intenzioni. Purtroppo non tutti si comportano con rispetto e c’è chi colpisce alle spalle. In questo caso l’arbitro li butta fuori, ma c’è rischio di farsi male veramente. Si deve ricordare che non ci sono sostituzioni. Quando qualcuno si fa male, viene portano fuori dal campo e la squadra resta senza un giocatore.

Come si forma una squadra?

Il calcio fiorentino è uno sport che riunisce aspetti del rugby, calcio, football americano, boxe e lotta. Gli allenamenti sono importanti così come la preparazione atletica: ogni quartiere presenta 50 o 60 atleti, ma solo 27 sono scelti a rappresentare la propria squadra. Un giocatore quando entra a far parte di una squadra diventa immediatamente un personaggio noto e rispettato a Firenze. Questo è lo stimolo più grande per chi gioca. Ma far parte di questo sport significa grande sacrificio e duro lavoro per tenersi in forma. I criteri di scelta dei giocatori sono molto precisi. Ogni squadra ha 27 giocatori divisi in due gruppi: Datori Innanzi e Datoni Indietro.

Il calcio fiorentino è uno sport che riunisce aspetti del rugby, calcio, football americano, boxe e lotta. Gli allenamenti sono importanti così come la preparazione atletica: ogni quartiere presenta 50 o 60 atleti, ma solo 27 sono scelti a rappresentare la propria squadra. Un giocatore quando entra a far parte di una squadra diventa immediatamente un personaggio noto e rispettato a Firenze. Questo è lo stimolo più grande per chi gioca. Ma far parte di questo sport significa grande sacrificio e duro lavoro per tenersi in forma. I criteri di scelta dei giocatori sono molto precisi. Ogni squadra ha 27 giocatori divisi in due gruppi: Datori Innanzi e Datoni Indietro.

Datori Innanzi sono:

- Innanzi (6 giocatori) – sono i giocatori che stanno in prima linea sui lati del campo;

- Mediana (4 giocatori) – prima linea che sta in mezzo al campo;

- Saltatori (2 giocatori) – la seconda linea, quelli che cercano di riprendere la palla dopo la rimessa in gioco;

Datoni Indietro sono:

- Sconciatori (4 giocatori) – bloccano e spingono gli avversari;

- Portatori palla (3 giocatori) – più leggeri e veloci;

- Terzini (5 giocatori) – stanno in difesa;

- Portieri (3 giocatori) – l’ultima linea

Il regolamento dice che in campo vanno 27 persone, tra questi c’è la possibilità di inserire 3 non fiorentini. E noi abbiamo nella nostra squadra 2 polacchi, atleti di Mixed Martial Arts di Danzica: Michał Wlazło e Andrzej Kulik.

Puoi dirmi di più sulla preparazione atletica?

È migliorata rispetto ad una volta. Ora ogni squadra ha un preparatore atletico. Il problema è che non ci sono fondi per avere l’attrezzatura adeguata per allenare 60 persone. Molto allenamento viene fatto un po’ alla vecchia maniera, con tanta corsa, scatti e allunghi ripetuti per aumentare la capacità respiratoria. E poi circuiti a corpo libero: burpees, squats, flessioni, addominali. Quindi l’allenamento non è male, ma per chi se intende di preparazione atletica, c’è ancora tanto da migliorare. Ogni squadra ha il suo campo di allenamento, ogni squadra allestisce una palestra dove prepararsi durante l’inverno attraverso sessioni di lotta, pugilato e allenamenti funzionali.

Quando comincia l’allenamento?

Si inizia a settembre per arrivare pronti a giugno. A gennaio iniziano gli allenamenti in gruppo, una volta a settimana. Si fa anche qualche cena insieme per conoscersi meglio. A Pasqua c’è il sorteggio. E subito dopo: 3 allenamenti a settimana fino alla partita. Nel frattempo l’attesa cresce a Firenze. C’è tanta pressione e si discute su chi deve giocare e chi no. Poi, quando finiscono le partite, siamo di nuovo tutti amici.

Si inizia a settembre per arrivare pronti a giugno. A gennaio iniziano gli allenamenti in gruppo, una volta a settimana. Si fa anche qualche cena insieme per conoscersi meglio. A Pasqua c’è il sorteggio. E subito dopo: 3 allenamenti a settimana fino alla partita. Nel frattempo l’attesa cresce a Firenze. C’è tanta pressione e si discute su chi deve giocare e chi no. Poi, quando finiscono le partite, siamo di nuovo tutti amici.

Avete strategie particolari?

Diciamo che ci sono piccoli accorgimenti tattici ma non esiste una vera e propria strategia di gioco. L’unica tattica realizzabile è quella di proteggere il portatore di palla. Il portatore di palla attorniato da 2-3 persone che “vanno a morire”, cioè si immolano contro gli avversari per fargli spazio.

Paura?

Si, la paura c’è sempre. La paura è dentro di noi ma il calcio fiorentino mi ha insegnato a gestirla, non ci si fa mai l’abitudine. Ogni partita è un’esperienza diversa e può succedere di tutto. Pugni a mani nude, contusioni e fratture. Quando entri in campo sai che per 50 minuti sarà una guerra senza regole. In questo momento devi smettere di pensare e iniziare a reagire. Io giocavo perché volevo vincere, anche con paura, ma andavo sempre avanti.

Si, la paura c’è sempre. La paura è dentro di noi ma il calcio fiorentino mi ha insegnato a gestirla, non ci si fa mai l’abitudine. Ogni partita è un’esperienza diversa e può succedere di tutto. Pugni a mani nude, contusioni e fratture. Quando entri in campo sai che per 50 minuti sarà una guerra senza regole. In questo momento devi smettere di pensare e iniziare a reagire. Io giocavo perché volevo vincere, anche con paura, ma andavo sempre avanti.

C’è qualche ricaduta positiva ad esser giocatore di calcio fiorentino?

Si guadagna solo in immagine, in onore, perché un giocatore a Firenze è un dio. Tutta la città per un anno si prepara a questo evento. Il calcio fiorentino impone un sacrificio mentale e fisico enorme, ma è molto gratificante. Brutalità a parte, essere giocatore ti dà soddisfazione e orgoglio perché devi vincere la tua paura e le tue debolezze.

Vorrei ringraziare Emanuele Nannucci per l’intervista, Michele Virgillo per le foto e i nostri rappresentanti polacchi Michał Wlazło e Andrzej Kulik per la collaborazione.

Vorrei ringraziare Emanuele Nannucci per l’intervista, Michele Virgillo per le foto e i nostri rappresentanti polacchi Michał Wlazło e Andrzej Kulik per la collaborazione.

foto: Michele Virgillo

I vini sommersi

Lo spunto di conservare il vino sott’acqua è probabilmente stato dato dal ritrovamento di un relitto al largo del Mar Baltico nel 2010 a una profondità di 55 metri.

Si trattava di 168 bottiglie di champagne che si trovavano sott’acqua dal 1832 ritrovate dopo un naufragio avvenuto al largo della costa finlandese e pare che la nave fosse in viaggio verso la Russia. Il prodotto, dopo 170 lunghi anni, risultava ancora bevibile e aveva conservato molte delle caratteristiche che aveva in origine. Le tipologie di champagne ritrovate sono Veuve Clicquot Ponsardin, Heidsieck e Juglar, e sono state analizzate da tecnici esperti internazionali guidati da un professore dell’Università di Reims, nel cuore della regione di Champagne.

Questi champagne sono più dolci rispetto a quelli che conosciamo, con una quantità di zucchero pari a 150 grammi per litro rispetto ai 50 grammi per litro di oggi. Le analisi condotte su queste bottiglie hanno permesso ai ricercatori di scoprire che i livelli di alcol erano tra il 9% e il 10%, rispetto a circa il 12,5% odierni. Questo, secondo gli esperti, è dovuto alla tendenza di iniziare la fermentazione primaria entro l’anno, quindi in condizioni più fresche, nonché il probabile utilizzo di lievito madre, che potrebbe essere stato meno efficiente di quello di oggi nel convertire gli zuccheri naturali dell’uva in alcol. I ricercatori trovarono inoltre alti livelli di rame e ferro, probabilmente dovuti all’impiego di solfato di rame nel vigneto per la protezione contro le malattie e di chiodi di ferro nelle botti.

L’analisi più attesa era ovviamente quella del gusto. La maggior parte dello Champagne aveva perso le sue caratteristiche dovute al perlage e alla frizzantezza ma i degustatori notarono che comunque persisteva un leggero formicolio in bocca e il prezioso liquido all’assaggio aveva un intenso profumo, con note di uva, idromele, frutti bianchi, tabacco e rovere.

Da quel momento diversi produttori e case spumantistiche decisero di sperimentare l’affinamento di alcuni loro prodotti sott’acqua, stante delle particolari condizioni che permettono di raggiungere interessanti e persistenti livelli qualitativi. I vantaggi della conservazione sub-marina sarebbero l’assenza di luce, la temperatura fresca e costante e l’alta pressione che faciliterebbe lo sviluppo di un perlage particolarmente fine.

In tale percorso l’Italia è all’avanguardia, anche grazie alle sue coste così differenti e così particolari nelle condizioni che presentano lungo tutta la penisola; la Tenuta del Paguro di Brisighella invecchia Merlot, Albana, Cabernet e Sangiovese nel relitto di una piattaforma petrolifera al largo di Ravenna; salendo più a nord il vino rosso di Ornella Molon “Traverso” viene affinato in barrique per sei mesi nella Laguna di Caorle; molto azzeccato è il Vermentino sardo invecchiato nell’area marina protetta di Capo Caccia, vicino Alghero. C’è anche poi chi decide di distinguersi dalla massa ed invecchiare il suo prodotto in acqua dolce, nel lago di Iseo, come fa Alessandro Belingheri.

Un leader degli “Under Sea Wines” viene prodotto in Liguria dalla Bisson che, nella zona di Chiavari, produce lo spumante “Abissi”. L’estratto dell’uva è chiuso per un anno in gabbioni di ferro appoggiati sui fondali a circa duecento metri da riva nei pressi della Baia del Silenzio, a Sestri Levante. Il risultato è sempre unico e la “realizzazione” di questo spumante è ormai una consuetudine.

La maturazione avviene a sessanta metri di profondità, in condizioni di temperatura, di luce e di pressione costanti, cioè nel modo migliore per valorizzare le caratteristiche del classico spumante. Ogni bottiglia di vino sotto al mare assume peculiarità uniche. Veri e propri pezzi da collezione.

Mostra del Museo del Ghetto di Varsavia in Piazza Grzybowski e online

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl