Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Marchi polacchi registrati da cinesi

Amore al gusto di pasta

L’articolo è stato pubblicato sul numero 79 della Gazzetta Italia (febbraio-marzo 2020)

Questo testo è una descrizione soggettiva di osservazioni, un elenco di esperienze, sensazioni e immagini memorizzati. L’essenza di ciò che ho da dire sull’Italia, la sua cultura e la sua gente. Una specie di foglio di diario che strappo per condividere con voi.

L’amore può nascere ovunque, inaspettatamente, per impulso. Ricordo il mio amore a prima vista, il mio amore per l’Italia e ci rimango fedele. Giugno 2016, il mio primo viaggio in Italia. Il progetto mensile SVE in Puglia, incantevoli dintorni di Bari. Ricordo ancora la brezza calda quando sono scesa dall’aereo. Penso che sia stato allora che ho capito quanto sia relativo il tempo. Da un lato è stato un mese ricco di esperienze. Dall’altro è passato così in fretta che ho iniziato subito a pensare di tornare in Italia. È stato durante questo mese che ho cambiato i miei piani e ho deciso di studiare l’italiano. È iniziato così, non ci è voluto molto. Ho iniziato a studiare appassionatamente la lingua e la cultura italiana, conoscere e capire le persone. Più ho capito, più volevo sapere, più mi sono innamorata.

Il mio carnevale è durato un anno

Nel frattempo ho visitato molte città. Roma eterna, i sapori di Napoli e poi la più esclusiva Milano. Ma per gli studi all’estero ho scelto Venezia. Quando ho scoperto questa città unica, ho riscoperto me stessa. Non dimenticherò mai quanto mi sono sentita coccolata dalla città fin dal primo giorno. Un giorno in cui sono andata ad accrescere la percentuale di persone che si perdono a Venezia. Tuttavia vale la pena perdersi qui perché a Venezia tutto ha un fascino unico. Strade strette tra antichi palazzi, dove si percepisce il segno della storia. Il suono rilassante delle gondole ormeggiate che colpiscono la superficie dell’acqua. Un caffè nel caffè Caffè Florian con vista sulla basilica. Le vicine isole di Murano e Burano. Il Festival del Cinema. Il tragitto con la linea 1 per vedere la bellezza del Canal Grande. Un percorso così pittoresco che non si può dimenticare. E di notte le sensazioni sono completamente diverse. A Venezia devi vedere sia i luoghi più affollati, conosciuti dai turisti sia lasciarti guidare lontano dal centro ed ascoltare il ritmo della città. Doverosamente cito anche il carnevale veneziano, perché Piazza San Marco è la sala da ballo più bella. Volti mascherati, costumi colorati. Indubbiamente, è un’esperienza straordinaria, emozionante. Per me, tuttavia, il carnevale non è iniziato a febbraio e non si è concluso dopo alcuni giorni. Il mio momento speciale a Venezia, colorato ed unico, è durato un anno. Il più bello che avrei potuto sognare.

La Trinacria mi sorride

Innamorata di Venezia, sono andata in Sicilia. Spettacolare. Calda. Incantevole. Oserei dire che ora è un po’ mia. Mia perché mi sento molto vicina a questo posto. Il sentimento per la Serenissima rimarrà per sempre, però la Sicilia! Mi ha rubato il cuore senza dubbio. Storia ricca, carattere originale, cibo delizioso, panorami così belli che a volte penso di avere un vocabolario troppo scarso per descriverli. E non intendo raccontarli in dialetto. È semplicemente una lingua straniera per me. Tornando all’argomento, ciò che secondo me crea il clima e determina il desiderio di tornare sono le persone. Rumorosi, sorridenti, si godono la vita e la sicilianità. È contagioso. Questo è uno dei tanti motivi per cui mi piace tornare in Sicilia. Tutto è caldo, adorabile, gustoso e dolcemente pigro. Ci sono ancora diverse regioni d’Italia che mi mancano da vedere. Una mancanza che colmerò rapidamente, ma il Veneto e la Sicilia, grazie alle varie esperienze, hanno trovato un posto unico nel mio cuore.

Innamorata di Venezia, sono andata in Sicilia. Spettacolare. Calda. Incantevole. Oserei dire che ora è un po’ mia. Mia perché mi sento molto vicina a questo posto. Il sentimento per la Serenissima rimarrà per sempre, però la Sicilia! Mi ha rubato il cuore senza dubbio. Storia ricca, carattere originale, cibo delizioso, panorami così belli che a volte penso di avere un vocabolario troppo scarso per descriverli. E non intendo raccontarli in dialetto. È semplicemente una lingua straniera per me. Tornando all’argomento, ciò che secondo me crea il clima e determina il desiderio di tornare sono le persone. Rumorosi, sorridenti, si godono la vita e la sicilianità. È contagioso. Questo è uno dei tanti motivi per cui mi piace tornare in Sicilia. Tutto è caldo, adorabile, gustoso e dolcemente pigro. Ci sono ancora diverse regioni d’Italia che mi mancano da vedere. Una mancanza che colmerò rapidamente, ma il Veneto e la Sicilia, grazie alle varie esperienze, hanno trovato un posto unico nel mio cuore.

Il caffè ha un sapore diverso

Ho speso la maggior parte dei soldi per gustare i sapori unici dei gelati. Sono irresistibili. Sono stata affascinata dalla cultura alimentare italiana. Un’aura magica accompagna il cibo. Mi piace immergermi in esso, sentire che la cena con gli amici si sta avvicinando. Non importa se a casa o in città, l’importante è stare insieme. Nell’aria si sente l’odore dei piatti, puoi sentire le risate degli amici, il suono dei tavoli apparecchiati. Ogni giorno la stessa melodia: il ritmo italiano della giornata. Felice, familiare, amichevole. Il numero di persone aumenta ogni ora e il gusto è ancora più intenso. Dopo questo un caffè forte. E in Italia il caffè ha un sapore diverso.

L’Italia può sicuramente essere amata per la cucina a base di prodotti unici e architetture mozzafiato. Puoi ammirare la bellezza e la diversità del paesaggio, della letteratura e del linguaggio melodico. Nessun altro paese ha un’influenza così forte su tutti i sensi allo stesso tempo. Tuttavia, qualcosa che mi affascina di più e che suscita infinito affetto sono le persone. Tutti sorridono, il venditore ti chiede come stai, il cameriere ti augura una buona giornata, il vicino ti invita a cena. Vestiti alla moda, sorridenti, esplosivi, fiduciosi, attaccati alla famiglia e al loro luogo di origine. E quei gesti! Gli italiani usano il linguaggio del corpo alla perfezione. Qui tutto è vibrante di vita e nessuno ha fretta (a parte i milanesi). Insomma qui non manca nulla.

Uomo civilizzato

Sono tornata in Polonia per un po’, ma non c’è giorno in cui non torno a pensare alla dolce vita. Le tradizioni e il carattere degli italiani sono sia un grande fascino che una forza dispotica a cui cedo sempre. L’Italia per me rimane sempre la stessa, invariata, bella, ma comunque così diversa. Questo è ciò che è più bello nei ritorni. L’Italia mi affascina, mi coccola, a volte mi intimidisce. E anche se viaggio molto, non solo in Italia, torno all’inizio, la fedeltà è importante nell’amore. Rimarrò fedele all’Italia per sempre. Ecco perché da sola mi sono ribattezzata “fake italiana”. La canzone di Toto Cutugno “L’italiano vero” la posso solo canticchiare. Qui, però, trovo conforto nell’aforisma di Henryk Sienkiewicz: “Ogni uomo civilizzato ha due patrie: la sua e l’Italia”. Ed io, come devota amante di letteratura, mi attengo molto a questo.

Sono tornata in Polonia per un po’, ma non c’è giorno in cui non torno a pensare alla dolce vita. Le tradizioni e il carattere degli italiani sono sia un grande fascino che una forza dispotica a cui cedo sempre. L’Italia per me rimane sempre la stessa, invariata, bella, ma comunque così diversa. Questo è ciò che è più bello nei ritorni. L’Italia mi affascina, mi coccola, a volte mi intimidisce. E anche se viaggio molto, non solo in Italia, torno all’inizio, la fedeltà è importante nell’amore. Rimarrò fedele all’Italia per sempre. Ecco perché da sola mi sono ribattezzata “fake italiana”. La canzone di Toto Cutugno “L’italiano vero” la posso solo canticchiare. Qui, però, trovo conforto nell’aforisma di Henryk Sienkiewicz: “Ogni uomo civilizzato ha due patrie: la sua e l’Italia”. Ed io, come devota amante di letteratura, mi attengo molto a questo.

foto: Justyna Czerwonka

70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Polonia e Mongolia

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Carciofo o girasole? Meglio ancora topinambur!

L’articolo è stato pubblicato sul numero 79 della Gazzetta Italia (febbraio-marzo 2020)

Rapa tedesca, carciofo di Gerusalemme, girasole del Canada, o più semplicemente Topinambur! Quanti nomi per un ortaggio così semplice, eppure così versatile in cucina!

Il suo nome scientifico è Helianthus Tuberosus. Il nome generico (Helianthus) deriva da due parole greche: ‟helios” (sole) e ‟anthos” (fiore) in riferimento alla tendenza di alcune piante di questo genere a girare sempre il capolino verso il sole, comportamento noto come eliotropismo. Il nome specifico (tuberosus) indica una pianta perenne, il cui organo di sopravvivenza è un tubero, da un anno a quello successivo.

Originario del Nord America, la coltivazione si è poi estesa a tutto il continente. La pianta era inizialmente apprezzata dagli europei esclusivamente per il suo utilizzo ornamentale, per via dei suoi fiori gialli simili a girasoli. L’uso alimentare venne scoperto solo all’inizio del XVI secolo dal francese Samuel Champlain, il quale assaggiò il tubero dalle popolazioni native e rimase affascinato dal suo sapore che ricordava quello del carciofo.

Pochi anni dopo il topinambur arrivò sui mercati francesi, e divenne presto un cibo molto comune per il popolo, specialmente per le classi meno abbienti che potevano contare su un prodotto di facile coltivazione e reperimento, grazie alla caratteristica infestante della pianta.

Pochi anni dopo il topinambur arrivò sui mercati francesi, e divenne presto un cibo molto comune per il popolo, specialmente per le classi meno abbienti che potevano contare su un prodotto di facile coltivazione e reperimento, grazie alla caratteristica infestante della pianta.

Caduto nel dimenticatoio per decenni, il suo ritorno sulle nostre tavole è più che meritato, perché questo tubero garantisce numerosi benefici dal punto di vista culinario e nutrizionale.

Innanzitutto, abbassa il colesterolo. Grazie all’inulina, un tipo di fibra che è in grado di ridurre l’assorbimento intestinale del colesterolo cattivo (LDL) e degli zuccheri. È quindi utile sia per prevenire le malattie cardiovascolari, sia per chi soffre di glicemia alta o di diabete.

Sempre grazie all’inulina, questo tubero regala un senso di sazietà che si prolunga nel tempo. Un alleato indispensabile durante le diete dimagranti e per il controllo del peso. In particolare, se associato a molta acqua, aiuta a regolarizzare l’intestino e a sgonfiare la pancia. Inoltre è diuretico e contrasta la ritenzione idrica e la cellulite, grazie allo scarso contenuto in sodio.

Contiene inoltre l’arginina, un aminoacido che stimola il sistema immunitario.

Quando mangiarlo? Il topinambur è un ortaggio tipicamente invernale. La coltivazione può essere fatta anche in vaso, a partire da un tubero (eventualmente tagliato in più pezzi) messo sotto terra nel periodo da gennaio a marzo, meglio se coperto con paglia o foglie secche. I tuberi si raccolgono a fine estate per la varietà bianca, e da ottobre ad aprile per la varietà bordeaux, più diffusa. Si conservano in frigo per 4-5 giorni.

Quando mangiarlo? Il topinambur è un ortaggio tipicamente invernale. La coltivazione può essere fatta anche in vaso, a partire da un tubero (eventualmente tagliato in più pezzi) messo sotto terra nel periodo da gennaio a marzo, meglio se coperto con paglia o foglie secche. I tuberi si raccolgono a fine estate per la varietà bianca, e da ottobre ad aprile per la varietà bordeaux, più diffusa. Si conservano in frigo per 4-5 giorni.

La preparazione è semplice, visto che si può consumare sia crudo che cotto. Per prima cosa occorre indossare un paio di guanti, per evitare che l’annerimento dovuto all’ossidazione della polpa a contatto con l’aria possa macchiare le mani.

Il tubero va spazzolato energicamente e velocemente sotto acqua fresca corrente: non è necessario che venga eliminata tutta la buccia, visto che di norma è sottile e facilmente digeribile. Una volta pulito, il Topinambur va immerso in una ciotola contenente acqua e succo di limone, per evitare che annerisca.

Per utilizzarlo crudo, va affettato molto sottilmente e condito con olio extravergine di oliva, limone e prezzemolo.

Se si preferisce cotto, è preferibile la cottura al forno o al vapore per preservare i nutrienti. Tuttavia può essere consumato anche fritto, oppure come base per vellutate o saltato velocemente nella padella o nel wok.

Se si preferisce cotto, è preferibile la cottura al forno o al vapore per preservare i nutrienti. Tuttavia può essere consumato anche fritto, oppure come base per vellutate o saltato velocemente nella padella o nel wok.

In caso di difficoltà di digestione (meteorismo e flatulenza), è consigliabile cuocerlo con una patata, il cui amido limita l’effetto dell’inulina, responsabile di questo tipo di disturbi, oppure aggiungendo un po’ di bicarbonato all’acqua di cottura (½ cucchiaino per due litri d’acqua).

Il mio consiglio? Provalo tagliato a pezzetti oppure grattugiato in un’insalata realizzata con finocchi e arance, perfetta se accompagnata da salsa remoulade (salsa a base di maionese, arricchita da cetriolini, capperi, senape e prezzemolo)!

Domande o curiosità inerenti l’alimentazione? Scrivete a info@tizianacremesini.it e cercherò di rispondere attraverso questa rubrica!

Szumowski: in autunno possibile seconda ondata di Coronavirus

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Joanna Ugniewska e l’arte della traduzione

L’articolo è stato pubblicato sul numero 79 della Gazzetta Italia (febbraio-marzo 2020)

Joanna Ugniewska è professoressa ordinaria all’Università di Varsavia, autrice di libri dedicati alla letteratura italiana dell’Otto e del Novecento, tra cui: “Giacomo Leopardi”, “Scritture del Novecento” (2008), “Viaggiare, scrivere” (2011), coautrice della “Storia della letteratura italiana del Novecento” per cui ha ricevuto il Premio Flaiano nel 2002. Ha tradotto in polacco decine di opere della letteratura italiana, soprattutto di Antonio Tabucchi e Claudio Magris e dei classici come Umberto Eco, Alberto Moravia e Luigi Pirandello. Ha fatto conoscere ai lettori polacchi scrittori come Piero Camporesi, Pietro Citati, Matteo Collura, Gianrico Carofiglio, Benedetta Craveri, Oriana Fallaci, Massimo Gramellini, Riccardo Orizio, Tiziano Terzani oppure Ornela Vorpsi. Per le sue traduzioni ha ricevuto il premio ZAiKS e premio Paweł Hertz conferito da “Zeszyty Literackie” per i risultati eccezionali nel campo della traduzione di letteratura dalle lingue straniere.

La professoressa Ugniewska si è laureata in francesistica all’Università di Varsavia ma presto ha indirizzato i suoi interessi verso l’Italia e la cultura italiana, e non si è mai pentita di questa scelta. Sicuramente sono contenti anche tutti gli appassionati della letteratura italiana che non conoscono la lingua perché dà voce ad autori che, senza di lei, non avrebbero mai potuto leggere. Ma come è iniziata la sua avventura con le traduzioni?

La professoressa Ugniewska si è laureata in francesistica all’Università di Varsavia ma presto ha indirizzato i suoi interessi verso l’Italia e la cultura italiana, e non si è mai pentita di questa scelta. Sicuramente sono contenti anche tutti gli appassionati della letteratura italiana che non conoscono la lingua perché dà voce ad autori che, senza di lei, non avrebbero mai potuto leggere. Ma come è iniziata la sua avventura con le traduzioni?

“Tutto quello che conta ci capita per caso. La mia avventura con le traduzioni è iniziata nel periodo di trasformazione del sistema di governo in Polonia alla fine degli anni Ottanta. Era un periodo in cui nascevano tante case editrici e sul mercato delle traduzioni c’era un grande fermento. Ho cominciato con i libri per bambini ma presto ho rinunciato. Non è stato facile, fino ad oggi ricordo un libro sui castelli che mi ha costretta a studiare le regole di costruzione dei castelli italiani, giapponesi e altri. Comunque dopo era sempre peggio.”

Dai libri per bambini a Oriana Fallaci, è una bella sfida…

Dai libri per bambini a Oriana Fallaci, è una bella sfida…

“Isciallah” della Fallaci ha quasi mille pagine e all’epoca non c’erano i computer quindi ci si può solo immaginare che lavoro mostruoso ho dovuto fare. Non ci credo neanche oggi che lavoravo così ma la verità è che scrivevo a mano e dopo riscrivevo tutto con la macchina da scrivere Łucznik, che faceva un rumore incredibile. I vicini non lo potevano sopportare.

La prima traduzione importante è su un tema difficile, meticolosamente raccontato, relativo al periodo della guerra in Libia. Immagino che oltre alle complicazioni tecniche durante la traduzione ci saranno state anche le difficoltà linguistiche?

Non è stato facile perché il libro è pieno dei termini militari e di elenchi che Fallaci adora. C’è un frammento in cui l’autrice racconta della mensa dei soldati facendo un elenco delle cose che c’erano nel magazzino in cui troviamo undici tipi di salsicce. Mi ha spaventato questa descrizione. Ho inventato, non undici, ma qualche nome universale di salsicce e credevo d’aver superato la sfida. Dopo un po’ di tempo, quando la Fallaci ha controllato la traduzione polacca con l’aiuto di qualcuno, mi ha rimandato indietro il testo con una nota in margine: “E dove sono le altre salsicce?”.

Anche il mio errore più divertente, che per fortuna è stato notato dalla redattrice delle bozze, è sempre legato alla Fallaci, questa volta stavo traducendo i reportage dal Vietnam. Nel testo c’era una frase semplicissima: “La foresta era piena di liane e di bambù”. Ho guardato la frase e invece di “bambù” ho visto “bambini”. Ho pensato che il popolo si era nascosto nella foresta scappando dai bombardamenti e quindi ci potevano essere anche i bambini. Durante la correzione, quando arrivavo a queste “liane e bambini” qualcosa non mi convinceva. Ma ho controllato la versione originale e di nuovo ho visto “bambini” non “bambù”. Non riesco a spiegarlo. La redattrice delle bozze mi ha raccontato che quando è arrivata a questa parte del testo si è accorta subito dell’errore ed è morta dalle risate.

Dopo la Fallaci è arrivato l’autore della sua vita?

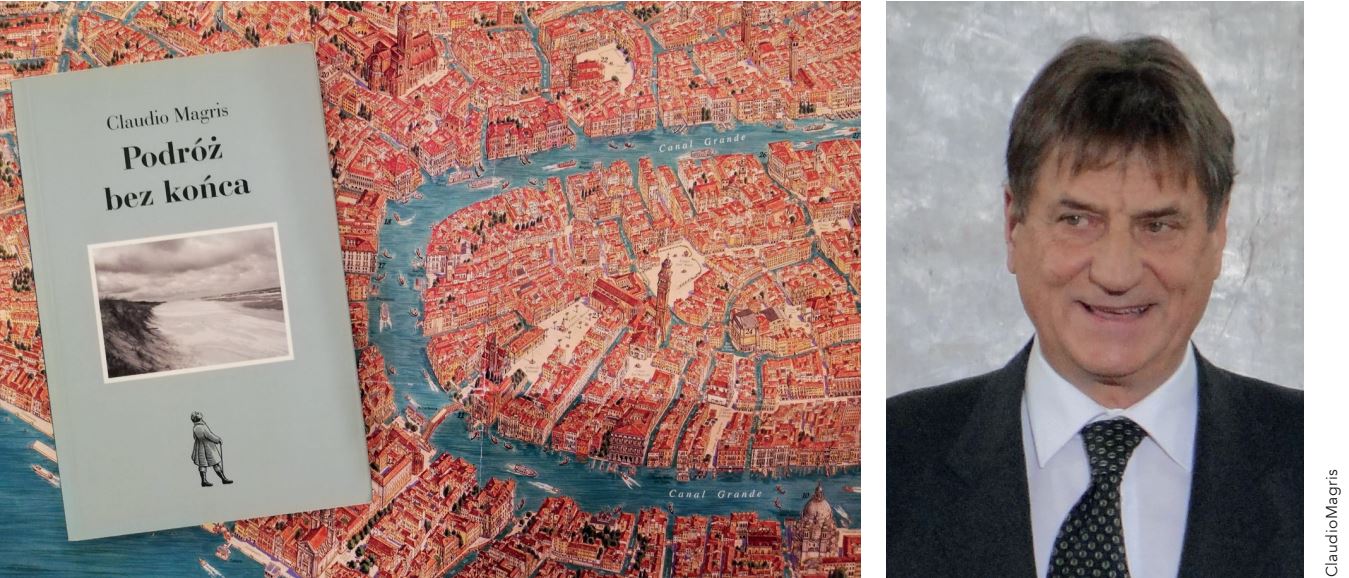

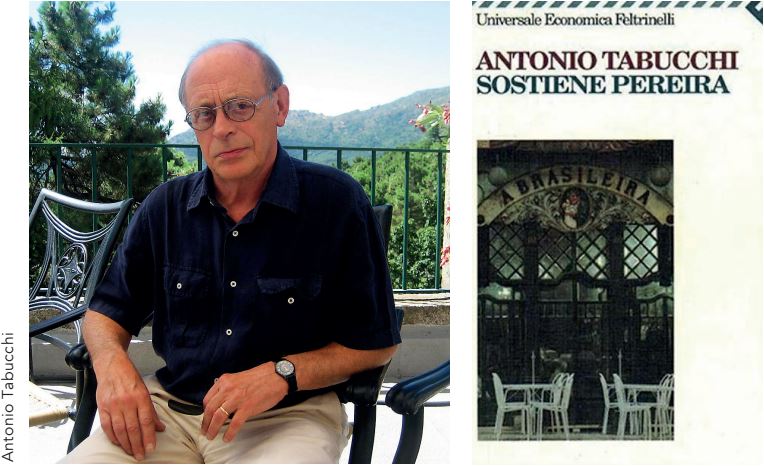

Scherzo sempre sul fatto che i due uomini della mia vita sono Magris e Tabucchi e come tali, ovviamente, mi mantengono. Dopo la Fallaci è arrivato un libro importante, era “Danubio” di Claudio Magris. Opera in cui il narratore è un viaggiatore colto che racconta non solo dei bei paesaggi danubiani ma soprattutto della complicata storia e della ricchezza del patrimonio culturale delle regioni situate sul Danubio. Ho condiviso il lavoro con Anna Osmólska-Mętrak perché mi hanno spaventato le dimensioni dell’impresa. Questo veramente è stato un esame per diventare un vero traduttore perché Magris, magari non è difficile come autore, ma è pieno di richiami culturali, storici e letterari. È stato davvero un gran lavoro.

Nelle traduzioni è importante anche mantenere lo stile dell’autore, alla fine tutti scrivono in modo diverso?

È molto importante non tradurre tutto con lo stesso stile. Ogni traduzione va fatta con strumenti diversi. Ad esempio, Magris è ironico, ricco di richiami e molto colto ma non appesantisce i suoi testi con troppe informazioni. Ha iniziato come tipico accademico scrivendo sulla letteratura tedesca con stile molto pesante. Dopo ha scoperto una forma più bella che lo ha reso famoso, unendo saggio, racconto di viaggio ed autobiografia ha scritto saggi, racconti di viaggio e autobiografia. “Microcosmi” e “Danubio” sono scritti con questo stile e sono davvero capolavori. Ha inoltre scritto brevi racconti come “Un altro mare”, molto belli e trasparenti. Invece Antonio Tabucchi è molto letterario e melanconico. Ha cominciato con la narrativa apparentemente semplice per poi complicarla e riempirla con una quantità incredibile di citazioni nascoste. La cosa più difficile per ogni traduttore sono proprio le citazioni nascoste. Adesso tutti scrivono in modo postmoderno, anche se non lo ammettono, e inseriscono nei loro testi richiami cifrati. Per questo sto sempre ripetendo che i traduttori sono delle persone molto modeste perché solo loro sanno che fatica si nasconde dietro ad una traduzione.

Un grande piacere nel lavoro dei traduttori deve essere anche poter conoscere gli autori?

Questo è un capitolo a parte. Ho sempre detto che tra scrittore e traduttore nasce una storia d’amore a prescindere dall’età e dal sesso. Si crea una relazione profonda perché nessuno legge l’autore così dettagliatamente come il traduttore. Tabucchi diceva che “il traduttore vede l’autore in pigiama” e questa è una descrizione molto vera perché chi, se non il traduttore, scopre tutte le sue debolezze?

Ho conosciuto tutti e due e devo ammettere che con Magris mi lega una grande amicizia sono grande amica. Ci conosciamo bene e ci siamo visti tante volte perché lui viene molto spesso in Polonia. Una volta mi ha scritto una bellissima dedica in uno dei suoi racconti, che è l’essenza del lavoro di traduttore, ha scritto così: “A Joanna, grazie alla quale sono diventato un autore polacco”. Tabucchi invece era più distante. L’ho visto una o due volte e ogni tanto ci siamo scritti. Ma molto commovente è stato quando lui stava per morire e io, non sapendolo ancora, continuavo a scrivergli chiedendo delle cose nel testo. Lui, nonostante le sue condizioni, era abbastanza lucido per indicarmi una persona che se ne sarebbe occupata.

Che cosa consiglierebbe ai giovani traduttori? Nel suo caso prima sono arrivate le proposte dalle case editrici e dopo ha proposto lei gli autori che le piacevano?

“Danubio” mi è stato proposto dalla casa editrice PIW che dopo non voleva pubblicarlo. Come sostenevano i redattori, l’autore in modo troppo delicato ha trattato l’ex Jugoslavia e l’Ungheria che all’epoca erano ancora sotto il regime sovietico. Ho dovuto cercare un editore da sola e così ho trovato la casa editrice Czytelnik che ha pubblicato “Danubio” e altri libri di Magris. Dopo gli ho consigliato il mio amato Tabucchi e Pietro Citati che anche apprezzo molto. Ai giovani traduttori direi che la cosa migliore è mandare “piccoli assaggi” di pagine già tradotte concentrandosi su una tematica concreta. La letteratura italiana non è molto conosciuta sul mercato polacco perciò spesso le case editrici non conoscono gli autori. Per questo motivo prima bisogna far vedere di che tipo di testo si tratta.

E che cosa legge il traduttore?

Mi piace molto il tema della memoria, il libro di Proust è per me un libro sacro il mio autore santo e lo leggo tutta la vita. Ma ho anche altri autori preferiti, soprattutto spagnoli e ungheresi. Apprezzo molto un autore castigliano Javier Marìas e il catalano Jaume Cabré e ho letto tutti i loro libri. Su Marìas ho scritto anche un testo per la rivista “Zeszyty Literackie”. Per quanto riguarda gli ungheresi il mio preferito è Péter Nádas, l’autore del libro “Memoria” che è un capolavoro assoluto. Mi piace anche leggere sui viaggi in Italia perché è il tema della mia ricerca, soprattutto autori come Paweł Muratov, l’autore del libro “Immagini dell’Italia”, oppure Dariusz Czaja. Devo anche nominare un grande scrittore e accademico croato, Predrag Matvejević, che ha scritto “L’altra Venezia”, il libro più bello che esista su Venezia.

LOT esorta i passeggeri a controllare le esigenze sanitarie nei paesi di destinazione

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

La vigna di Leonardo

L’articolo è stato pubblicato sul numero 76 della Gazzetta Italia (agosto-settembre 2019)

La vigna di Leonardo da Vinci era un vigneto che Ludovico il Moro donò all’artista escienziato, mentre stava ancora lavorando all’Ultima Cena, come gesto di riconoscenza per «le svariate e mirabili opere da lui eseguite per il duca».

La vigna era posta oltre il quartiere di Porta Vercellina a Milano, nei pressi del Borgo delle Grazie, sul terreno della vigna grande di San Vittore. La donazione prevedeva un terreno di 16 pertiche senza indicarne i confini. Nel Codice Atlantico e nel manoscritto I di Francia si trovano annotazioni di Leonardo per un terreno di dimensioni di 100 braccia milanesi (circa 59 metri) per 294 braccia (circa 175 metri) e la relativa corrispondenza a una superficie di circa pertiche milanesi 15 e tre quarti, cioè circa un ettaro; alcune di queste annotazioni sono accompagnate da riferimenti a confinanti della vigna. La donazione da parte di Ludovico il Moro venne confermata da una lettera-patente ufficiale, datata 26 aprile 1499. Luca Beltrami nel 1920 descrisse la probabile posizione della vigna originaria, orientata secondo una direzione all’incirca parallela all’attuale via de Grassi; fotografò inoltre un vigneto ancora esistente sul posto, mentre si iniziava però a estirpare ogni coltivazione perché all’epoca era stata appena deliberata la suddivisione dei terreni della zona in lotti per nuove costruzioni.

Quando i francesi invasero il Ducato di Milano, costringendo Ludovico il Moro a fuggire, anche Leonardo lasciò la città diretto a Mantova. Prima di partire (inverno 1500) affittò la vigna a messer Pietro di Giovanni da Oppreno, padre del suo allievo Gian Giacomo Caprotti, detto il Salai. L’autorità francese insediata in città rimise in discussione tutte le ultime donazioni effettuate dal Moro e nel 1502 confiscò la vigna per assegnarla a tale Leonino Biglia, un funzionario sforzesco. Quando nel 1507 Carlo II d’Amboise chiese a Leonardo di tornare a Milano, da Firenze dov’era, per concludere alcune opere che aveva cominciato, lui gli fece presente la confisca, trovando immediata soddisfazione. La vigna venne restituita a Leonardo con regolare delibera e la precisazione che l’artista non avesse «a patire spesa pur de uno soldo». Leonardo rimase a Milano fino al 1513. Da lì andò a Roma e poi in Francia, dove morì. Nel suo testamento, redatto ad Amboise un mese prima della morte, ordinò che la vigna rettangolare venisse suddivisa in due lotti uguali, da assegnare l’uno al Salai, che su quel terreno aveva costruito una propria casa, e l’altro a Giovanbattista Villani, il servitore che l’aveva seguito in Francia. Nell’ultimo atto documentato in vita, Leonardo si ricordò della sua vigna.

Da qualche anno a questa parte, in occasione di Expo 2015, è stata realizzata una nuova «Vigna di Leonardo da Vinci» in prossimità del luogo originario.

Mouse al caffè

INGREDIENTI:

- 500 g di latte fresco intero

- 200 g di zucchero semolato

- 5 tuorli d’uovo

- 50 g di farina 00

- 10 g di amido di mais o fecola di patate

- 700 g di panna fresca da montare

- 2 fogli di colla di pesce

- 12 g di caffè solubile

- 100 ml di caffè espresso

PROCEDIMENTO:

Preparate innanzitutto la crema pasticcera. In una terrina resistente al calore inserite i tuorli d’uovo con lo zucchero e amalgamate bene con la frusta. Aggiungetevi poi le polveri (farina e fecola) e mescolate di nuovo. Portate a bollore il latte e versatelo sul composto di tuorli, amalgamate con la frusta e riportate nel pentolino del latte. Cuocete la crema a fuoco medio, sempre mescolando con la frusta, fino al bollore. Spegnete il fuoco, trasferite la crema in un contenitore resistente al calore e coprite la superficie con pellicola alimentare.

Quando la crema è raffreddata, procedete a realizzare la mousse. Montate la panna fino ad una consistenza densa ma non troppo. Mettete a bagno in acqua fredda la colla di pesce per circa 5 minuti, poi preparate il caffè espresso e, quando è ancora bollente, scioglietevi dentro la gelatina strizzata e asciugata e il caffè solubile, mescolando bene. Versate una parte del composto di caffè nella crema, poi amalgamate, e continuate così fino ad esaurimento. Mettete una parte della panna nella crema al caffè e amalgamate con delicatezza, mescolando dal basso verso l’alto con una spatola per non fare smontare il composto. Continuate allo stesso modo fino ad esaurimento della panna.

Quando la crema è raffreddata, procedete a realizzare la mousse. Montate la panna fino ad una consistenza densa ma non troppo. Mettete a bagno in acqua fredda la colla di pesce per circa 5 minuti, poi preparate il caffè espresso e, quando è ancora bollente, scioglietevi dentro la gelatina strizzata e asciugata e il caffè solubile, mescolando bene. Versate una parte del composto di caffè nella crema, poi amalgamate, e continuate così fino ad esaurimento. Mettete una parte della panna nella crema al caffè e amalgamate con delicatezza, mescolando dal basso verso l’alto con una spatola per non fare smontare il composto. Continuate allo stesso modo fino ad esaurimento della panna.

Trasferite la mousse dentro una sac à poche con bocchetta zigrinata e riempite dei bicchieri monoporzione. Decorate con chicchi di caffè, panna montata, cialde di cioccolato fondente o piccoli frollini, a vostro piacere.

Buon appetito!

Comprano l’arte contemporanea?

Comprano l’arte contemporanea?