Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Secondo Unicredit la Polonia ha adottato le migliori misure economiche anti-crisi

Zachęta aperta online

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

Dal 20 aprile i club della Ekstraklasa attueranno il protocollo medico

autore: Redazione On-line1

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

La Puglia del vino

La Puglia ha un territorio che circa per metà è collinare e per metà è pianeggiante. Partendo da nord la prima zona che incontriamo è il Gargano, un promontorio formato da calcare e rocce eruttive con superfici a volte anche ripide ricoperte dalla macchia mediterranea. A seguire il Tavoliere, sempre in provincia di Foggia; le Murge, area molto estesa che copre le province di Barletta-Andria-Trani, Bari e Brindisi e infine il Salento con la provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto.

La formidabile superficie vitata della Puglia si è dimezzata dagli anni del boom della produzione e ora il vino prodotto annualmente supera i 6,7 milioni di ettolitri (2017). Dopo anni di produzione di vino basata sulle alte rese per ettaro di vini soprattutto da taglio, grazie alla loro colorazione e consistenza, si sta ora cercando di valorizzare il territorio raggiungendo dei livelli qualitativi di tutto rispetto per alcuni vini soprattutto a base di vitigni autoctoni. Soprattutto nella zona tra Brindisi e Taranto, la forma di allevamento più diffusa è l’Alberello, che però sta venendo sempre più sostituito dalla Spalliera.

I vitigni principali di questa regione, a seconda della zona, sono:

- A nord il Bombino bianco, il Bombino nero, Il Trebbiano Toscano, l’Uva di Troia, il Sangiovese e il Montepulciano;

- Al centro la Verdeca e il Bianco di Alessano;

- Al sud il Primitivo, il Negro Amaro e la Malvasia nera.

Partendo da nord, in provincia di Foggia nella zona nota come Daunia, troviamo i vini di San Severo DOC e Cerignola DOC. In quest’area i vitigni più diffusi sono il Bombino Bianco e il Bombino Nero, il Sangiovese e il Montepulciano, il Trebbiano Toscano e l’Uva di Troia (a bacca nera). Attorno a Bari, troviamo la zona di Castel del Monte, con i vini delle tre DOCG Castel del Monte Bombino Nero DOCG, Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG e Castel del Monte Rosso Riserva DOCG. In questa zona sono presenti anche l’Aglianico e i più diffusi vitigni internazionali. Scendendo ancora troviamo sempre vicino a Bari, la Gravina DOC, la Martinafranca DOC e la Locorotondo DOC. In questa zona si producono anche vini bianchi di spessore, con i vitigni Verdeca (Gravina), Bianco d’Alessano (Martinafranca) e Malvasia Bianca Lunga (Locorotondo). Più giù, nella penisola Salentina, oltre al vitigno principale Negro Amaro e al Primitivo, troviamo la Malvasia Nera di Brindisi. Questi vitigni caratterizzano i vini delle DOC locali, tra cui ricordiamo il Primitivo di Manduria DOC (e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG) e i vini della Salice Salentino DOC. Nella regione ci sono dunque 4 DOCG, di cui 3 filate dalla precedente DOC Castel del Monte, oltre al Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG. Inoltre si contano 28 DOC e 6 IGT (Indicazione Geografica Tipica).

L’obesità e le malattie di Boccaccio

Certamente esagerando, in una lettera in latino al caro amico Mainardo Cavalcanti, Giovanni Boccaccio arrivò a scrivere che «semper vita fuit fere simillima morti» [“la mia vita è stata sempre estremamente simile alla morte”]; però è un dato inopinabile che l’immagine e la salute, non solo fisica, del grande letterato certaldese, col passar degli anni siano risultate progressivamente minate e compromesse, rispetto alla vigoria giovanile degli anni sereni trascorsi nella Napoli angioina. Soprattutto per un evidente particolare: l’aumento di peso, che divenne obesità.

Recenti studi, applicando un metodo di ricerca multiplanare, sono riusciti a giungere ad accurate indagini medico-filologiche sullo stato di salute del “paziente” Boccaccio, anche attraverso la ricostruzione del suo decorso clinico attraverso le epistole scambiate dal certaldese negli anni dal 1372 al 1374 con gli amici Francesco da Brossano e Mainardo Cavalcanti, dalle quali emerge come il poeta, afflitto da una grave obesità, stesse già da diversi anni attraversando un severo decadimento fisico, caratterizzato da un progressivo instaurarsi di un quadro di edema, verosimilmente causato da insufficienze epatica e cardiaca.

Recenti studi, applicando un metodo di ricerca multiplanare, sono riusciti a giungere ad accurate indagini medico-filologiche sullo stato di salute del “paziente” Boccaccio, anche attraverso la ricostruzione del suo decorso clinico attraverso le epistole scambiate dal certaldese negli anni dal 1372 al 1374 con gli amici Francesco da Brossano e Mainardo Cavalcanti, dalle quali emerge come il poeta, afflitto da una grave obesità, stesse già da diversi anni attraversando un severo decadimento fisico, caratterizzato da un progressivo instaurarsi di un quadro di edema, verosimilmente causato da insufficienze epatica e cardiaca.

D’altronde, anche nel celebre affresco del palazzo dell’Arte dei Giudici e dei Notai, ancora visibile in via del Proconsolo a Firenze, la figura di Boccaccio appare per nulla in salute: è volutamente, infatti, rimarcato il suo profondo grado di emaciazione. Ecco perché Francesco Galassi, stimatissimo paleopatologo romagnolo dell’Università di Zurigo, presentando gli esiti del lavoro di un team interdisciplinare di medici, scienziati, storici, filologi e sociologi, alla Biblioteca Malatestiana di Cesena si è confrontato nel 2017 con i più autorevoli esperti di bioarcheologia e paleopatologia, proprio per invitare ad avviare in modo sistematico lo studio delle cause e degli sviluppi delle malattie e delle condizioni di vita dell’antichità, dando come titolo all’incontro: L’ultima novella di Boccaccio. L’enigma della morte, un viaggio tra poesia e medicina.

Sappiamo che le cose per Giovanni Boccaccio avevano cominciato, anche e soprattutto a livello psicologico, a mettersi già in modo problematico sin dal 1362, quando il certaldese venne coinvolto in una profonda crisi religiosa, che parrebbe però collegata anche ad una condizione di salute già non più ottimale. Boccaccio ricevette in quell’anno la visita di uno strano monaco, che, dicendo di esser stato a lui inviato dall’appena scomparso in odore di santità certosino Pietro Petroni, gli si presentò con il nome di Gioacchino Ciani e lo avvertiva di una morte imminente, invitandolo a pentirsi e ad abbandonare poesie e scritti profani. Terrorizzato ed inquietato dalla funerea profezia, Boccaccio, che già avvertiva una salute non salda, si dice che avesse deciso così precipitosamente di bruciare i suoi libri e di dedicare da quel momento in poi la sua vita all’ascesi ed ai valori religiosi: fortunatamente, però, intervenne il suo amico e maestro Francesco Petrarca, che lo dissuase dall’insana volontà di distruggere le sue opere, dimostrandogli invece – come sperimentata su se stesso – l’assoluta compatibilità tra fede e poesia, fra letteratura e religione, convincendolo pure del grande valore della sua produzione letteraria.

Il certaldese riprese quindi la sua attività cercando di coniugare, come detto dall’amico Petrarca, fede e poesia, dedicandosi in primis al completamento del Trattatelo in laude di Dante; ma nel 1372 Boccaccio, la cui situazione economica non è di certo florida, è sempre più afflitto dall’obesità e da una fastidiosa forma di idropisia che gli rende difficoltosi i movimenti; è anche tormentato dalla scabbia e da attacchi di febbre.

Nel 1373 dedica la versione definitiva del De casibus a Mainardo Cavalcanti, prosegue la revisione delle Genealogie e riceve dalla città di Firenze l’incarico, che lo gratificherà moltissimo, di fare letture pubbliche della Commedia dantesca. Il 23 ottobre 1373, termina così il suo appassionato lavoro di studio delle opere di Dante e, nella chiesa di Santo Stefano di Badia, inizia la tanto attesa e molto apprezzata lettura pubblica della Divina Commedia, che è però costretto a sospendere dopo pochi mesi a causa del suo compromesso stato fisico: le condizioni di salute del poeta peggiorano, l’obesità gli provoca malesseri e disturbi sempre maggiori, mentre delle febbri altissime lo colpiscono periodicamente. Alla salute precaria si aggiunge il problema della crescente povertà, che si placa solo parzialmente coi vantaggi offerti dagli ordini minori, presi già nel 1360, seguendo l’esempio del Petrarca.

Le serie difficoltà economiche e di salute lo convincono a ritornare a Certaldo, dove viene però a conoscenza della scomparsa di Petrarca. Il triste evento peserà parecchio sulla volontà e sull’umore di Boccaccio, ma gli ispirerà anche l’ultimo sonetto delle sue rime senili, composto nel 1374 e dedicato alla morte del maestro e dell’amico Francesco. Giovanni, nonostante fisico e morale fossero ormai provatissimi, continua comunque a lavorare alle Genealogie deorum gentilium, l’enciclopedica opera in lingua latina in quindici volumi, con la quale pensava di assicurarsi la fama futura, correggendola e rivedendola fino al 21 dicembre del 1375, giorno in cui si spegnerà nella sua Certaldo.

A più di sei secoli di distanza, Francesco Galassi sottolinea, studiando in modo filologico il quadro clinico di Boccaccio che: «L’accuratezza delle [sue] descrizioni, che si tratti di una novella del Decameron o di corrispondenza privata, è strabiliante: a maggior ragione, se si considera che Boccaccio nutriva scarsa fiducia nei riguardi dei medici del tempo».

In effetti già in precedenza il “caso Boccaccio” era stato oggetto di approfondita e curiosa analisi perché nel Decameron compare quella che forse è la prima descrizione dettagliata nella storia dell’umanità di una morte cardiaca improvvisa. Va anche detto quanto Giovanni Boccaccio fosse scettico nei confronti della medicina del tempo così come lo era Francesco Petrarca, il quale addirittura compose le Invective contra medium, uno scritto polemico contro un anonimo medico della curia papale, con cui non si limitava solamente ad attaccare le pretese dei medici contemporanei di equiparare la loro professione a un’arte liberale, ma affermava anche la preminenza della poesia su tutte le altre attività dello spirito.

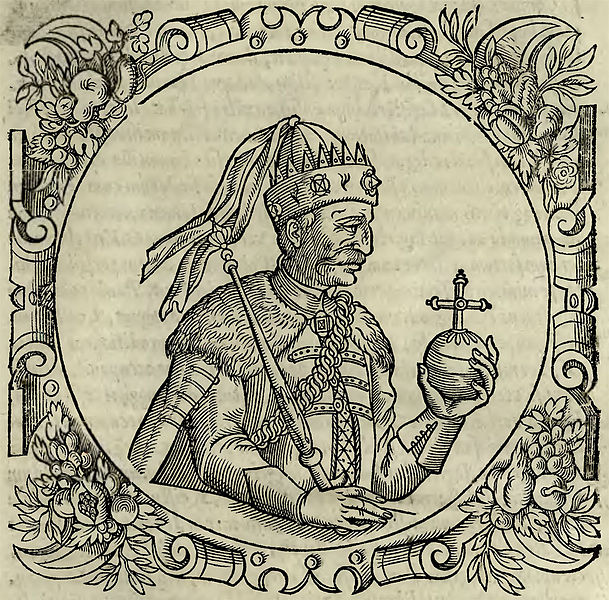

Alessandro Guagnino de’ Rizzoni

ALESSANDRO GUAGNINO DE’ RIZZONI (Verona 1538 – Cracovia 1614). Storico, scrittore e soldato. Appartiene a quei Guagnini veronesi, famiglia famosa e rispettata in città, con parecchi membri in ruoli importanti anche nel Consiglio Comunale già dal XV secolo. Figlio di Ambrogio Guagnini De’ Rizzoni e di Bartolomea Montagna, fin da giovanissimo viene indirizzato allo studio del latino e delle materie umanistiche. Alessandro però si rivela particolarmente portato per la topografia e per il disegno di mappe e si dimostra persona molto equilibrata; infatti già nel periodo scolastico manifesta una spiccata tendenza alla tolleranza verso le persone di altre nazionalità e di altre religioni.

Suo padre, nato a Verona nel 1509, è un abile mercante e uomo d’affari che dal 1545, però, viene a trovarsi in serie difficoltà economiche. Decide allora d’arruolarsi nell’esercito prussiano, al servizio del Duca Albrecht Hohenzollern, finché nel 1555, insieme con sua moglie e con le due figlie Francesca e Clara, decide di abbandonare ogni cosa per stabilirsi a Cracovia, capitale della Corona Polacco-Lituana. Ambrogio decide che il figlio Alessandro rimanga in Italia per completare con tutta tranquillità la sua formazione scolastica. In Polonia, già da sette anni, regna Sigismondo II Augusto – figlio di Bona Sforza, la famosa regina italiana, vedova di Sigismondo I il Vecchio – quindi un sovrano particolarmente ben disposto nei confronti dei compatrioti di sua madre. Inoltre Ambrogio essendo giunto a Cracovia dietro segnalazione del Duca Albrecht Hohenzollern di Prussia, appena avrà accesso alla Corte Reale, andrà ad occupare subito un posto di rilievo, tant’è che nel 1558, ha già accumulato una ingente somma di danaro, che gli consente di invitare suo figlio a raggiungerlo. Alessandro arriva a Cracovia che il paese è impegnato nell’aspra guerra per la Livonia contro l’Impero Moscovita.

Suo padre, nato a Verona nel 1509, è un abile mercante e uomo d’affari che dal 1545, però, viene a trovarsi in serie difficoltà economiche. Decide allora d’arruolarsi nell’esercito prussiano, al servizio del Duca Albrecht Hohenzollern, finché nel 1555, insieme con sua moglie e con le due figlie Francesca e Clara, decide di abbandonare ogni cosa per stabilirsi a Cracovia, capitale della Corona Polacco-Lituana. Ambrogio decide che il figlio Alessandro rimanga in Italia per completare con tutta tranquillità la sua formazione scolastica. In Polonia, già da sette anni, regna Sigismondo II Augusto – figlio di Bona Sforza, la famosa regina italiana, vedova di Sigismondo I il Vecchio – quindi un sovrano particolarmente ben disposto nei confronti dei compatrioti di sua madre. Inoltre Ambrogio essendo giunto a Cracovia dietro segnalazione del Duca Albrecht Hohenzollern di Prussia, appena avrà accesso alla Corte Reale, andrà ad occupare subito un posto di rilievo, tant’è che nel 1558, ha già accumulato una ingente somma di danaro, che gli consente di invitare suo figlio a raggiungerlo. Alessandro arriva a Cracovia che il paese è impegnato nell’aspra guerra per la Livonia contro l’Impero Moscovita.

Entra a far parte, al pari di suo padre, dell’esercito della Corona, come geniere, a Vitebsk, cittadina dell’odierna Bielorussia. Però molto presto verrà nominato Comandante di una guarnigione militare di quella città, dal Grande Hetman della Lituania Mikołaj VI Radziwiłł detto “il Rosso”. Nel 1561 Alessandro e suo padre hanno l’opportunità di conoscere personalmente il Re Sigismondo II Augusto. La Guerra per la Livonia viene combattuta dal Regno Russo contro la Confederazione Polacco-Lituana alleata col Regno di Danimarca e con l’Impero di Svezia, allo scopo di ottenere la supremazia nel Mar Baltico.

Nell’estate del 1578 decide di tornare in Italia. Forse incomincia a sentire il peso degli obblighi militari, oppure forse non riesce ad instaurare con il nuovo sovrano polacco, Stefano Báthory, quel rapporto ottimale che aveva avuto con Sigismondo II o forse ancora, per prendersi cura dell’eredità di famiglia seguita alla scomparsa di sua madre Bartolomea. Sembra, insomma, determinato a cambiar vita, forte ormai della ricca esperienza accumulata. Quindi si reca a Venezia. Il 6 novembre si presenta al Senato della Repubblica con una lettera di referenze firmata dal Re Stefano Báthory, proponendosi come intermediario per vantaggiosi commerci con il Nord Europa. Racconta di essere padrone della cittadina di Philippsdorf vicina a Danzica, dove sarebbe in grado di far costruire due grandi navi da inviare a Venezia cariche di merci preziose, come ad esempio, la pece, il legname o le corde. Ma dal momento che nessuno accetta di offrirsi come garante il progetto fallisce e nel settembre del 1579, finisce addirittura in carcere per debiti.

Nell’estate del 1578 decide di tornare in Italia. Forse incomincia a sentire il peso degli obblighi militari, oppure forse non riesce ad instaurare con il nuovo sovrano polacco, Stefano Báthory, quel rapporto ottimale che aveva avuto con Sigismondo II o forse ancora, per prendersi cura dell’eredità di famiglia seguita alla scomparsa di sua madre Bartolomea. Sembra, insomma, determinato a cambiar vita, forte ormai della ricca esperienza accumulata. Quindi si reca a Venezia. Il 6 novembre si presenta al Senato della Repubblica con una lettera di referenze firmata dal Re Stefano Báthory, proponendosi come intermediario per vantaggiosi commerci con il Nord Europa. Racconta di essere padrone della cittadina di Philippsdorf vicina a Danzica, dove sarebbe in grado di far costruire due grandi navi da inviare a Venezia cariche di merci preziose, come ad esempio, la pece, il legname o le corde. Ma dal momento che nessuno accetta di offrirsi come garante il progetto fallisce e nel settembre del 1579, finisce addirittura in carcere per debiti.

Scontata la pena, torna a Cracovia, ma nel 1581 è di nuovo all’estero, questa volta a Stoccolma, assunto al servizio di Caterina Jagellone, sorella di Sigismondo II Augusto e moglie di Giovanni III Re di Svezia. Ben presto i sovrani svedesi, volendo sviluppare i rapporti commerciali con la Repubblica veneta, decidono di inviare a Venezia Alessandro Guagnino per prendere accordi. Il dialogo con la Serenissima sembra iniziar bene, ma poi alla fine, anche questa volta, l’impresa non ha seguito. Egli allora si trasferisce per tre anni a Verona per andare a curare ancora gli interessi di famiglia, dopo di che, nel 1586, se ne torna in Svezia. Ma non trova pace. Da quando ha lasciato la carriera militare è diventato una persona sempre più irrequieta e sempre più ambiziosa. L’anno successivo, infatti, decide di trasferirsi di nuovo in Polonia. A Cracovia tenta di prender moglie, ma non gli riesce: va, infatti, cercando una donna, che sia ricca, di famiglia nobile, magari anche giovane e bella, che gli assicuri una consistente dote. In Italia e in Svezia, con i falliti tentativi di investimenti, ha sperperato le sue ricchezze e ora sta vivendo un brutto periodo di ristrettezze economiche; ha quindi assoluto bisogno di rimpinguare le proprie finanze.

Nel 1594, ormai cinquantaseienne, vuol prender moglie a tutti i costi; così, senza più pretendere, s’accontenta di sposare una semplice cittadina di Cracovia. Nel 1614, dopo ventotto anni di intensa attività per lo più nella capitale polacca e dopo venti anni di matrimonio senza prole, ormai settantaseienne, si spegne, contornato dall’affetto di sua moglie e dei suoi amici più cari.

Nel 1594, ormai cinquantaseienne, vuol prender moglie a tutti i costi; così, senza più pretendere, s’accontenta di sposare una semplice cittadina di Cracovia. Nel 1614, dopo ventotto anni di intensa attività per lo più nella capitale polacca e dopo venti anni di matrimonio senza prole, ormai settantaseienne, si spegne, contornato dall’affetto di sua moglie e dei suoi amici più cari.

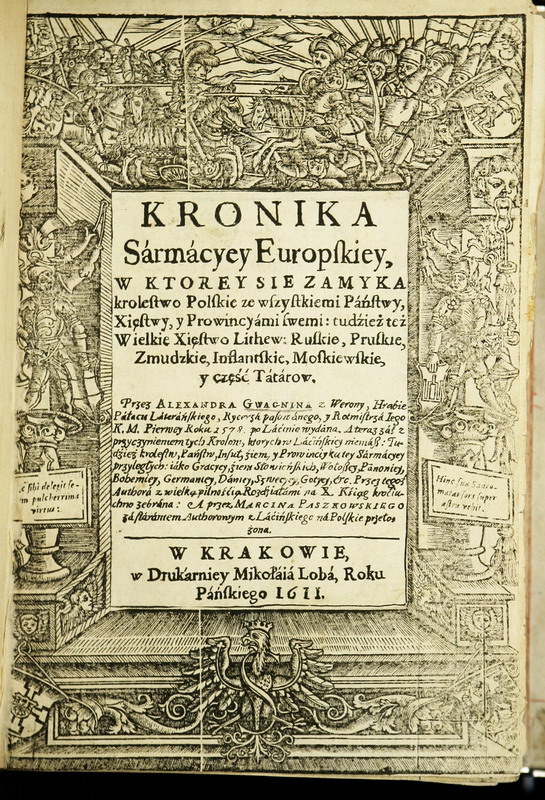

Alessandro Guagnino passa alla storia per la sua opera letteraria “Sarmatiae Europeae descriptio, quae regnum Poloniae, Litvaniam, Samogitiam, Rvssiam, Massoviam, Prvssian, Pomeraniam, Livoniam, et Moschoviae, Tartariaeque partem complectitur“, scritta in lingua latina, che va tradotta come “Descrizione dell’Europa Sarmata”, che contiene le illustrazioni dei paesi dell’Europa Orientale. Stampata a Cracovia nel 1578, descrive il Continente della Sarmazia Europea, con una prima edizione ridotta, già del 1574, dedicata ad Enrico III Re di Francia e ai suoi impieghi e comandi militari ivi esercitati. Egli viene ricordato in genere come Alessandri Guagnini Veronensis, mentre in Polonia, invece, compare con il nome di Aleksander Gwagnin z Werony e con l’appellativo di “Crown Rotmistrz di Polonia”. Un particolare curioso: nell’opera “Sarmatiae Europeae descriptio” dedicata a Stefano Báthory e articolata in cinque libri, Alessandro Guagnino definisce “Tatari Campestri” tutte quelle popolazioni stanziali o nomadi dislocate nell’Europa Orientale.

Kurtyka: false le notizie circolanti sulle radiazioni di Cernobyl

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl

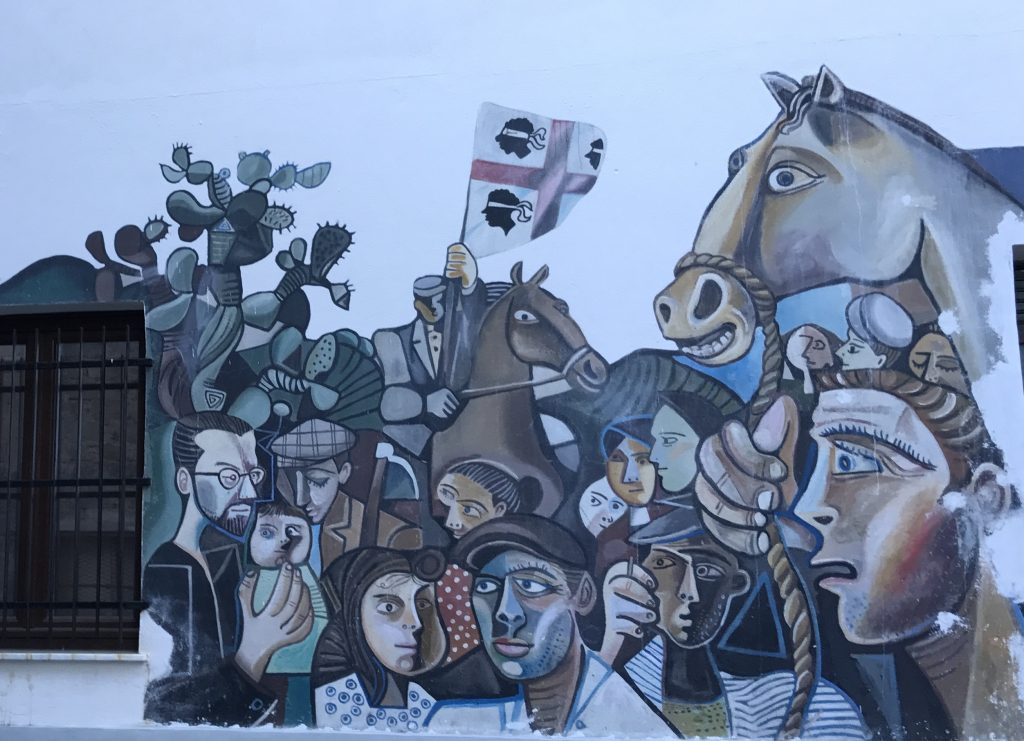

Il muralismo sardo: un fenomeno dai mille volti, fra tradizione e contemporaneità

La Sardegna è una regione comunemente conosciuta soprattutto per il mare color smeraldo, le stupende spiagge e i fenicotteri. I turisti più esigenti possono però trovarvi anche la ricchezza del folclore locale e delle tradizioni uniche con radici plurisecolari, nonché vivere sulla propria pelle il passato trovandosi di fronte ad un patrimonio archeologico all’altezza di quello di Pompei. Allo stesso tempo l’isola è in grado di accontentare quanti invece preferiscano immergersi nelle tematiche più moderne, dato che tutta la Sardegna costituisce quasi un museo d’arte contemporanea all’aperto. Chiunque lo desideri può conoscere le sue storie, fermate come da un incantesimo, sotto forma di immagini, di murales, muti testimoni degli ultimi cinquant’anni.

La radici del muralismo risalgono però a molto prima della metà del secolo scorso. Alcuni studiosi considerano come primi murales già le pitture sulle pareti rocciose nelle caverne del paleolitico. Una delle caratteristiche inscindibili dell’uomo è infatti il desiderio di segnalare la propria presenza, lasciarne una traccia per i posteri utilizzando un codice universale, quello delle immagini, comprensibile all’istante, indipendentemente dall’uso della lingua.

Di solito ad essere associata per prima con il termine “muralismo sardo” è la città di Orgosolo, situata nella zona montuosa di Barbagia nel cuore dell’isola, dove grazie al professor Francesco Del Casino furono create opere che riprendevano lo stile cubista e i codici espressivi dei muralisti messicani degli anni ’20 e che divennero famose sia in Italia che all’estero. Ciò che distingueva i murales orgolesi nei decenni passati era la prevalenza di temi legati alla resistenza contro i nazisti e i fascisti, alla debolezza dell’individuo nei confronti del potere oppressivo, alla ribellione contro le ingiustizie sociali. Col passare del tempo ai suddetti argomenti si aggiunsero le problematiche riguardanti la piccola comunità locale e la sua quotidianità, nonché quelle più universali quali l’emancipazione femminile o l’emigrazione. Oggi a Orgosolo si trovano circa 150 murales e la città è sempre aperta all’abbellimento dello spazio urbano da parte di artisti locali e internazionali.

Di solito ad essere associata per prima con il termine “muralismo sardo” è la città di Orgosolo, situata nella zona montuosa di Barbagia nel cuore dell’isola, dove grazie al professor Francesco Del Casino furono create opere che riprendevano lo stile cubista e i codici espressivi dei muralisti messicani degli anni ’20 e che divennero famose sia in Italia che all’estero. Ciò che distingueva i murales orgolesi nei decenni passati era la prevalenza di temi legati alla resistenza contro i nazisti e i fascisti, alla debolezza dell’individuo nei confronti del potere oppressivo, alla ribellione contro le ingiustizie sociali. Col passare del tempo ai suddetti argomenti si aggiunsero le problematiche riguardanti la piccola comunità locale e la sua quotidianità, nonché quelle più universali quali l’emancipazione femminile o l’emigrazione. Oggi a Orgosolo si trovano circa 150 murales e la città è sempre aperta all’abbellimento dello spazio urbano da parte di artisti locali e internazionali.

Orgosolo non è stata però la prima città sarda a sviluppare il fenomeno della pittura murale. Come precursore bisogna indicare il paese di San Sperate, situato nella provincia del Sud Sardegna. Mentre nel ’68 in tutta Europa si respirava l’atmosfera della rivoluzione col pugno chiuso, San Sperate trovò la propria strada. Pinuccio Sciola, insieme ad un gruppo di amici, portò il suo paese a risvegliarsi dalla letargia grazie alla forza dell’arte. Insieme ai colori a San Sperate ritornò la vita. Angelo Pilloni, considerato il capostipite della scuola etno-realista, e i suoi seguaci si concentrarono sulla restituzione della dignità alla gente, la cui vita da secoli era segnata dal duro lavoro nei campi. Le loro opere rappresentano gli antichi attrezzi da lavoro contadini, le facce degli abitanti del paese, raccontano la fatica del lavoro, le tradizioni e celebrazioni locali, fanno da altare alla ciclicità del cerchio della vita. Gli artisti volevano che i murales riunissero gli abitanti suscitando discussioni e ricordi dei loro antenati, che diventassero centri focali della vita culturale del paese. Infatti, lo stile etno-realistico ha acquisito grande popolarità nellʼisola, e nonostante San Sperate rimanga la sua capitale, paesini sempre nuovi chiedono agli artisti di catturare sulle pareti le loro storie e i loro costumi.

Una delle continuatrici dello stile iniziato da Angelo Pilloni è senza dubbio Pina Monne, nata ad Irgoli, da anni residente a Tinnura, una piccola città sarda nella provincia di Oristano, oggi piena di opere dellʼartista. Pina Monne esprime il proprio amore verso la sua terra natale non solo trattando tematiche legate all’agricoltura e mostrando scene del passato, tradizioni e usanze ormai quasi scomparse che vuole salvare dallʼoblio, ma nutre un interesse particolare per la donna sarda. Le figure femminili dei suoi murales sono dolci e fiere allo stesso tempo, invincibili indipendentemente dalle circostanze e sempre pronte a proteggere i valori a cui tengono.

Una delle continuatrici dello stile iniziato da Angelo Pilloni è senza dubbio Pina Monne, nata ad Irgoli, da anni residente a Tinnura, una piccola città sarda nella provincia di Oristano, oggi piena di opere dellʼartista. Pina Monne esprime il proprio amore verso la sua terra natale non solo trattando tematiche legate all’agricoltura e mostrando scene del passato, tradizioni e usanze ormai quasi scomparse che vuole salvare dallʼoblio, ma nutre un interesse particolare per la donna sarda. Le figure femminili dei suoi murales sono dolci e fiere allo stesso tempo, invincibili indipendentemente dalle circostanze e sempre pronte a proteggere i valori a cui tengono.

Spostandoci nel sud-ovest della Sardegna in cerca di murales vale la pena fermarci anche a Carbonia, dove le singole opere sono molto diverse tra loro. Per esempio il comune di Serbariu, nucleo originario della città in questione, è pieno di rappresentazioni quasi fiabesche a opera di Debora Diana. L’artista, pur vivendo a Roma da anni, scende ogni estate in Sardegna per dedicare una parte delle sue vacanze alla creazione di un nuovo murale, avendo come unico compenso la gioia dei suoi compaesani. Debora rappresenta quasi esclusivamente figure femminili di ogni età, richiamando il passato, i tempi in cui le donne si incontravano nelle piazze per chiacchierare, sbucciare i piselli, rammendare, ma anche parlare di magia, della forza della luna, per scambiarsi i segreti e consigli tramandati da secoli, di generazione in generazione.

Invece nella zona di Is Gannaus si possono incontrare murales in tuttʼaltro stile. Lì, un gruppo di amici, ritrovatisi un giorno in un bar all’ingresso del quartiere, decise di ridare la vita al noioso spazio urbano proprio grazie all’arte muraria, allo stesso tempo dando voce ai più ardenti problemi della giovane generazione sarda. Per questo motivo gli artisti toccavano temi come la crescente disoccupazione causata dalla chiusura delle grandi fabbriche, l’emigrazione forzata in cerca di lavoro o la violenza sulle donne. Non tutti i murales sono finiti, alcuni sono stati lasciati incompiuti, suscitando un effetto forse ancora maggiore, come un grido sospeso, e costringendo a un momento di riflessione sulla situazione della Sardegna di oggi.

Un luogo assolutamente unico dal punto di vista del patrimonio artistico è San Gavino Monreale, piccolo comune situato nel sud dell’isola, nel cuore del Campidano, la più vasta pianura della Sardegna. Proprio lì, nel 2014, come iniziativa dal basso di un gruppo di volontari sangavinesi, è stata fondata l’associazione “Skizzo”. La morte di un giovane artista locale, Simone Farci (Skizzo), ha suscitato nei suoi amici l’idea di commemorarlo tramite l’abbellimento di un certo spazio urbano. Questo progetto ha portato alla creazione, nell’arco di tre anni, di più di 30 opere di street art di tanti artisti, anche di fama mondiale, come Zed1, Spaik, Giorgio Casu, La Fille Bertha e tanti altri facendo sì che San Gavino Monreale costituisce al momento una tappa obbligatoria per tutti coloro che siano interessati allʼarte contemporanea e desiderino lasciarsi stupire da colori intensi, forme insolite e una molteplicità di significati.

Un luogo assolutamente unico dal punto di vista del patrimonio artistico è San Gavino Monreale, piccolo comune situato nel sud dell’isola, nel cuore del Campidano, la più vasta pianura della Sardegna. Proprio lì, nel 2014, come iniziativa dal basso di un gruppo di volontari sangavinesi, è stata fondata l’associazione “Skizzo”. La morte di un giovane artista locale, Simone Farci (Skizzo), ha suscitato nei suoi amici l’idea di commemorarlo tramite l’abbellimento di un certo spazio urbano. Questo progetto ha portato alla creazione, nell’arco di tre anni, di più di 30 opere di street art di tanti artisti, anche di fama mondiale, come Zed1, Spaik, Giorgio Casu, La Fille Bertha e tanti altri facendo sì che San Gavino Monreale costituisce al momento una tappa obbligatoria per tutti coloro che siano interessati allʼarte contemporanea e desiderino lasciarsi stupire da colori intensi, forme insolite e una molteplicità di significati.

Tutti coloro che desiderano sapere qualcosa di più sui murales sardi possono sentirsi invitati alla partecipazione al progetto “Da nuraghes a murales” realizzato dal Circolo scientifico della cultura italiana dell’Università di Varsavia e dall’Associazione culturale polacco-sarda “Aquila Bianca” di Carbonia, la cui realizzazione è prevista per i giorni 4-5 giugno 2018. Durante una serie di eventi sarà possibile incontrare alcuni degli artisti menzionati nel presente articolo, nonché partecipare all’inaugurazione di un’opera di uno dei muralisti sardi a Varsavia.

Omelette verdi

Per 2 omelette:

- 2 uova

- 1 cucchiaio di farina

- 2 cucchiaio di burro

- 50 ml latte

- 60 g spinaci freschi o surgelati

- 10 g di erba cipollina

- 2 cipolle gialle medie

- 80 g di formaggio fresco (es. asiago, fontina, taleggio)

- Pepe, sale, olio evo qb.

Procedimento:

Prendi una padella stempera un po’ di burro e cuoci dolcemente gli spinaci con l’erba cipollina fino ad asciugare tutta l’acqua, una volta cotti tritali finemente. Prendi un pentolino e fai sciogliere 1 cucchiaio di burro e poi unisci la farina. Mescola bene unisci il latte e un pizzico di sale, cuoci alcuni minuti mescolando di continuo. Dovrebbe risultare una besciamella abbastanza liquida, poi unisci gli spinaci precedentemente preparati.

Una volta stemperata la salsa ne utilizzi un cucchiaio per un uovo. (1 uovo = 1 omelette). Sbatti energicamente la salsa con l’uovo, sala e pepa qb.

Brasa le cipolle, precedentemente tagliate finemente, su una padella con un po’ d’olio (devono risultare trasparenti e leggermente ambrate) e sminuzza il formaggio.

Cuoci le omelette con la teglia leggermente imburrata, a bassissima temperatura e con il coperchio. Stendi le omelette e le farcisci con la cipolla e il formaggio. Arrotolale e chiudile in un film di alluminio, poi passale in forno a 140° per 10 min.

Servile con la besciamella rimasta.

Buon appetito!

Lamborghini Miura SV: la grande bellezza

Questa è la puntata della nostra serie sulle auto italiane che proprio non vedevo l’ora di scrivere! È arrivata la primavera; Vivaldi nelle cuffie, Botticelli davanti agli occhi… Parleremo quindi della… BELLEZZA! La bellezza all’italiana. La troviamo nel paesaggio, nell’architettura, nell’arte e persino… nel piatto.

Perché gli italiani producono macchine belle? Per me la risposta è semplice. La macchina nella lingua di Gabriele D’Annunzio è femminile. Basta così? Va beh, tanto per paragonare: in tedesco das Auto è neutro…

D’Annunzio, un grande fan dell’automotive, ma anche delle donne, è stato il primo a proporre un nome di genere femminile per denominare la macchina. Così cercava di convincere Giovanni Agnelli, titolare della FIAT: “La macchina è femminile. Ha la grazia, la snellezza e la vivacità di una seduttrice!”

Sofia Loren, Claudia Cardinale, Maria Grazia Cucinotta o Monica Bellucci sono tutte icone della bellezza all’italiana. Oggi, però, ne conosceremo un’altra. Vi presento Miura. Miura è nata… No! Mi scuso, come una vera DEA è STATA CREATA a Sant’Agata Bolognese. Il suo creatore è stato l’appena 25enne Marcello Gandini dello studio Bertone, e il suo padrino: Ferruccio Lamborghini. Lamborghini è nato il 28 aprile del 1916 ovvero sotto il segno del Toro. Era affascinato dai tori da corrida sin dalla prima visita in Andalusia nel 1962, e così decise di farne anche il marchio delle proprie macchine. L’auto, all’inizio chiamata P400, è stata battezzata per onorare la famiglia andalusa Miura, che da quasi 200 anni si occupava dell’allevamento dei tori famosi per la loro caparbietà. Nel 1966 Ferruccio Lamborghini è andato di persona a Lora del Rio per presentare la sua nuova macchina a Don Eduardo Miura.

Come descrivere le forme della Miura? Avete presente Anita Ekberg e la Fontana di Trevi nella ‘Dolce vita’ di Fellini? È proprio così. Magari MARCELLO! MARCELLO!… Gandini l’aveva in mente disegnando le linee della carrozzeria belle e stravaganti per quei tempi. Se gli ci sono voluti solo quattro mesi, deve averlo anche sognato. È possibile che la versione meccanica della “Nascita di Venere” di Botticelli sia stata creata tra sogno e veglia? Quando guardo le “ciglia” intorno ai fari anteriori di Miura, ne sono assolutamente convinto.

Come descrivere le forme della Miura? Avete presente Anita Ekberg e la Fontana di Trevi nella ‘Dolce vita’ di Fellini? È proprio così. Magari MARCELLO! MARCELLO!… Gandini l’aveva in mente disegnando le linee della carrozzeria belle e stravaganti per quei tempi. Se gli ci sono voluti solo quattro mesi, deve averlo anche sognato. È possibile che la versione meccanica della “Nascita di Venere” di Botticelli sia stata creata tra sogno e veglia? Quando guardo le “ciglia” intorno ai fari anteriori di Miura, ne sono assolutamente convinto.

Aggiungiamo il modo rivoluzionario di aprire il cofano e il bagagliaio, imitato più volte nella Lancia Stratos o Ferrari Enzo per citarne alcune; le prese d’aria nei parafanghi posteriori – la soluzione seguita da Lamborghini in quasi tutti i modelli successivi, da Coutach Anniversario all’attuale Hurracan – e dalle nervature del vetro posteriore. Capolavoro!

Va bene, ma perché Lamborghini si è rivolto allo studio Bertone, visto che ha iniziato la sua avventura con le automobili tre anni prima lavorando con Carrozzeria Touring? Il motivo era molto banale: Touring era andata in bancarotta nel 1966 e Bertone non fu vincolato da accordi con i concorrenti ovvero Ferrari e Maserati. A dire la verita Lamborghini non era convinto di questo progetto, sostenendo che un tale stile del corpo vettura gli avrebbe fatto una grande pubblicità, ma sarebbe stato difficile trovare almeno 50 acquirenti. Nucio Bertone, tuttavia, sosteneva: “Sono l’unico che sa cucire la scarpa giusta per il tuo piede”.

Gli ingegneri Gian Paolo Dallara, Paolo Stanzani e il collaudatore Bob Wallace erano responsabili della meccanica. P400, ovvero Posteriore 400 cm³: il che creava confusione, perché il motore non era posizionato nella parte posteriore. È stata la prima cosiddetta supercar: auto da strada con un potente motore a 12 cilindri posizionato centralmente. Centralmente, cioè tra gli assi della macchina. In pratica, ciò significa che il motore è posizionato appena dietro i sedili anteriori. È vero che un anno prima è stato creato De Tommaso Vallelunga con lo stesso posizionamento del motore. Tuttavia, con soli quattro cilindri e una capacità di 1,6 litri non meritava di essere chiamato una supercar. Il termine è stato usato per la prima volta dal giornalista automobilistico inglese L. J. K. Setright.

Gli ingegneri Gian Paolo Dallara, Paolo Stanzani e il collaudatore Bob Wallace erano responsabili della meccanica. P400, ovvero Posteriore 400 cm³: il che creava confusione, perché il motore non era posizionato nella parte posteriore. È stata la prima cosiddetta supercar: auto da strada con un potente motore a 12 cilindri posizionato centralmente. Centralmente, cioè tra gli assi della macchina. In pratica, ciò significa che il motore è posizionato appena dietro i sedili anteriori. È vero che un anno prima è stato creato De Tommaso Vallelunga con lo stesso posizionamento del motore. Tuttavia, con soli quattro cilindri e una capacità di 1,6 litri non meritava di essere chiamato una supercar. Il termine è stato usato per la prima volta dal giornalista automobilistico inglese L. J. K. Setright.

Al momento della costruzione, Miura era la vettura stradale più veloce del mondo. Raggiungeva 290 km/h, e la sua accelerazione [0-100 Km / h in 4.8s] rimane una cosa da invidiare per molte delle supercar di oggi. Tali risultati spettacolari sono stati raggiunti, tra gli altri, grazie alla riduzione del peso della vettura. A tale scopo è stato utilizzato un telaio di supporto perforato. Ferruccio Lamborghini ha fatto quello che era il suo obiettivo fin dall’inizio: con questa vettura ha sconfitto la Ferrari.

La prima versione di Miura aveva molte carenze strutturali, che sono state gradualmente migliorate nella versione S, ma solo la versione SV [Super Veloce] del 1971 è stata completamente perfezionata, diventando oggetto di ammirazione per ogni uomo. Ne sono state costruite circa 120-150, mentre di tutte le versioni tra gli anni 1966-73: 763.

Miura è stata presentata per la prima volta alla fiera di Ginevra nel 1966, mentre un pubblico più ampio poteva ammirarla nel film cult “Un colpo all’italiana” del 1969 con Michael Caine nel ruolo principale. Versione SV, senza le famose ciglia intorno alle luci. In questo scatto, ci dimentichiamo del fascino femminile di questa vettura. Abbiamo di fronte l’arena della corrida e un mostro spagnolo che ci sta attaccando. Il modello presentato è stato realizzato dalla società tedesca AutoArt. Il modello è disponibile in molti colori; questo però è unico, perché è proprio una Miura così che si trova nel Museo Lamborghini di Sant’Agata. È stata proprio questa macchina nel 2016 a commemorare il 50° anniversario della creazione di Miura nel ranch della famiglia Miura in Andalusia.

- Anni di produzione: 1966-77

- Volume di produzione: modello SV 120-150 unita

- Motore: V-12 60°

- Cilindrata: 3929 cm3

- Potenza/giri: 385 CV / 7850

- Velocita max: 290 km/h

- Accelerazione 0-100 km/h (s): 4,8

- Peso: 1293 Kg

- Lunghezza: 4359 mm

- Larghezza: 1760 mm

- Altezza 1067 mm

- Interasse: 2505 mm