Ewa Augustynowicz è violinista, direttore d’orchestra, fondatrice e direttrice artistica dell’ensemble femminile polacco-italiana “Giardino di Delizie” che suona musica barocca. Laureata alle scuole di musica di primo e secondo grado, ha studiato musica antica a L’Aquila per un anno, ha conseguito la laurea a Roma all’Accademia Nazionale Santa Cecilia e una laurea magistrale a Palermo in Sicilia. In precedenza, si è laureata in studi culturali all’università tedesca Viadrina di Francoforte, dove è stata la concertmaster dell’orchestra universitaria durante i suoi studi. Ha un dottorato in storia della civiltà, dedicato allo studio delle tracce nei vari paesi europei della danza chiamata “polka”.

Perché hai chiamato il tuo ensemble “Giardino di Delizie”?

Il nome dell’ensemble che ho creato nel 2014 è stato inventato da mio marito, italiano e di formazione storico. Si riferisce alla Firenze dell’epoca dei Medici, quando nei giardini barocchi, chiamati “Giardino di Delizie”, venivano collocate opere d’arte, le cosiddette “delizie”, affinché i visitatori potessero ammirarle.

Hai invitato solo le donne a suonare?

Questa era la mia idea, perché, a differenza di quanto avviene in Polonia, in Italia il mondo musicale è dominato dagli uomini. Ci sono molti ensemble maschili guidati da uomini. Ciò che ci caratterizza è che siamo un ensemble femminile guidato da una donna.

Vi distinguete anche per la composizione polacco-italiana.

L’ho pianificato in anticipo. La maggior parte dell’ensemble è italiana, ma ci sono alcune donne polacche ovvero: io, direttore artistico e violinista, Anna Skorupska, violista di Frascati, e la violoncellista Agnieszka Oszańca di Milano. Viviamo tutte in Italia, in diverse città, Roma e dintorni, Firenze, Vicenza.

Anche il repertorio combina entrambe le culture.

Il nostro repertorio esalta le influenze polacche in Italia e quelle italiane in Polonia. L’album “Gems of the Polish Baroque” (“Gemme del barocco polacco”) presenta composizioni strumentali dei più famosi compositori polacchi del XVII secolo, Jarzębski, Zieleński e Szarzyński. Erano così ispirati dall’Italia che i loro lavori sembrano essere di compositori italiani. Mielczewski presenta un po’ di folklore che, a sua volta, ha penetrato le opere di compositori italiani e tedeschi.

Il folklore polacco ha ispirato gli italiani?

Certo. Nel XVII secolo molti musicisti italiani vennero in Polonia per lavorare nell’orchestra reale alla Corte dei Vasa. Il nostro ultimo album “Alla Polacca” mostra come la musica polacca del periodo barocco abbia ispirato compositori stranieri: Tarquinio Merula (La Polachina), Carlo Farina (Sonata La Polaca), Giovanni Picchi (Ballo alla Polacha). Il musicista tedesco Georg Philipp Telemann fu ispirato dalle taverne polacche, dove le vielle e altri strumenti non erano suonati da musicisti professionisti, ma da suonatori popolari locali. Echi di queste melodie, motivi di polonaise, risuonano in molte delle sue opere, abbiamo il suo “Concerto alla Polonese” nell’album. Abbiamo anche “Polnische Sackpfeiffen” (“La cornamusa polacca”) dell’austriaco Schmelzer. Questo dimostra che lo scambio culturale tra musicisti polacchi e stranieri era continuo, si sono influenzati reciprocamente, hanno condiviso le loro abilità e conoscenze.

Perché hai scelto il barocco?

Mi piace il barocco. Mia madre suonava il violino. Mi sono diplomata alla classe di violino in Polonia, e la combinazione del mio suonare il violino contemporaneo con gli strumenti antichi mi ha affascinato quando ho preso parte al progetto di “Didone ed Enea” di Purcell. Ho finito altri studi in Italia, esplorando a fondo la tecnica del suonare strumenti antichi.

Cosa sono gli strumenti antichi?

Nel XVI e XVII secolo suonavano strumenti che avevano corde di budello. Gli strumenti di quell’epoca, prodotti nei laboratori di Stradivari, Guarneri, Amati, differiscono da quelli di oggi: il collo del violino era disposto diversamente e anche la tastiera e il ponte erano diversi, gli archi più corti e più piegati. La creazione di grandi sale da concerto nel XIX secolo ha portato alla sostituzione delle delicate e meno udibili corde di budello con quelle metalliche che hanno un suono più forte.

Oggi la musica antica è suonata sia su strumenti originali che su loro copie. Gli strumenti originali hanno circa 400 anni e sono molto costosi. Ma non sempre suonano bene oggi. Nel XVII secolo hanno vissuto il loro periodo di splendore, quando erano relativamente nuovi, ma oggi il loro legno è spesso in uno stato pessimo, quindi la moda di suonare gli antichi strumenti è più una questione di marketing che attenzione all’approccio filologico.

Molto spesso le copie fatte oggi, secondo i modelli del museo, hanno un suono migliore; io, per esempio, ho una copia di un Guarnieri del 2017 e ha un suono fantastico.

Il vostro pubblico è…

In Italia, gli amanti della musica barocca sono un pubblico piuttosto serio e maturo, anche se questa musica sta recentemente guadagnando popolarità. In Polonia, quando abbiamo suonato allo Schola Cantorum Festival di Kalisz oppure ad un concerto a Wrocław, siamo rimaste sorprese dalla massa di giovani.

Si dice che gli italiani siano una nazione musicale.

Forse a una partita di calcio… o sull’autobus mentre vanno a fare il tifo… (ride).

Nel XVI, XVII e XVIII secolo, l’Italia ha imposto le tendenze musicali in Europa. Dal XIX secolo però questo trend ha iniziato a cambiare. Attualmente, non osservo tra i giovani italiani un interesse di massa per l’educazione musicale, e poiché non c’è domanda, l’offerta è anche povera. In Polonia l’educazione musicale è molto sviluppata e raggiunge un livello veramente elevato, mentre in Italia le scuole private di musica non sono d’altissimo livello e le scuole pubbliche non esistono. Il livello di capacità di suonare strumenti musicali richiesto alla soglia del liceo musicale è incomparabilmente più basso che in Polonia, il che rende il livello di studi nei conservatori inferiore rispetto al nostro paese.

Come vivi in Italia?

Molto bene. Anche se penso che l’Italia come paese non accetta subito gli stranieri. Gli italiani sono attaccati alle loro “piccole patrie” e coltivano le differenze culturali locali. Questo è dovuto alla storia italiana, un Paese diviso in vari Stati per secoli. L’unificazione dell’Italia ha avuto luogo solo nel XIX secolo e ancora oggi, anche se vivono nello stesso paese, gli italiani si definiscono come napoletani, siciliani o toscani. Ci sono molti stereotipi. Per esempio, che il Sud è religioso e legato alla famiglia e il Nord europeo e commerciale.

Cosa ti piace di più in Italia?

La calma, la gioia di vivere e l’ottimismo. La gente sorride di più che in Polonia.

E c’è bellezza ovunque. Tutto è bello, anche le rovine. Adoro la costa del Mar Tirreno e i paesaggi italiani. E poi il clima è meraviglioso, un breve inverno mite, con il mare vicino, tutto l’anno è caldo, c’è tanto verde e arbusti fioriti. Roma, dove vivo, è architettonicamente una città fiabesca. Ci sono anche parchi bellissimi. E poi mi piace il modo in cui vivono e sono trattati gli anziani in Italia. Ad ogni età mantengono interessi e attività, studiano in vari corsi e passano gli esami nelle università, cantano nei cori, dipingono, si siedono nei caffè, apprezzano il vino e ridono molto. Ho l’impressione che invece in Polonia ci si aspetti che gli anziani si occupino solo dei loro nipoti e non debbano più sognare e pensare al futuro.

La ricetta per il successo?

Attività e lavoro. Nulla arriva da solo. Si deve viaggiare per il mondo, osservare la vita e le persone, aprirsi. Recentemente mi sono laureata presso l’Università di Musica Fryderyk Chopin in un corso – annuale da remoto – di gestione della musica, cioè marketing e costruzione del marchio. Oggi, se vuoi fare l’artista, devi essere in grado di comunicare con il mondo non solo attraverso la musica stessa.

Tłumaczenie it: Beata Sokołowska

Foto: Barbara Sandra Pawlukiewicz Carusotti, Marco Carusotti

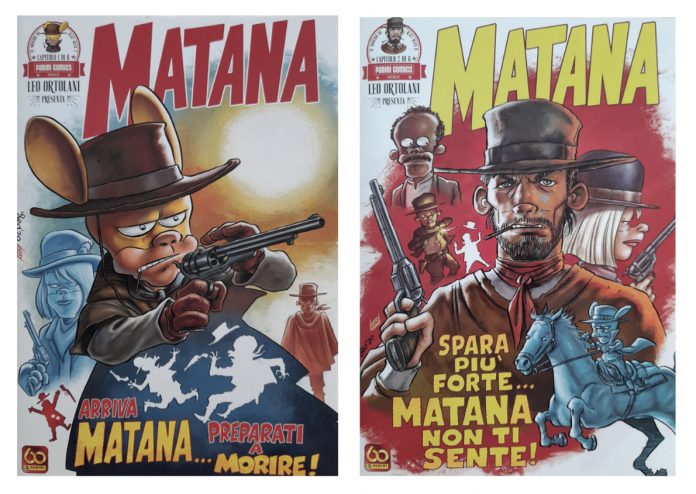

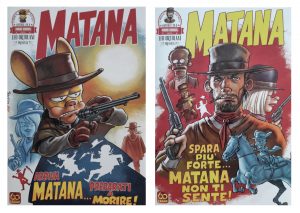

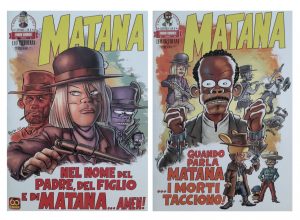

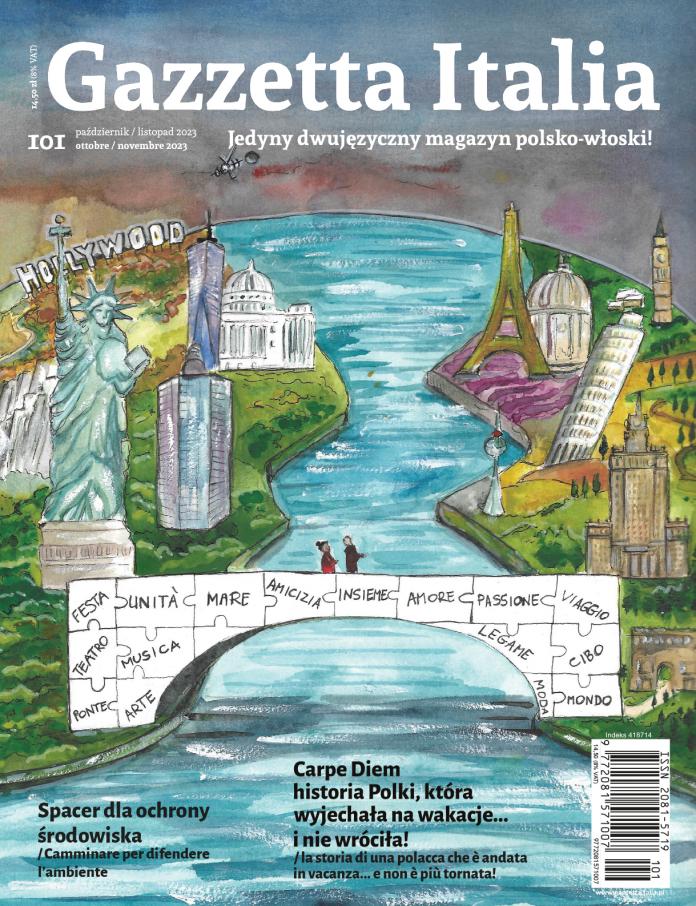

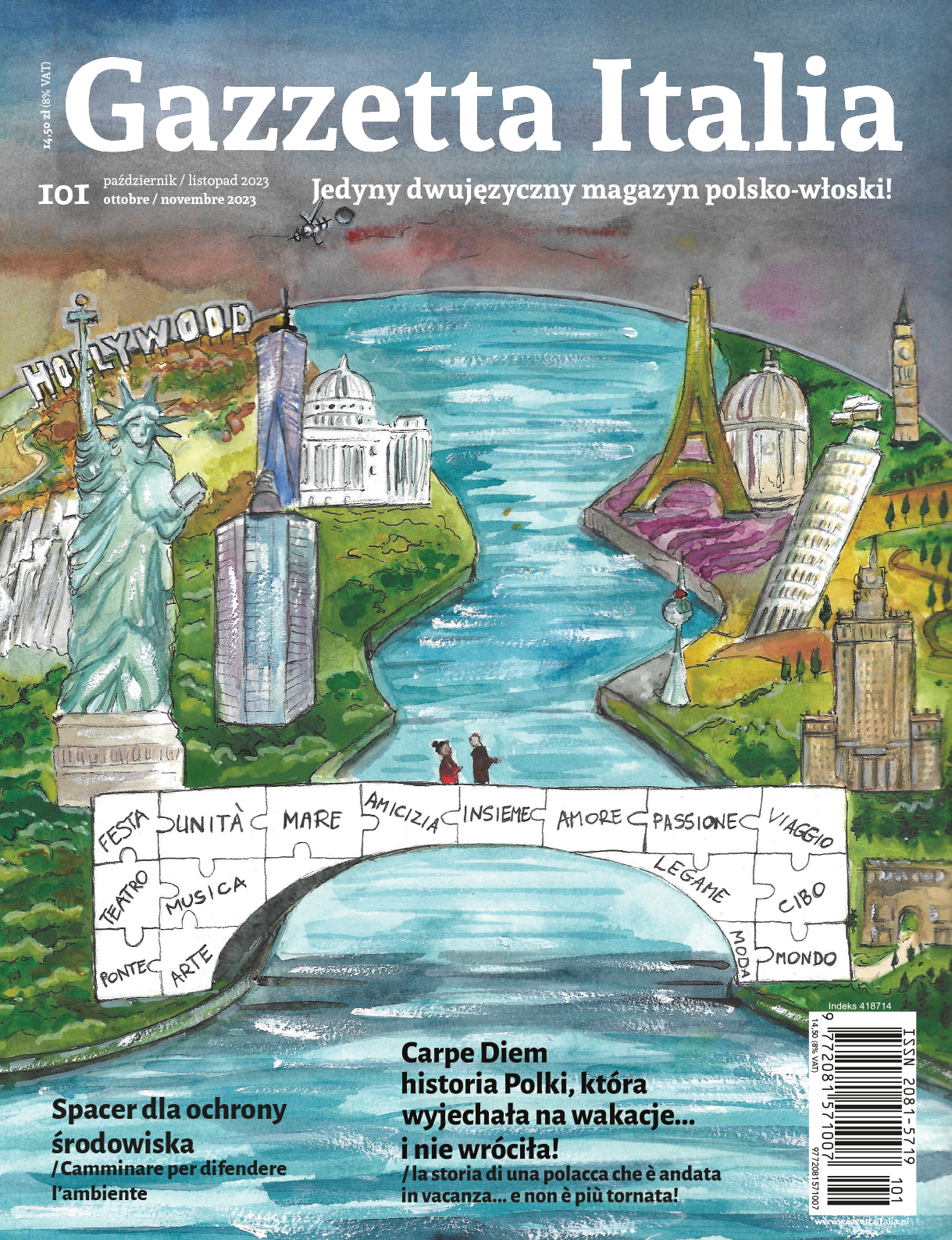

La suggestiva copertina di Gazzetta 101, disegnata da

La suggestiva copertina di Gazzetta 101, disegnata da