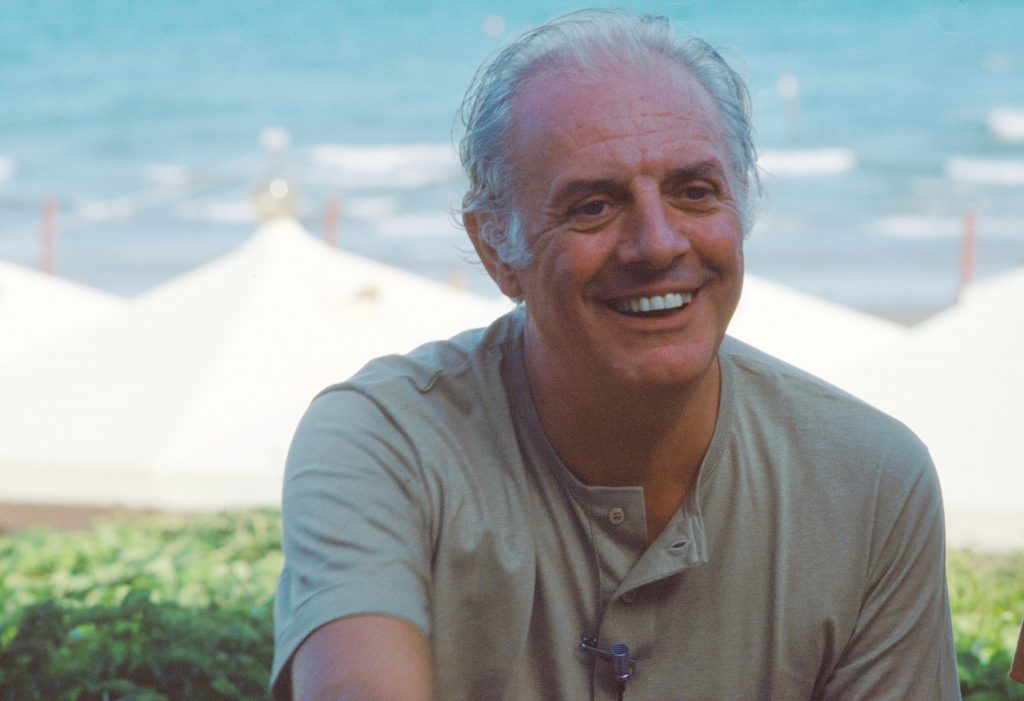

Nel 1969 con “Mistero buffo” il futuro premio Nobel per la letteratura Dario Fo metteva in scena uno spettacolo recitato in una lingua mescidata che univa, contaminandoli e fondendoli, diversi dialetti lombardo-veneto-friulani con la sua personale memoria della lingua dei giullari medievali. Il testo, pubblicato per la prima volta nello stesso anno a Cremona, con il sottotitolo di “Giullarata popolare in lingua padana del ‘400”, in realtà introduceva nella storia del teatro e della lingua italiana non una ripresa del padano tardo medievale, bensì quello che lo stesso Fo chiamò grammelot, cioè un discorso completamente agrammaticale e asemantico, eppure fortemente comunicativo nella sua realizzazione scenica, reso tale grazie alle doti mimiche e vocali dell’attore, costruito sulla imitazione della cadenza e della sonorità di una lingua o di un dialetto, che va a realizzare un discorso, senza però articolare frasi di senso compiuto.

Un linguaggio scenico, dunque, che non si fonda sull’articolazione in parole, ma riproduce alcune proprietà del sistema fonetico di una determinata lingua o varietà, come l’intonazione, il ritmo, le sonorità, le cadenze, la presenza di particolari foni, e le ricompone in un flusso continuo, che assomiglia a un discorso e invece consiste in una rapida e arbitraria sequenza di suoni: non solo, essendo dotato di una forte componente espressiva mimico-gestuale che l’attore esegue parallelamente alla vocalità, l’attribuzione di senso a un brano di grammelot è perciò resa possibile dall’interazione tra i due livelli che lo compongono, quello sonoro e quello gestuale.

Un linguaggio scenico, dunque, che non si fonda sull’articolazione in parole, ma riproduce alcune proprietà del sistema fonetico di una determinata lingua o varietà, come l’intonazione, il ritmo, le sonorità, le cadenze, la presenza di particolari foni, e le ricompone in un flusso continuo, che assomiglia a un discorso e invece consiste in una rapida e arbitraria sequenza di suoni: non solo, essendo dotato di una forte componente espressiva mimico-gestuale che l’attore esegue parallelamente alla vocalità, l’attribuzione di senso a un brano di grammelot è perciò resa possibile dall’interazione tra i due livelli che lo compongono, quello sonoro e quello gestuale.

Certamente se prodromi ed esempi di quello che oggi chiameremmo gramelot sono rinvenibili pure in precedenza nel teatro popolare europeo ma anche nel cinema, come nello straordinario monologo di Adenoid Hynkel nel film “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin, in Italia la parola però comincia ad essere testimoniata solo dopo il successo di “Mistero buffo”, nonostante lo stesso Fo abbia amato costruire una leggendaria origine storica di questa tecnica recitativa, facendo passare la vulgata che questo artificio fosse utilizzato da giullari, attori itineranti e compagnie di comici della commedia dell’arte già in epoca tardo medievale, quando questi professionisti dello spettacolo sarebbero stati indotti a recitare usando intrecci di lingue e dialetti diversi miste a parole inventate, affidando alla gestualità e alla mimica quel tessuto connettivo che rendeva la comunicazione possibile a prescindere dalla lingua parlata dal loro uditorio.

Ma in verità, progettando il suo “Mistero buffo”, aveva con ogni evidenza invece in mente ed evocava le narrazioni di quei fabulatori contadini che aveva avuto la fortuna di udire ed ammirare durante la sua infanzia, piegando inoltre chiaramente la sua scelta linguistico-teatrale verso un ben orientato senso ideologico, volto a valorizzare il recupero di una cultura popolare allora già in via di estinzione.

In effetti affascina il mito di queste immaginarie compagnie teatrali sempre in viaggio, che, muovendosi per l’Europa, senza poter fare affidamento su lingue franche per farsi intendere, oppure sulla conoscenza di lingue straniere da parte del pubblico, per la comunicazione non potevano che basarsi su lingue che il sito unaparolaalgiorno.it definisce “chimeriche, intrecci fra dialetti”, ipotizzando il grammelot come uno strumento capace di superare qualunque difficoltà di comprensione, pur possedendo una base linguistica al discorso e denotando la provenienza geografica del personaggio in scena. Ma anche il termine stesso grammelot o gramelot, che parrebbe una voce presa in prestito dal francese, è in realtà pure esso di origine imitativa e forse derivata dal veneziano: pensato come strumento recitativo, col suo assemblamento di suoni, onomatopee, parole e foni privi di significato in un discorso, ha trovato comunque nelle capacità gestuali di Fo la perfetta quadratura.

In “Mistero buffo” è soprattutto nella parte intitolata “La fame dello Zanni” che Dario Fo oltrepassa la mescidanza dialettale per raccontare in una lingua inventata, e soltanto risonante delle cadenze dialettali, la fame onnivora di un contadino inurbato nella Venezia del Cinquecento, Zanni, appunto: un povero che preso dalla fame si addormenta e sogna di mangiare qualsiasi cosa, immaginando di possedere tre pentoloni nei quali cucinar polenta, cinghiale e verdure; ma poi, non ancora sazio, di iniziare a mangiarsi parti del suo stesso corpo, lasciandosi alla fine solo la bocca a masticare; per poi svegliarsi e capire drammaticamente che si trattava solo di un sogno, disperandosi prima, per infine, sempre in preda ai morsi della fame, gratificarsi e saziarsi catturando e mangiando di gusto una mosca che lo stava infastidendo.

In “Mistero buffo” è soprattutto nella parte intitolata “La fame dello Zanni” che Dario Fo oltrepassa la mescidanza dialettale per raccontare in una lingua inventata, e soltanto risonante delle cadenze dialettali, la fame onnivora di un contadino inurbato nella Venezia del Cinquecento, Zanni, appunto: un povero che preso dalla fame si addormenta e sogna di mangiare qualsiasi cosa, immaginando di possedere tre pentoloni nei quali cucinar polenta, cinghiale e verdure; ma poi, non ancora sazio, di iniziare a mangiarsi parti del suo stesso corpo, lasciandosi alla fine solo la bocca a masticare; per poi svegliarsi e capire drammaticamente che si trattava solo di un sogno, disperandosi prima, per infine, sempre in preda ai morsi della fame, gratificarsi e saziarsi catturando e mangiando di gusto una mosca che lo stava infastidendo.

Ma a rendere efficace il grammelot serve un grande interprete, come appunto Dario Fo, capace di improvvisare un grammelot, con il quale lo spettatore si accorge di aver capito tutto, pur senza aver capito nulla. E sulla sua scia, anche un istrionico cantante come Adriano Celentano ha lasciato un esempio di grammelot musicale, imitando i suoni dell’inglese cantando nel 1972 la sua “Prisencolinensinainciusol”.