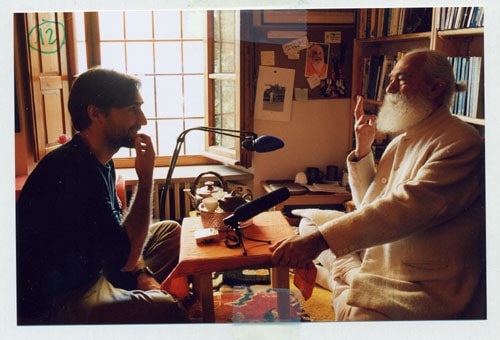

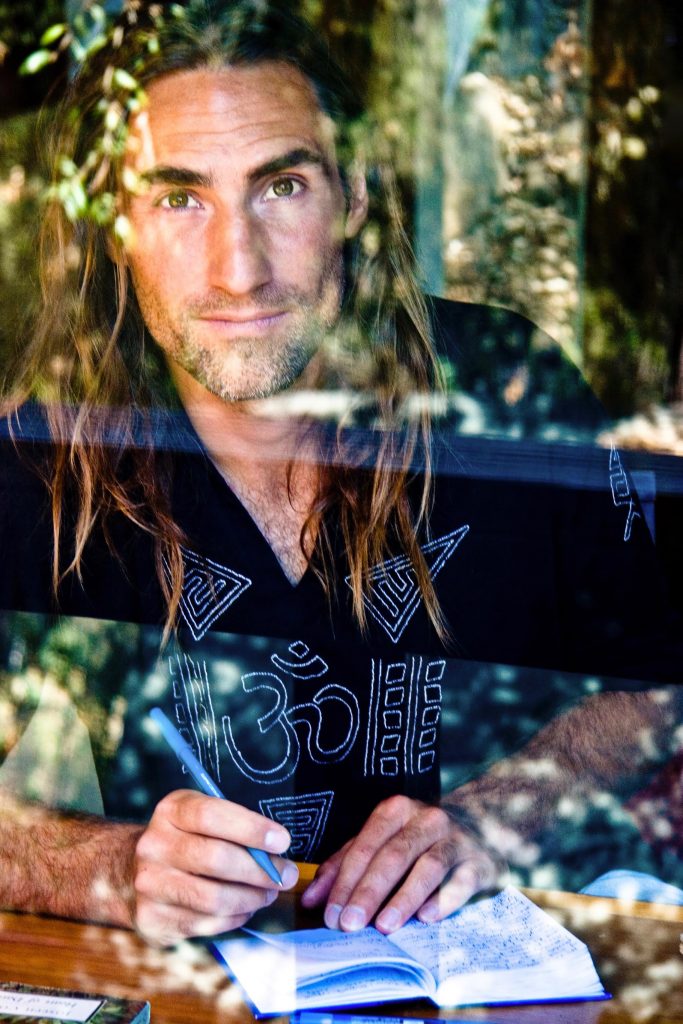

Ci incontriamo a Firenze. Folco mi viene incontro scalzo, sorridente e gentile. Un attimo dopo mi fa entrare in un soggiorno accogliente, pieno di libri. Lì, sotto l’occhio attento di un piccolo Buddha, affondando piacevolmente in una poltrona morbida e bevendo un tè verde, parlo con Folco Terzani di suo padre, della scrittura e della divinità nascosta nella natura.

MIO PADRE, TIZIANO

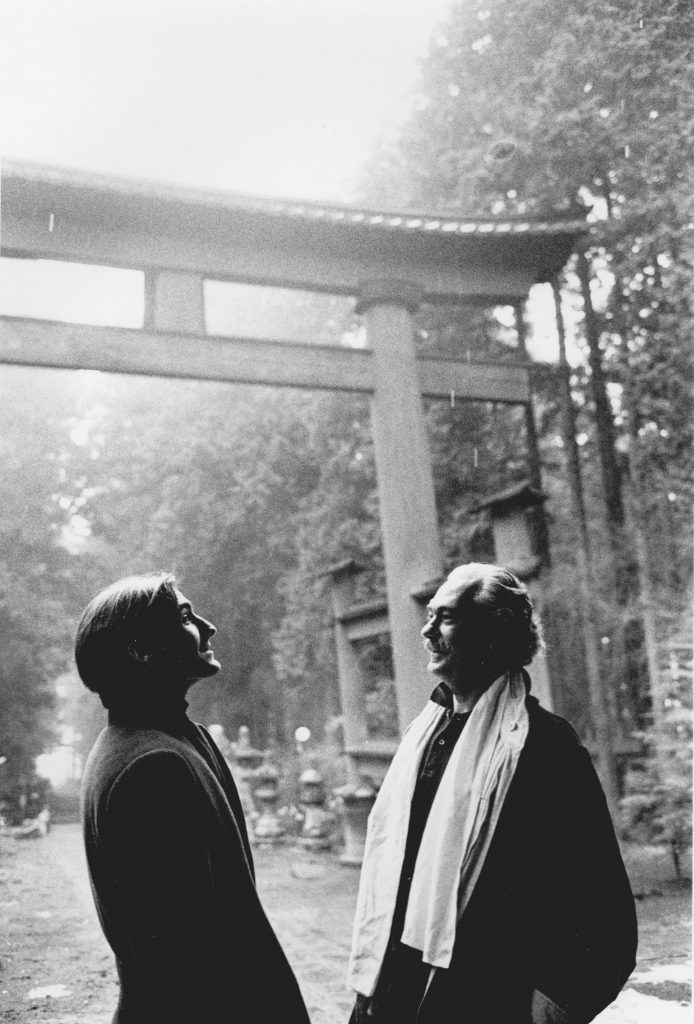

Folco Terzani, documentarista, scrittore e sceneggiatore, è figlio del famoso giornalista-scrittore italiano e corrispondente per Der Spiegel dall’Asia, Tiziano Terzani, che affascinò il mondo anche attraverso la scelta di un meraviglioso viaggio dentro di sé alla fine della sua vita. Tiziano, noto anche ai lettori polacchi, ha documentato la propria trasformazione interiore nei libri “Un altro giro di giostra”, “Le lettere contro la guerra” e nel libro-testamento “La fine è il mio inizio”, pubblicato ormai a cura del figlio.

Come era Tiziano Terzani nelle vesti di padre?

Come era Tiziano Terzani nelle vesti di padre?

Era difficile perché era un personaggio. Mia madre dice che da quando è morto non ha più trovato un’altra persona così interessante con cui parlare. Non si tratta solo di una questione di intelligenza ma proprio di una fenomenale comprensione delle cose. E poi quando una persona del genere viene a mancare, ti accorgi che la conversazione con gli altri è completamente su un altro livello. Quando penso a mio padre, vedo subito una persona molto forte. Sicuro di sé e della propria vita. Nessuno era sopra di lui e nessuno lo comandava. Nemmeno quando ha incontrato Dalai Lama, non ha chinato la testa, era sempre lui a dominare la situazione.

Nel libro postumo di tuo padre, da te curato, “La fine è il mio inizio”, Tiziano dice: “È come se con queste nostre chiacchierate io avessi voluto lasciare a te una sorta di viatico”. Per te invece cosa hanno rappresentato quelle ultime conversazioni?

Una straordinaria occasione di fargli tutte le domande che volevo. Uno non si immagina che gli ultimi mesi di un rapporto con un genitore possano essere belli. E noi invece siamo stati bene. Ci siamo divertiti a parlare della vita e guardarla come un meraviglioso ciclo che continua in eterno. Lui mi passava il meglio di sé stesso e io cercavo di prenderlo e portarlo avanti come una staffetta di vita. A volte i dottori dicevano: “Non si preoccupi”, e lui rispondeva: “No, tu non ti preoccupare per me, io so come vanno le cose. Lo so che muoio e state tutti zitti e fate come dico io”. E aveva ragione lui, perché stava morendo. E io gli ho fatto tutte le domande di cui sentivo il bisogno, poi ha smesso di parlare per due giorni e quindi è morto. Si è svolto tutto con un’incredibile precisione. Se n’è andato dove voleva, quando voleva, con le persone che voleva intorno a sé. Una vicenda che sembra un po’ miracolosa ma in realtà si tratta di un approccio alla vita e alla morte che un tempo molte persone avevano. È importante avere consapevolezza di sé stessi, non devi per forza praticare la meditazione o essere una persona spirituale, importante è non avere la testa persa in mille altre irrilevanti cose intorno, bisogna vivere nel presente.

Tiziano ha fatto un percorso straordinario di trasformazione, partendo dai reportage di guerra, finendo con uno spirituale messaggio di pace. Il suo modo di vedere la vita quanto ti ha influenzato?

Tiziano ha fatto un percorso straordinario di trasformazione, partendo dai reportage di guerra, finendo con uno spirituale messaggio di pace. Il suo modo di vedere la vita quanto ti ha influenzato?

In verità alla spiritualità ero più interessato io di lui. Quando sono andato a lavorare a Calcutta da Madre Teresa, lui diceva: “Sì, sì, vai, è interessantissimo. Però non buttarti dentro la minestra, assaggiala e vai via”. Lui era un giornalista e in questo lavoro devi avere la capacità di trattare temi completamente diversi, ovvero assaggi una minestra poi ne scrivi e passi ad assaggiarne un’altra, insomma conosci tante storie di vita. Gli ho risposto: “Ma se questa minestra è la più buona che abbia mai mangiato, allora non ho più ragioni a continuare ad andare in giro, mi fermo qui”. Lui rimase sorpreso, perché all’epoca da giornalista guardava alla vita in modo diverso, non era ancora interessato alla spiritualità. Per cui mi ha stupito quando poi ha sviluppato un approccio così filosofico tale da diventare uno dei miei più importanti maestri di vita. Ero curioso di quella trasformazione. Infatti la prima domanda che gli ho fatto nel libro “La fine è il mio inizio” era: “Ma tu davvero non hai paura di morire?”. Era un uomo talmente forte e deciso che quando faceva le cose, era come fosse un uragano. Credo abbia fatto un percorso così complesso in pochissimo tempo anche perché sentiva la minaccia della morte. Poi alla fine diceva che la malattia era diventata quasi una sua amica (sorride).

Qual è il ricordo più forte di tuo padre?

La sua fine. Perché mentre il suo corpo diventava sempre più debole, lui era sempre più lucido e forte. Ha saputo andare verso la morte come un guerriero, sereno, tranquillo, dicendo che era più interessato a quello che c’era dall’altra parte, invece di quello che aveva già visto qua. Mi ha stupito quando ha detto: “Sai, non mi interessa più questo mondo perché lo conosco già. Quel generale l’ho visto già 50 anni fa. Non è lo stesso generale ma è lo stesso tipo di uomo che dice le stesse bugie. Ho visto le stesse guerre per gli stessi ideali. Ed anche se può sembrare che sono delle guerre diverse, in realtà si lotta per gli stessi valori di sempre: per l’uguaglianza e per la giustizia. Ho visto queste cose, le conosco, non le voglio più vedere perché sono anche tremende. Sono più curioso di vedere cosa c’è dall’altra parte”. Sono frasi straordinarie, toccanti, per me indimenticabili. Il libro “La fine è il mio inizio” è un bel testamento. Proprio come voleva lui.

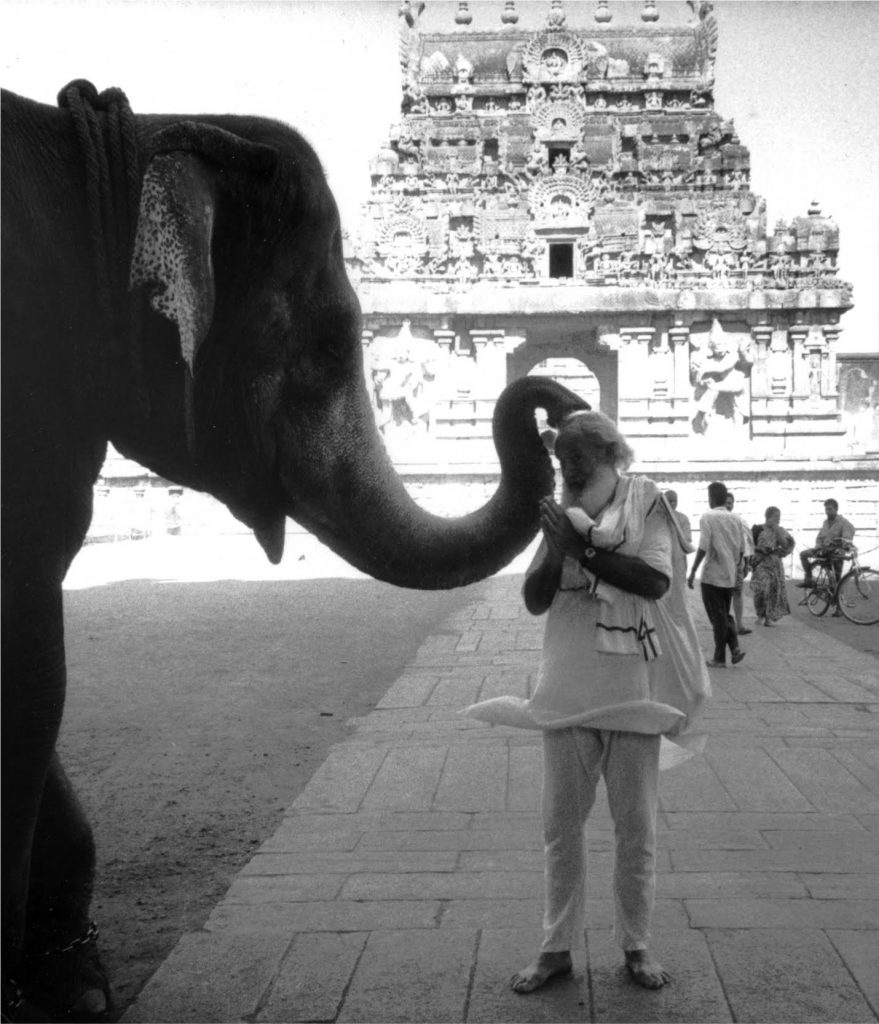

Folco, nato a New York, ha passato l’infanzia in vari paesi asiatici: Singapore, Thailandia, India, Cina e Giappone, seguendo insieme alla famiglia i passi del padre. Il soggiorno in cui parliamo, racconta le storie dei diversi viaggi compiuti, ed io decido di porre a Folco una domanda simile a quella che lui aveva fatto a suo padre: cosa vedi quando guardi il mondo?

Ho visto parecchio e sono interessato a come si sviluppa il mondo. Mi muovo spesso tra gli Stati Uniti, l’Europa e l’India. Sono tre poli molto importanti per me per capire come vanno le cose. Gli Stati Uniti è un paese rivolto alla crescita, al futuro ed all’innovazione. Poi c’è l’India dove ho vissuto molto, conoscendo la sua antica cultura ed i valori eterni custoditi soprattutto nelle montagne, i quali nelle città piano piano stanno sparendo. I valori opposti sono fortissimi. Per esempio mi viene in mente la bramosia dei cinesi nel far soldi. Loro credono profondamente nel materialismo! E poi c’è quest’Europa interessante che sta nel mezzo, avendo nello stesso tempo degli antichissimi tesori culturali, che continuano a parlarti, e la modernità. Credo che ci sia già la stanchezza della corsa verso il materialismo. Non so come siano i valori nei paesi dell’est d’Europa. Vorrei conoscere meglio la Polonia. Diciamo che voi avete incominciato quel percorso più tardi, da quando è caduto il comunismo. Siete però secondo me più freschi a comprendere le nuove idee ed a portarle avanti. E la varietà delle posizioni nei vari paesi europei credo sia un’opportunità per continuare a crescere in una direzione giusta.

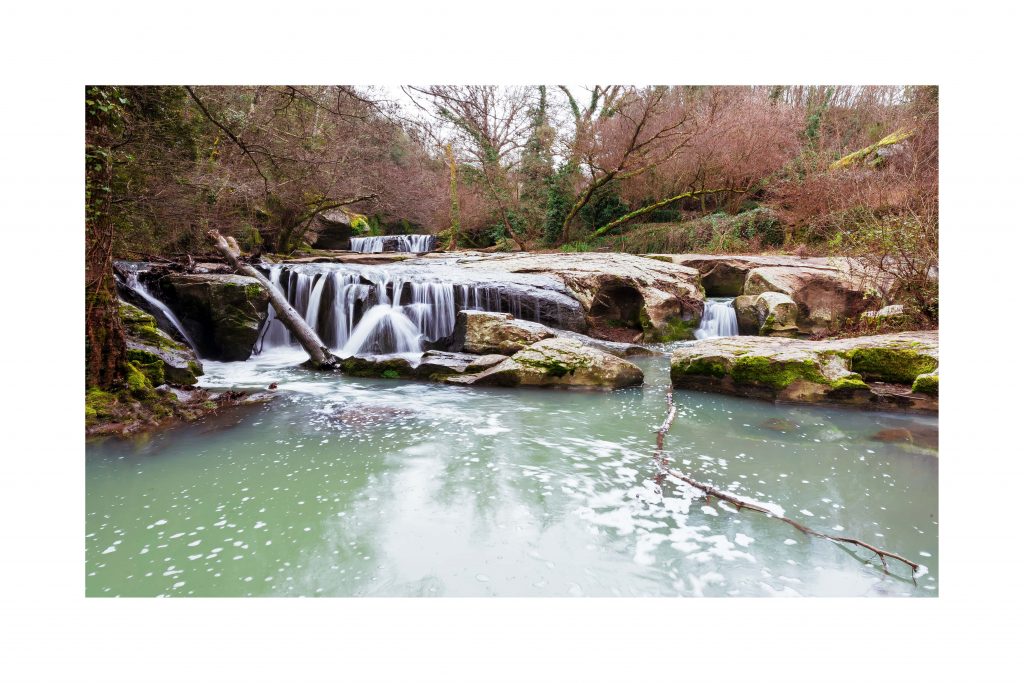

Alla fine della sua vita, tuo padre si è ritirato per tre anni nell’Himalaya rivolgendo la sua attenzione verso la natura e sentendosi un tutt’uno con il mondo. Tu sei legato in un modo simile ad un luogo particolare?

(sorride)

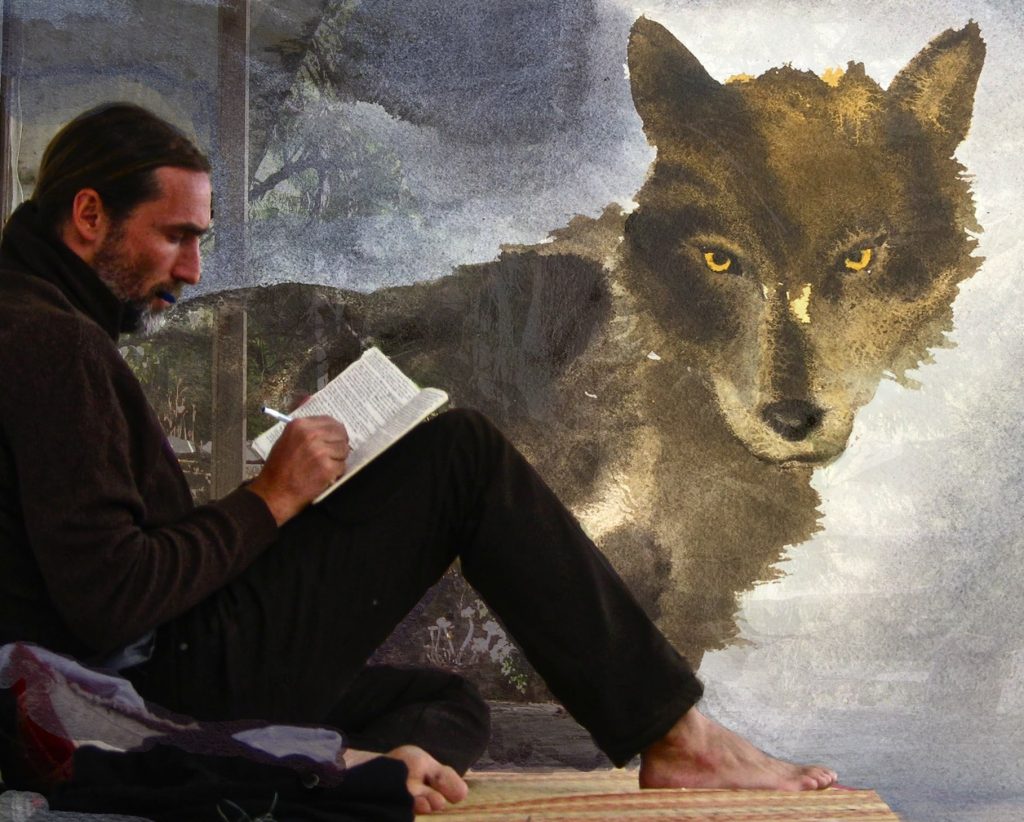

La montagna pistoiese dove mio padre ha scelto di morire. Lì sei sulla frontiera con la natura, c’è un continuo scambio con gli animali. Come mai la montagna? Perché là trovi i tuoi spazi di solitudine. Un posto che per molti anni non era considerato e che ora piano piano viene valorizzato da una nuova consapevolezza verso il valore che ha la relazione con la nostra grande madre terra. A proposito, a volte ci passano dei polacchi e sono delle brave persone, perché chi arriva fino a lì, di solito è una brava persona.

Con Folco mi incontro proprio il giorno prima dell’uscita del suo nuovo libro che leggo tutto d’un fiato in una sera (“Sei la prima!”, dice). Il libro, assicura Folco, probabilmente uscirà anche nelle librerie polacche. “Il Cane, il Lupo e Dio” è un racconto commovente, rivolto ad un lettore attento, sulla vita, sul valore della natura e sul senso del divino.

Finora i tuoi film e libri erano dei documentari. Com’è nata l’idea di scrivere una fiaba? È un libro universale adatto da 6 fino a 106 anni.

Brava, esattamente quello! Mi hai dato la risposta giusta!

(ridiamo)

I protagonisti del libro sono gli animali, ma metaforicamente descrivi un percorso di vita di un individuo che ha molta fiducia in Dio. Secondo te, oggigiorno è necessario recuperare i valori spirituali?

Sì. All’università leggevo tantissimo e nel tempo mi sono reso conto che le persone di cultura spesso non sono migliori di quelle più semplici che vivono in sintonia con la natura. Mio padre ha scelto di morire in montagna ed il suo migliore amico era un contadino. Molti si stupivano ma era così. Ed i bambini, come i vecchi, sono molto attenti alla natura. Sono aperti, ascoltano e mi è venuta voglia di parlare con loro. C’era sempre il problema su come trattare il tema del divino senza toccare i capisaldi delle religioni e senza rischiare una deriva New Age. Parlare tramite gli animali mi è sembrata la cosa migliore perché essi non hanno le nostre strutture mentali, però anche loro avranno un senso spirituale di qualcosa più grande che comunica attraverso la natura.

Il messaggio più importante che vorresti trasmettere ai tuoi lettori?

Avere il coraggio di uscire dagli schemi umani e vedere che c’è qualcosa di molto più grande. Rendiamoci conto che siamo parte di una storia lunghissima, di un immenso movimento. Ripensiamoci ed abbiamo il coraggio di fare un percorso di vita in cui crediamo, per poi poter dire che abbiamo dato un senso alla nostra esistenza, come ha potuto dirlo mio padre.