Photoreporter e scrittrice, laureata in filologia polacca, ha studiato anche teatro d’avanguardia e danza. Gira documentari, organizza laboratori teatrali e fotografici. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in tutto il mondo.

Lei fotografa e descrive la cultura e i popoli delle zone di confine dell’Asia, dell’Africa e dell’Est Europa. Perché ha scelto questo tema come motivo predominante delle sue opere?

Sono polacca di Varsavia ma parte della mia famiglia viene da un paesino che, prima della seconda guerra mondiale, era considerato dagli ebrei come uno dei più importanti centri chassidici in Polonia. La questione degli ebrei mi ha sempre interessato. Quando ero giovane non se ne parlava perciò ho letto tutto quello che potevo, ma non è stato facile perché tanti libri si dovevano cercare da fonti all’epoca illegali oppure in altre lingue. Nel 1988 sono andata ad Anversa. A quel tempo, mi occupavo della cultura e della storia della minoranza dei Lemchi, i cristiani ortodossi perseguitati dal governo comunista polacco, e raccoglievo storie anche dei loro vicini ebrei del periodo prebellico. Un giorno ho saputo che il più anziano ebreo di Grybów, Dawid Riegelhaupt, viveva ad Anversa. Nato nel 1906, una rarità! Dovevo conoscerlo. Dopo il nostro incontro Dawid mi ha portato a Diamantskrieg, dove lavoravano molti ebrei di origine polacca e la notizia del mio arrivo si è diffusa rapidamente. Ero per loro un pezzo d’infanzia, una cittadina del paese che amavano e da cui sono dovuti scappare dopo la guerra, come poi mi hanno raccontato. Non riuscivo a capire come potessero dire cose così negative sull’antisemitismo in Polonia. Io sono cresciuta con una narrazione diversa, in cui gli approfittatori erano un fenomeno marginale, e la generazione dei nostri nonni patrioti ed eroi era piena di compassione per il destino degli ebrei. Questi ultimi ebrei, di Łódź, di Varsavia, della Precarpazia, della Podlachia, mi hanno svelato i loro ricordi delle persecuzioni che hanno patito non solo per mano dei tedeschi ma anche da parte dei polacchi, prima, durante e dopo la guerra. Ricordavano con più dolore i torti subiti per mano dei loro compaesani che la crudeltà del genocidio nazista.

Invece gli anziani Lemchi mi hanno mostrato le loro spalle con segni di ferite, risalenti ai tempi della barbara azione di deportazione ”Vistola” nel 1947. Alcuni di loro furono poi detenuti nel campo post-tedesco, cioè nel campo di concentramento e di transito a Jaworzno. I prigionieri di guerra tedeschi furono imprigionati nel campo vicino. I soldati della Wehrmacht, trattati meglio, guardavano i Lemchi che morivano di fame e non riuscivano a capire perché i polacchi torturavano altri polacchi. Quel silenzio e la quantità del male subito dalle minoranze etniche e religiose che vivevano in Polonia hanno rotto qualcosa in me. Il confronto con questa verità è stata un’esperienza molto dolorosa.

Questa esperienza ha portato allo sviluppo dell’argomento e all’ulteriore ricerca…

Ne ho già scritto diverse volte: viviamo in un grande cimitero, dove l’alternativa al tacere su certi argomenti è una brutta parola, dove le vittime diventano criminali e i criminali vittime, giustificando in questa maniera le loro azioni. La Polonia non ha rielaborato il tema ebraico, come se la misura dei crimini tedeschi ci esentasse da esso, ma fortunatamente da almeno 20 anni grandi scrittori e ricercatori polacchi ci stanno lavorando. La mia generazione non conosce l’esperienza della guerra, ma conosce il silenzio dopo che le persone erano state assassinate, non compiante e dimenticate, un silenzio insopportabile che deve essere riempito.

Il mio fascino per le religioni e le culture deriva anche da un senso di ingiustizia nei confronti delle minoranze. Molti di loro scompaiono davanti ai nostri occhi, per questo bisogna essere svelti in questo lavoro. Ho iniziato la ricerca sulle terre di confine sud-orientali e orientali della Polonia. Ero anche molto curiosa del modo in cui le culture delle zone di confine si influenzano a vicenda. In periferia ci sono a volte i fenomeni più interessanti di spiritualità e saggezza di persone di fedi diverse. In Bielorussia ho incontrato tatari che praticavano certe usanze della fede ebraica, consapevoli di essere diventati memoria dei morti, e di quella ortodossa. Gli ortodossi invece, come i tatari musulmani, usavano preghiere e tradizioni cattoliche. Più andavo verso est più scoprivo minoranze culturali. Questo ha suscitato il desiderio di imparare e registrare le loro storie. Questi percorsi mi hanno portato in Asia e in Africa.

Possiamo dire, allora, che si tratta di un lavoro con una dimensione antropologica?

Si può dire che si tratta di una sorta di reportage antropologico. Per fare questo lavoro bisogna costantemente studiare la storia, l’antropologia, la letteratura, la poesia e le lingue. Il punto di partenza è la storia, sia quella ufficiale, che spesso è la narrazione dei vincitori, sia quella trasmessa oralmente ovvero la storia sugli inizi, gli antenati e il dolore dell’esilio, trasformata in mito e sublimata in rituali.

Le persone hanno sempre migrato, spesso contro la loro volontà, come ad esempio i popoli dell’Africa. Si è poi ritrovata in comunità composte come patchwork di diverse tribù e tradizioni, ha preso ciò che era utile dalle culture locali, proteggendo i suoi canti e i suoi ritmi, spesso creando nuovi culti, grazie ai quali ha cercato di sopportare il dolore cercando di mantenere vivo il ricordo del paese d’infanzia. Tutto questo è legato agli eventi di oggi, alla migrazione, alla fuga di persone o di intere generazioni, che sono costrette ad una pericolosa ricerca di una nuova patria.

Vivo a Trieste, a 10 km dal confine sloveno. Documento i giovani in fuga dal Kashmir o dall’Afghanistan nei Balcani. In Afghanistan mi sono occupata di minoranze per molti anni. E poi in Europa e negli Stati Uniti ho cercato di mostrare con il mio lavoro – mostre, urban art, libri, reportage, teatro – quanto i nostri destini siano legati. È necessario raccontare questa storia. La migrazione afghana, la seconda al mondo secondo l’UNHCR, non è qualcosa di nuovo, le sue origini risalgono all’invasione sovietica del dicembre 1979 e dal 2001 si sta dirigendo verso l’Europa. Fa quindi parte anche della nostra storia e della nostra responsabilità perché è conseguenza delle azioni militari compiute dall’Occidente in Afghanistan. L’esilio è un’esperienza molto difficile. Le famiglie afghane mandano i loro figli maggiori non solo perché sono più forti e saranno meno esposti a stupri e violenze rispetto alle ragazze, ma anche perché, secondo la loro tradizione, sono i figli primogeniti ad essere responsabili di tutta la famiglia. A questo si aggiunge il controllo sociale delle ”virtù delle donne” nella cultura afghana, ed è per questo che le ragazze afghane che camminano da sole – un caso molto raro – di solito hanno una guardia, a volte si parla di un finto cugino. Vorrei ricordare che si tratta di giovani in fuga dall’estremismo ideologico e terroristico. Purtroppo, questa fazione marginale più radicale ha dominato il nostro immaginario collettivo sull’Islam, anche grazie alla collaborazione dei media occidentali.

In effetti è terribile come i media creino stereotipi e quanto facilmente ci crediamo. Essendo consapevoli che il mondo li rappresenta con un’immagine negativa, si fidano degli estranei? Ogni cultura l’ha accolta allo stesso modo?

A Gerusalemme, nell’ambiente maschile degli ebrei haredim, mi hanno accolta con molta difficoltà. Questo è comprensibile, perché hanno un’infinità di regole riguardanti la segregazione di genere. Non potevo entrare nella parte maschile delle sinagoghe e delle yeshives, anche se volevo davvero scattare foto lì. Ho rispettato il mio posto. Mi vesto sempre nel rispetto delle tradizioni locali, tra i musulmani, ad esempio, sono coperta fino alla punta delle dita, facendo in modo che non si veda neanche una ciocca di capelli. Nei circoli sufi afghani sono sempre stata accolta calorosamente, anche se ero l’unica donna tra gli uomini e sapevo benissimo che questi onori erano riservati a me come ospite e non come donna. Si vede che le regole sacre dell’ospitalità sono più forti di alcuni modelli culturali patriarcali secondo cui una donna è un po’ meno umana di un uomo.

Lei li accoglierebbe nello stesso modo a casa sua?

Vale la pena di mettere giù la macchina fotografica e la penna per aiutare davvero. Non voglio parlare di me stessa, ci sono già abbastanza auto-narrazioni eroiche su novelli Schindler che facevano uscire la gente dopo l’occupazione dell’Afghanistan da parte dei talebani. È interessante notare che le stesse persone che l’Europa ha salvato, facendogli abbandonare i loro figli all’Abbey Gate dell’aeroporto di Kabul, le stesse persone a cui i nostri ministeri della Difesa e degli Interni hanno garantito un volo e un visto in Europa in agosto, diventeranno molto rapidamente di nuovo illegali alle nostre frontiere. Aiutare loro o quei bambini abbandonati è un lavoro enorme.

Molte persone aiutano ogni giorno da anni, in silenzio, perché è una questione di decenza e non di eroismo. Quando il mondo intero è malato, il sogno di viaggi turistici in paesi lontani non è osceno? Potrebbe essere invece una buona occasione per dare una mano a coloro che non hanno scelta e devono migrare. Anche questo è conoscere e, vi assicuro, è molto più profondo di un safari fotografico tra le tribù dell’Etiopia distrutte dai turisti o nelle baraccopoli dell’India.

Nel nostro piccolo possiamo aiutare in molti modi diversi creando dei meravigliosi legami di solidarietà. Nel mio caso è anche una questione di ricambio dell’ospitalità, che ho vissuto, anche se probabilmente in misura diversa. Non mi fido per esempio dell’ospitalità afghana perché a volte è esagerata. Un autista è in grado di mettere i propri figli in macchina per far sembrare che una donna estranea sia sua moglie così entrambi prendono meno rischi. Preferisco andare da sola, a piedi. Ecco perché sto sempre attenta a quello che chiedo agli afghani.

Finché non si incontra un rifugiato è difficile essere sensibili alla sua situazione. Lo vedo ovunque, tra amici nella mia città di confine. La situazione può cambiare quando ci troviamo di fronte ad una persona, ad esempio ad una ragazza di nome Fatima con un bambino che zoppica a causa delle profonde ferite ai piedi e che, per la prima volta da due anni, passa la notte in una vera casa, si siede a un tavolo ben preparato, mangia un pasto caldo afghano, dorme in lenzuola stirate e allo stesso tempo blocca la porta con un armadio perché ha ancora paura della foresta e di uomini armati e mascherati. Allora cominci a capire lentamente la sua storia e la sua paura.

Come sono stati i suoi primi incontri con i musulmani? Quanto tempo ci è voluto per fare amicizia e per guadagnare la loro fiducia?

I primi musulmani in carne e ossa che ho incontrato erano i tatari polacchi. Ci hanno messo sotto il piumino, perché faceva freddo. Stavo camminando con un’amica nella foresta vicino al confine bielorusso e si sprofondava nella neve fino alle ginocchia.

In Afghanistan ho incontrato tanti limiti: sono una donna, cammino da sola, a volte zoppico o sono malata, ma comunque mi accolgono con emozione e ospitalità che per loro è sacra, come in tutto l’Oriente. L’ospitalità è indipendente dalla religione.

Dai Lemchi, che erano tornati dalla deportazione alle terre occidentali nei loro nativi Monti Beschidi, all’inizio bussavo, con il pretesto di comprare il latte, per poter fare amicizia. Ero molto timida. Ho capito subito che la fiducia viene solo dalla gentilezza e dal rispetto. Ho fatto molte amicizie durevoli. Ovviamente in tutte le culture la gente si comporta diversamente. A volte sembra che un sorriso apra il mondo e poi si scopre che in alcune tribù dell’Africa mostrare i denti è una dimostrazione di virilità, salute e potere. Così si creano situazioni divertenti.

Nell’Europa dell’Est mi è capitato che la fiducia di chi accoglie in casa un ospite fosse così grande che per la prima volta hanno raccontato storie che avevano sempre taciuto. Cioè hanno affidato la memoria a una sconosciuta. Molti di loro sono morti, per me è stata l’ultima possibilità di incontrare persone anziane che ricordavano ancora i tempi della prima guerra mondiale. Quel mondo se n’è andato con loro perciò è necessario scrivere queste storie.

Quando penso, ad esempio, all’Afghanistan o all’Iraq mi vengono in mente le immagini che ci presentano i mezzi di comunicazione: povertà, miseria, guerra, rabbia. Queste immagini sembrano urlare, nelle sue foto invece c’è un punto di vista completamente diverso. È un tentativo di rendere autentico quel mondo?

In un certo senso sì. La fotografia è sempre un’interpretazione. Non si tratta di istruire, ma sensibilizzare le persone. È importante mostrare la verità. E cos’è la verità nella fotografia? Un attimo in cui qualcosa viene rivelato, qualcosa di reale ma non del tutto definito lasciando così allo spettatore un’opportunità di completarlo con l’immaginazione.

Mi infastidisce quando sento dire che le mie foto sono belle. Non voglio deliziare nessuno. Mi sento meglio quando questa bellezza diventa inquietante. Vorrei che le mie foto entrassero nella cultura e nella coscienza pubblica, se lo meritano, e che fossero un ponte tra le persone. Probabilmente solo l’arte è un mezzo abbastanza forte per far aprire una persona agli altri.

Tuttavia, queste storie sulle persone e sulla loro cultura, anche se molto interessanti ed estremamente preziose per il mondo, si perdono tra le notizie di facile sensazionalismo…

Sì, gli stereotipi diffusi dai media sono a favore dei fondamentalisti o dei terroristi. Vogliono che il loro ”bell’attacco” sia sulla prima pagina dei giornali. Vogliono essere al centro dell’attenzione dell’informazione, sono soddisfatti che qualcuno noti i loro crimini, perché è solo grazie a questo che esistono. Bisogna anche ricordare che la maggior parte dei fotogiornalisti di guerra si muovono con un contingente di soldati, perché è per questo che sono stati inviati. Gli hanno pagato il volo, vitto e alloggio e hanno ricevuto i termini del contratto e dell’assicurazione, in cui era chiaramente specificato dove e come potevano muoversi. Non possono uscire da soli, quindi non hanno idea della vita reale della popolazione civile. Ed è il loro lavoro che crea l’immaginario collettivo sull’Afghanistan. Io non vado lì per confermare ciò che già sappiamo o per garantire ai giornali una specifica foto. Vado lì per imparare e scoprire qualcosa che non sappiamo. Sfortunatamente non c’è richiesta per tali materiali. Ho scelto questa strada consapevolmente e, anche se ho ricevuto molti premi per le mie foto, i giornali non hanno pubblicato molto. Le redazioni non volevano ascoltare storie sugli afghani, ma piuttosto erano curiosi di sapere come mai ero ancora viva. In risposta ho scritto un reportage, o meglio un trattato antropologico, sul teatro della quotidianità degli afghani, sui loro travestimenti e trucchi per sopravvivere. Perché un ostacolo può sempre essere trasformato in un vantaggio e un problema in un’opportunità per un altro incontro. L’ho imparato in viaggio.

Le persone spesso non si rendono conto di quanta energia un fotografo mette nella creazione di una serie di foto o reportage. Come si prepara per questi viaggi?

Prima di tutto viaggio da sola e a mie spese. Lavoro tanto per permettermelo. Non sono un’inviata, mi auto invio. Mi piace viaggiare senza biglietto di ritorno, così non devo spostarlo all’infinito. Questo lavoro richiede anche molta forza fisica. Non si sa mai quanto si dovrà camminare, in quali condizioni vivere. Sono sportiva e me la cavo, è la mia grande risorsa. Un problema a parte è lo sforzo psicologico. Le persone mi affidano le loro storie, mi danno una parte di sé stessi. Mi sembra che la fotografia sia una questione di responsabilità. È importante costruire una buona storia che aiuti queste persone e sensibilizzi gli altri.

Ho davanti a me le foto della serie ”Africas”. Le ritengo stupende perché, oltre l’estetica del gioco di luci e ombre, raccontano anche una storia, la definirei una sorta di profondità bidimensionale. Le sagome delle persone sono scure e non si vedono i volti, perciò si legge di più dall’ambiente in cui si trovano. Qual è il ruolo dello sfondo nelle sue fotografie?

Per me non esiste uno sfondo nella fotografia, la fotografia è tutto, anche il più piccolo punto, ombra, segno su quello che comunemente chiamiamo lo sfondo. Per mostrare ciò che è importante, è necessario condurre a questo punto attraverso varie forme geometriche, a volte linee quasi invisibili, macchie, chiaroscuri, segni e vari percorsi, che a volte portano anche oltre l’inquadratura. Questo ”background” è importante per me tanto quanto il primo piano. Succede che il soggetto principale della foto è nascosto, devi trovarlo.

Che cos’è la fotografia per lei?

È una sorta di meditazione, richiede di essere in anticipo sui tempi, di avere un intuito su ciò che può accadere e questo è possibile solo nella massima concentrazione. Si tratta di frazioni di secondi, momenti che non possono essere ripetuti o riprodotti. Bisogna essere pronti e avere una perfetta padronanza della tecnica, la macchina fotografica deve avere tempo, profondità e luce ben impostati. Sembra molto semplice ma non lo è affatto. Sono importanti la concentrazione, la capacità di aspettare e la calma. La fotografia è anche reciprocità, è un incontro. Per me non è un fine, ma un mezzo, non devo avere una foto, posso parlare. Non mi piace essere fotografata, quindi capisco le persone che non vogliono apparire in foto. Purtroppo la fotografia è onnipresente e spesso viola la privacy.

Credo che nei luoghi più calmi si possa avere più controllo dell’inquadratura rispetto a quando si è in una grande città? È possibile fotografare nel trambusto della metropoli?

Una città europea è un grande soggetto, si possono osservare molti fenomeni interessanti legati alla luce, ma ovviamente è più difficile fotografare le persone. Tutti sono consapevoli dell’invasione dei social media, quindi la sfiducia è comprensibile. È importante non fotografare le persone contro la loro volontà.

Esiste la convinzione che per scattare foto bisogna andare in un posto lontano, estraniarsi dal mondo di tutti i giorni e guardare gli ”altri”. Questa ovviamente è un’illusione perché le foto scattate in questa maniera sono spesso molto brutte, non hanno profondità, c’è solo esoticità superficiale. Penso anche che sia importante vivere la quotidianità nella fotografia, come diceva Czesław Miłosz, ”partendo dalle mie strade”. A volte insegno fotografia a bambini provenienti dai ghetti poveri da cui non possono uscire, come le enclave serbe del Kosovo. Gli insegno a guardare questi luoghi con ”occhi diversi” in modo che cambino la loro prospettiva sul mondo che conoscono, giochino con le proporzioni e attivino la loro immaginazione. Per fargli vedere macchie solari, lampi, insetti, luce che brilla attraverso le foglie degli alberi.

A proposito come guarda le sue foto? Le tratta come una sorta di ricordo? Si siede con una tazza di tè, tira fuori un album e lo mostra agli amici o ricorda da sola i viaggi?

No. Creare sequenze che si trasformano in una storia è un lavoro. Metto da sola le foto negli album, le associo al testo, ma sono stanca delle mie foto e non mi piace guardarle. A casa voglio riposare, ho bisogno di spazio vuoto. Preparo mostre, monto, controllo se tutto è in ordine e questo mi basta.

Penso che nel corso degli anni guardiamo le nostre fotografie in modo diverso.

Sì, una tale distanza aiuta sicuramente, quindi è importante conservare l’archivio e fare una riselezione. Sia quando fotografi che quando fai editing, devi essere come una pagina bianca e non lasciare che altre immagini o teorie prendano il sopravvento sul tuo modo di percepire. Bisogna entrare nelle immagini, abbinarle le une con le altre, e poi la partitura narrativa – due, tre, sette foto, o un libro intero – crea a volte

una nuova storia, rafforzando le singole fotografie e facendo emergere un significato ancora più profondo sulle persone e sulle situazioni che vogliamo raccontare. Lavorare sulla sequenza è molto importante. Lo insegno ai miei studenti. Quando invece si lavora sul campo ogni giorno è nuovo, facciamo nuove esperienze, cerchiamo nuove persone, luoghi, partendo da zero. Certo siamo già in grado di prevedere alcune cose, ma bisogna essere sorpresi ogni volta…

Avere la freschezza dello sguardo?

Esattamente! Ho 55 anni, quindi ho già molta esperienza. Ho visto tante cose, innumerevoli situazioni e posso prevedere alcune cose. Osservo il teatro della vita che si ripete, il dolore che ritorna, le separazioni, la sofferenza e la gioia. Comunque

cerco di mantenere attenzione ed empatia.

Ha visitato molti paesi ma ha deciso di vivere in Italia. Come mai ha scelto proprio Trieste?

In parte per una situazione familiare, in parte per caso. All’inizio non pensavo che l’Italia sarebbe stata il posto dove avrei voluto trascorrere il resto della mia vita. Immaginavo che sarei venuta per un po’, ma questo momento dura già da 28 anni e sono molto grata al destino per questo. Ma anche la lingua e la letteratura polacca, con cui sono cresciuta, sono la mia casa. A causa della distanza e del fatto che non la uso tutti i giorni, trovo forza nelle parole polacche. È incredibile quante dimensioni possa avere una parola polacca! Presto anche molta attenzione al suono e all’etimologia. L’Italia è un paese molto interessante, probabilmente il più bello al mondo, lo amo molto. Torno a casa e dagli amici con una sensazione di gratitudine.

Ogni regione ha qualcosa di unico, che la distingue dalle altre, e che costantemente ci sorprende e ci attira. Che cos’è che le piace di più dell’Italia?

Amo l’Italia per l’operaio che legge Rilke e organizza un festival di musica, per le persone che da molti anni portano nella piazza di fronte alla stazione ferroviaria di Trieste il riso con verdure, scarpe morbide, vestiti e medicine per i rifugiati feriti e congelati, per i calabresi e la loro ospitalità quasi afgana, cioè orientale, sacra, per l’umorismo diabolico dei toscani, per il fatto che esista una città come Napoli, per il dialetto romano e la luce dell’Umbria, per la bora, ovvero il più forte vento mediterraneo… I motivi sono infiniti e non faccio complimenti di routine. Non c’è snobismo e necessità di giudicare. Quando mi esibisco nei teatri italiani, sento l’attenzione e la tenerezza del pubblico che ascolta la storia. Sono contenta di aver cresciuto i miei figli qui. In Italia ho tanti impegni, faccio workshop e lezioni, pubblico libri. Ultimamente lavoro molto in Calabria dove da un po’ di tempo sto girando un film documentario. Esploro ogni angolo delle montagne dell’Aspromonte, perché anche lì ci sono fenomeni legati ai luoghi di confine. Con mio figlio, che fa il regista, giro una storia sulle persone che vivono in città completamente deserte, spesso sono figli di migranti.

La ammiro per il suo coraggio e la sua determinazione e per l’aiuto che porta a chi ne ha bisogno in modo diretto e attraverso il suo lavoro.

L’aiuto è un dono non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo offre. Come possiamo essere certi che non diventeremo di nuovo dei rifugiati?

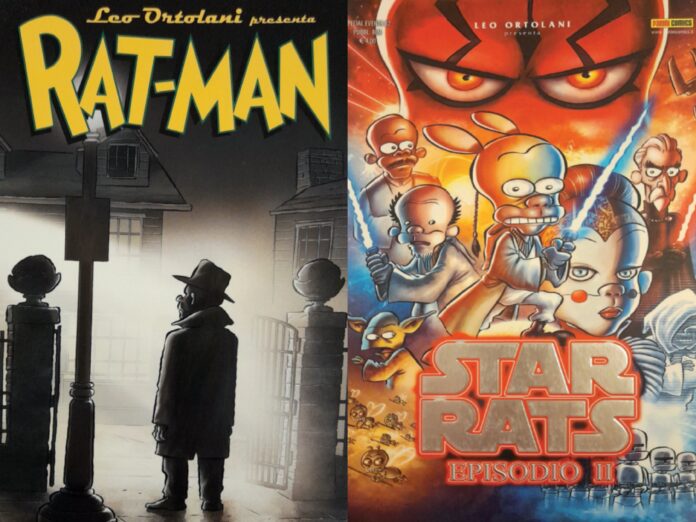

ancora un aspirante fumettista poco più che ventenne. In questo periodo nacquero storie come “Jorango” (parodia di “Rambo”) e “Il Cercatore” (che mescolava “Indiana Jones” con la fantasy alla Tolkien). Si tratta di opere ancora piuttosto acerbe sia nel disegno che nella sceneggiatura, da cui emerge però tutta la passione del giovane disegnatore per la settima arte. Nel 1989 Leo realizza la prima avventura di Rat-Man, un’evidente parodia di Batman ispirata al fi lm di Tim Burton, uscito in quello stesso anno. Tra il 1995 e il 1997, sulla serie autoprodotta “Rat-Man” escono altre rivisitazioni comiche come “Dal futuro!” (parodia di “Terminator”) o “The R-File” (divertente omaggio alla serie tv “X-Files”, popolarissima in quegli anni).

ancora un aspirante fumettista poco più che ventenne. In questo periodo nacquero storie come “Jorango” (parodia di “Rambo”) e “Il Cercatore” (che mescolava “Indiana Jones” con la fantasy alla Tolkien). Si tratta di opere ancora piuttosto acerbe sia nel disegno che nella sceneggiatura, da cui emerge però tutta la passione del giovane disegnatore per la settima arte. Nel 1989 Leo realizza la prima avventura di Rat-Man, un’evidente parodia di Batman ispirata al fi lm di Tim Burton, uscito in quello stesso anno. Tra il 1995 e il 1997, sulla serie autoprodotta “Rat-Man” escono altre rivisitazioni comiche come “Dal futuro!” (parodia di “Terminator”) o “The R-File” (divertente omaggio alla serie tv “X-Files”, popolarissima in quegli anni). Signore dei Ratti”, ispirato alla trilogia tolkeniana di Peter Jackson, pubblicato nel 2004. La saga di “Star Rats” è poi proseguita con altri tre episodi (in cui Ortolani si diverte a parodiare la trilogia di prequel di George Lucas) nel 2005, 2014 e 2015. Un esperimento interessante è quello del fumetto in 3D “Avarat”, uscito in due parti nel 2010 e ovviamente basato su “Avatar” di James Cameron, mentre nel 2012 viene pubblicato “Allen”, parodia della saga di “Alien” creata da Ridley Scott e in particolare del film “Prometheus”, uscito

Signore dei Ratti”, ispirato alla trilogia tolkeniana di Peter Jackson, pubblicato nel 2004. La saga di “Star Rats” è poi proseguita con altri tre episodi (in cui Ortolani si diverte a parodiare la trilogia di prequel di George Lucas) nel 2005, 2014 e 2015. Un esperimento interessante è quello del fumetto in 3D “Avarat”, uscito in due parti nel 2010 e ovviamente basato su “Avatar” di James Cameron, mentre nel 2012 viene pubblicato “Allen”, parodia della saga di “Alien” creata da Ridley Scott e in particolare del film “Prometheus”, uscito  qualche mese prima. Tutte queste storie, pur essendo ambientate in universi narrativi differenti, hanno sempre per protagonisti Rat-Man e gli altri personaggi della serie principale, o perlomeno delle loro versioni alternative.

qualche mese prima. Tutte queste storie, pur essendo ambientate in universi narrativi differenti, hanno sempre per protagonisti Rat-Man e gli altri personaggi della serie principale, o perlomeno delle loro versioni alternative.

Il personaggio di Diabolik non è molto conosciuto in Polonia. Fu creato da Angela e Luciana Giussani, due donne che anticiparono i tempi: negli anni Cinquanta, quando una donna al volante per le strade di Milano era una rarità e suscitava scalpore, Angela aveva già le qualifiche di una pilota di aviazione! Le sorelle dedicarono gran parte della loro vita lavorativa dirigendo la casa editrice Astorina che pubblicava le storie su Diabolik. Quanta ispirazione per le autrici sia stato il “Fantomas” francese* [in stampa dal 1911] è difficile da dire, perché entrambi i personaggi sono ladri geniali che usano dei gadget sofi sticati; sono anche beh, bisogna ammetterlo, assassini spietati. Diabolik non ha mai usato un’arma da fuoco, era capace però di abbattere o di sopraffare la sua vittima con un trucco o con un colpo proveniente direttamente dall’Estremo Oriente; non disdegnava lame e tutti i tipi di veleni e prodotti chimici. Dopo ogni azione si nascondeva in una delle tante residenze camuffate, sparse per tutto il mondo.

Il personaggio di Diabolik non è molto conosciuto in Polonia. Fu creato da Angela e Luciana Giussani, due donne che anticiparono i tempi: negli anni Cinquanta, quando una donna al volante per le strade di Milano era una rarità e suscitava scalpore, Angela aveva già le qualifiche di una pilota di aviazione! Le sorelle dedicarono gran parte della loro vita lavorativa dirigendo la casa editrice Astorina che pubblicava le storie su Diabolik. Quanta ispirazione per le autrici sia stato il “Fantomas” francese* [in stampa dal 1911] è difficile da dire, perché entrambi i personaggi sono ladri geniali che usano dei gadget sofi sticati; sono anche beh, bisogna ammetterlo, assassini spietati. Diabolik non ha mai usato un’arma da fuoco, era capace però di abbattere o di sopraffare la sua vittima con un trucco o con un colpo proveniente direttamente dall’Estremo Oriente; non disdegnava lame e tutti i tipi di veleni e prodotti chimici. Dopo ogni azione si nascondeva in una delle tante residenze camuffate, sparse per tutto il mondo.

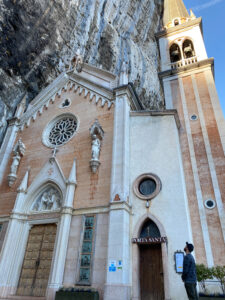

Un soprannome non casuale, ma ottenuto letteralmente sul campo, in virtù della sua incastonatura nella roccia, esposta verso il sole che la illumina. Il momento dell’alba è suggestivo, come nella mattinata dell’Epifania, durante la quale ho avuto modo di dialogare a distanza con il Rettore, Monsignor Martino Signoretto.

Un soprannome non casuale, ma ottenuto letteralmente sul campo, in virtù della sua incastonatura nella roccia, esposta verso il sole che la illumina. Il momento dell’alba è suggestivo, come nella mattinata dell’Epifania, durante la quale ho avuto modo di dialogare a distanza con il Rettore, Monsignor Martino Signoretto.