foto: Federico Moro

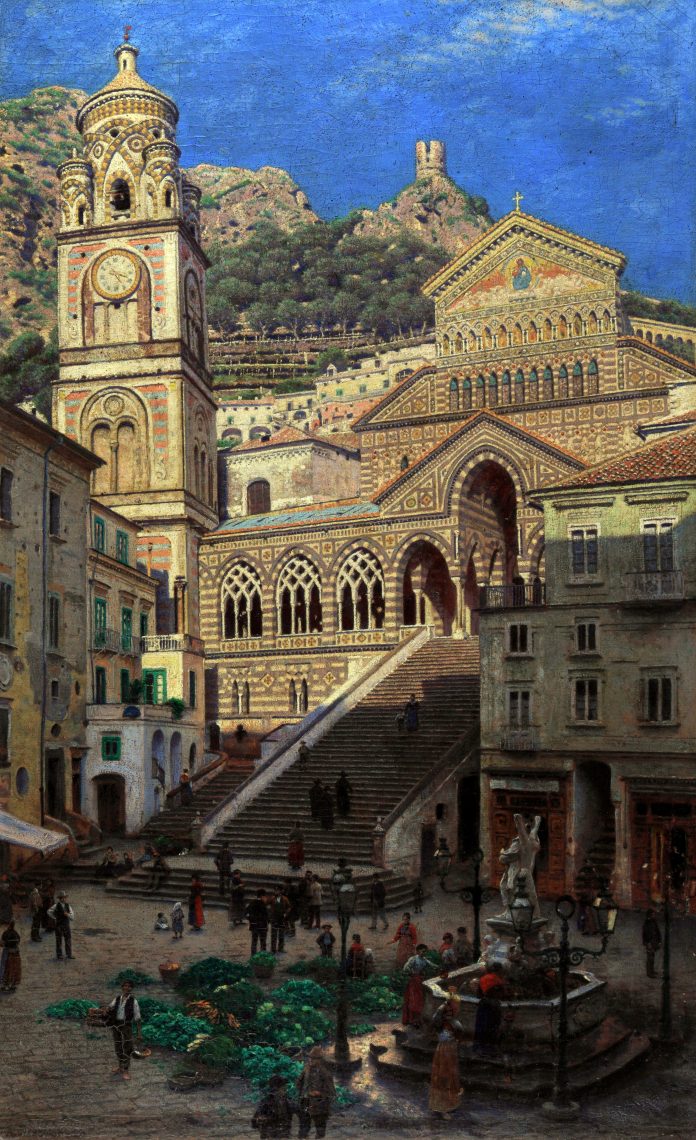

Aosta, capitale delle Alpi e crocevia d’Europa: storia, arte e leggende tra Dora Baltea e cime di ghiaccio. Accoccolata sul fondo della valle, la città respira al ritmo di una storia antica. Nevralgico punto d’incontro di strade che, un tempo, varcavano i passi del Piccolo e del Gran San Bernardo e ora anche il traforo del Monte Bianco, accoglie con le testimonianze di un passato affascinante. Saint-Martin de Corlèans ricorda epoche lontanissime e narra di misteriosi riti segreti dai significati e dai contorni a noi ignoti. Un racconto parla di Cordelo, discendente di Saturno e capostipite dei Salassi oltre che compagno di Eracle, il quale nel 1158 a.C. avrebbe fondato la città di Cordela, mentre i molti resti romani rievocano la sua nascita storica.

Attraverso il Medioevo ci giunge la profondità della voce di Sant’Anselmo, al quale è seguita una schiera di donne e uomini che hanno forgiato la storia e il sogno della città di luce sfumata nelle ombre allungate dalle montagne. Un paesaggio capace di produrre leggende in cui agiscono eroi, streghe, fantasmi, demoni e santi che danno vita a un universo cosmopolita e sempre in movimento. Come la città contemporanea, vitale come la corrente della Dora che transita veloce.

Aosta sono tre città: l’antica, la medievale e la moderna. Aspetti diversi, sottoposti a influssi lontani, eppure fusi in unità armonica che di continuo diviene e si trasforma, simile in questo alle montagne che la circondano, all’apparenza ferme testimoni della frenesia degli uomini e in realtà natura in cambiamento. Passeggiando nel chiostro di Sant’Orso, accarezzati dalle ombre pensose di quanti qui hanno riflettuto a lungo sul senso dell’esistenza e sul perché della morte, torna in mente l’antico dibattito tra chi sosteneva che «l’Essere è e nulla non è»1 e l’irriducibile rivale per cui «Nello stesso fiume entriamo e non entriamo, siamo e non siamo»2. L’Immobilità contro il Movimento, l’Uno abissale opposto alla Totalità del ciclo.

Un dubbio che ritorna passeggiando per gli assi ortogonali di vie che rimandano a un perfetto tracciato ippodameo3, voluto dai progettisti romani i cui progenitori l’avevano adottato per lo schema dell’accampamento mobile delle legioni: ragioni di sicurezza, di logica di montaggio, di disposizione razionale di funzioni specializzate, che si ritrovava nelle nuove fondazioni urbane, facilitandone con il pregio della serialità la realizzazione e il ritrovarsi degli uomini, tra gli schemi di una socialità già nota. Unità e Molteplicità, Stabilità e Cambiamento attraverso il fluire del tempo, come sottolineano le imponenti montagne e l’irrequieta Dora Baltea, sempre uguale eppure diversa.

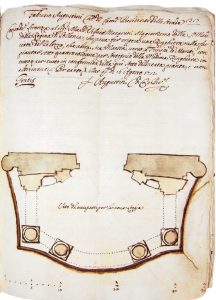

Non è neppure vero che Aosta sia solo “tre città in una”: ne esiste, infatti, una quarta, collocata fuori dalla Storia e inserita nel Mito. La più sfuggente e per questo meno conosciuta. Relegata per secoli nell’ambito dei racconti tramandati oralmente e poi fissati su pagine di dubbia verità da mani attente alle sfumature e alla ricerca delle preesistenze. Poi, un giorno, il piccone rimuove la zolla giusta e il fantasma tante volte evocato si manifesta. Con la durezza della pietra e la straniante levità dei messaggi di ardua interpretazione. Allora si è costretti a riavvolgere il filo delle vicende umane per avventurarsi nelle pieghe di epoche schizzate solo con effetti impressionistici. Sfuggono i nomi, i luoghi diventano incerti, i fatti restano ignoti. Eppure, le testimonianze sono lì, davanti a noi e ci osservano beffarde nell’attesa di venire decifrate. Se mai riusciremo a farlo.

Ci stiamo solo accostando ad Aosta e già gli interrogativi si accumulano. Ritornano in mente Cordela e i Salassi, storicamente esistiti e ricordati nella titolazione della città romana: Augusta Pretoria Salassorum. Qui, però, sbattiamo contro una realtà molto più antica, sprofondata in un’epoca, il quinto millennio prima dell’Era Comune, dai contorni indefiniti e dai contenuti nebulosi. I misteriosi disegni su pietra veicolano messaggi ancora ignoti. Segni simili a tracce lasciate dagli elementi atmosferici sulle rocce. Forse una prova dello stretto legame esistente un tempo tra esseri viventi e ambiente.

Ironia vuole che le tracce ancestrali si trovino sul lato opposto della città rispetto a chi risalga la valle provenendo da Ivrea, cioè l’Eporedia dei Romani. Per noi, dunque, diventano quasi il punto d’arrivo di una visita che comincia, invece, con il ponte costruito per scavalcare il torrente Buthier ed entrare in città. Quasi un nascosto architetto del Cosmo avesse voluto far coincidere inizio e conclusione dell’avventura urbana, assecondandone una sorta di circolarità della vicenda esistenziale. La quale finisce per dispiegarsi davanti al nostro sguardo carica di suggestioni, nascoste dalla trama all’apparenza ordinata di una cortina di fatti ed edifici disposti secondo ferree regole. La Storia, invece, ancora una volta si dimostra soltanto la porta d’ingresso per un viaggio del tutto diverso: perché aperto, per chi lo voglia e abbia la giusta predisposizione d’animo, sull’Abisso della Conoscenza. La quale scintilla dal suo fondo in modo speculare al tramonto sui ghiacciai accoccolati tra le rocce, lassù in alto.

Mistico è un aggettivo che proviene dal greco mystikòs, a sua volta imparentato con il sostantivo mystêriòn. La radice comune è my- collegata al verbo my’ò: chiudere. Il mystêrion, quindi, si riferisce a quanto deve rimanere “chiuso”, nel senso di segreto. Servirà a indicare al plurale, mystêria, particolari culti ai quali si poteva partecipare solo dopo essere stati accettati e previo superamento di una serie di riti d’introduzione. A questo punto il fedele diventava mystês, iniziato.

Nel mondo greco antico, i misteri per eccellenza furono quelli di Eleusi, incentrati sulle figure divine madre-figlia di Demetra e Kore-Persefone. Senza dimenticarne altri, quali quelli di Samotracia con la coppia dei Cabiri, gli orfici e i bacchici, gli ultimi due di particolare diffusione nel mondo magnogreco e romano. La trasfusione della cultura misterica antica nelle vene della nuova religione nascente produrrà la mistica cristiana, tanto cattolica o d’occidente che ortodossa o d’oriente.

Esattamente come l’incontro tra la tradizione ebraica e la filosofia greca, in particolare con il neoplatonismo ellenistico, forgia in generale il cristianesimo, così la mistica affonda le proprie radici nella spiritualità degli antichi misteri e come questi affida la speranza dell’estasi, cioè della fuoriuscita dell’anima del corpo per l’ascesa spirituale capace di produrre l’incontro diretto con l’Abisso inconoscibile di Dio, all’illuminazione improvvisa che tutto rischiara e stravolge. Liberando dalle catene del corpo e proiettando il fedele nello spazio assoluto della verità.

A pensarci bene, non è poi quanto accade a chi sale quassù, percorrendo come è capitato a noi, l’antica via delle Gallie e si è inoltrato nella valle della Dora sino alla città magica sorta sul conoide del Buthier? Quando lo sguardo vaga tra le mute testimonianze del passato e alimentate da queste osa spingersi sino alle vette di montagne, tanto vicine quanto assise in un’indeterminata lontananza? E lassù si perde nel vuoto assoluto di spazi infiniti che ben rappresentano la perfetta pienezza del Tutto?

Vertigine di un pensiero completamente svuotato, anche da sé stesso; suono del silenzio che si tramuta in musica; sottile vibrazione che diventa immobilità: Aosta, dunque, è questa. Segreta perché satura di mistero e quindi mistica per chiunque abbia voglia e capacità per coglierne l’anima nascosta. La quale, a ben vedere, è invece sempre davanti a qualunque occhio appena attento, solo che sia sufficientemente “educato”, cioè iniziato. Perché il vero “segreto” di ogni luogo consiste nella sua Verità e questa semplicemente è sempre e comunque distesa davanti a noi.

Conosci ciò che ti sta davanti e ti si manifesterà ciò che è nascosto. Giacché non vi è nulla di nascosto che non sarà manifestato4.

Ci siamo mai soffermati a considerare quanto sia vero? Persino le scoperte più incredibili in realtà se ne stavano spesso là, quietamente, in attesa di qualcuno che, con grande semplicità, se ne accorgesse. È un dato di fatto. Accettato ovunque. A partire dalla comunità scientifica. Il nuovo è solo diversa sistemazione dell’esistente. Un rimescolamento di carte o, per essere più precisi, di tessere di mosaico. Se ci ostiniamo a seguire gli stessi criteri nel disporle otterremo solo disegni identici. L’illuminazione altro non è se non l’intuizione che fa guardare con spirito diverso i medesimi elementi. Forse la conoscenza è vaporizzata dentro e tutt’intorno a noi, data una volta e da quel momento disponibile per sempre e per chiunque. Il sapere, allora, diventa un continuo sforzo per ricordare. Come sosteneva Platone.

Da qui l’importanza della memoria e l’ossessione che alcuni avvertono verso la necessità della sua conservazione. A dispetto dell’azione demolitrice attuata dal tempo con l’aiuto dei troppi dimentichi di chi sono. Le pietre, sistemate con ordine dalla natura o disseminate nelle rovine, diventano aiuto prezioso. Assieme alla Storia e alle storie. Tutti elementi indispensabili per comprendere.

Una città è un organismo vivente: nasce, muta, può anche morire. Quando accade può non essere per sempre. Basta anche solo un uomo che, in momento di lucidità, ne parli perché scrittore, pittore, scultore, musicista, architetto perché vie e piazze riprendano a respirare, comunicando con noi. Un miracolo che supera i limiti dello spazio-tempo. Aosta è qui a dimostrarlo. Basta guardare, appunto. Sapendolo fare. Il viaggio è appena cominciato.

1 Parmenide di Elea, Sulla Natura, a cura di Giovanni Reale, Rusconi, Milano, 1998, frammento 6

2 Eraclito di Efeso, Frammenti, a cura di Carlo Diano e Giuseppe Serra, Mondadori, Milano, 2001, frammento 16

3 Da Ippodamo di Mileto, l’architetto e urbanista greco al quale la tradizione rimanda per l’invenzione della pianta ortogonale nelle nuove fondazioni cittadine.

4 Vangelo di Tomaso, in Luigi Morialdi (a cura di), «Vangeli gnostici», Adelphi, Milano, 1989, p.6

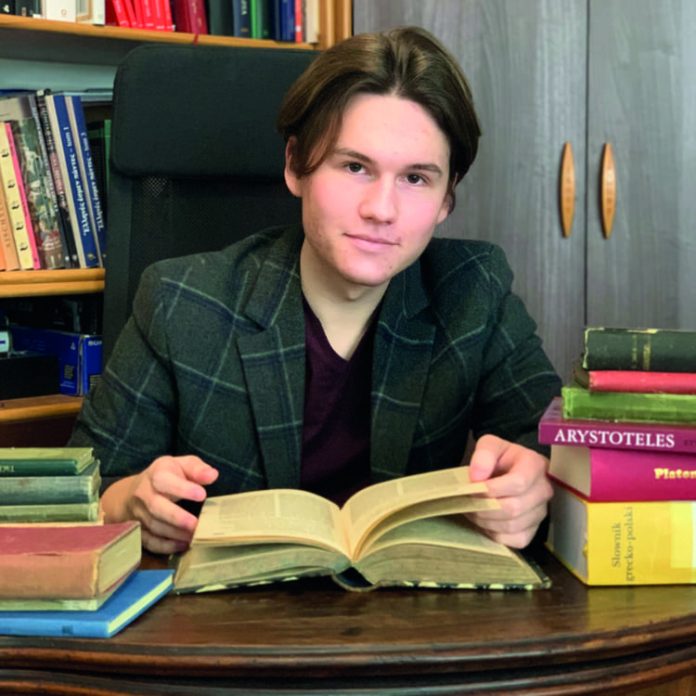

L’Italia sarà al centro dell’edizione di quest’anno con una ricca serie di eventi, tra presentazioni di libri, incontri con gli autori e incontri tra operatori del settore: un’ottima occasione di conoscenza e promozione per il mondo editoriale italiano in Polonia. Come sottolineato dall’Amb. Franchetti Pardo “La fiera del libro di Varsavia, che quest’anno vedrà l’Italia quale ospite d’onore, rappresenterà una straordinaria opportunità per l’editoria italiana di promuoversi in un mercato di 40 milioni di abitanti che, come ho potuto sperimentare in diverse occasioni, nutre un profondo e sincero interesse, quasi “un’avidità”, verso la cultura italiana nelle sue varie manifestazioni”.

L’Italia sarà al centro dell’edizione di quest’anno con una ricca serie di eventi, tra presentazioni di libri, incontri con gli autori e incontri tra operatori del settore: un’ottima occasione di conoscenza e promozione per il mondo editoriale italiano in Polonia. Come sottolineato dall’Amb. Franchetti Pardo “La fiera del libro di Varsavia, che quest’anno vedrà l’Italia quale ospite d’onore, rappresenterà una straordinaria opportunità per l’editoria italiana di promuoversi in un mercato di 40 milioni di abitanti che, come ho potuto sperimentare in diverse occasioni, nutre un profondo e sincero interesse, quasi “un’avidità”, verso la cultura italiana nelle sue varie manifestazioni”.

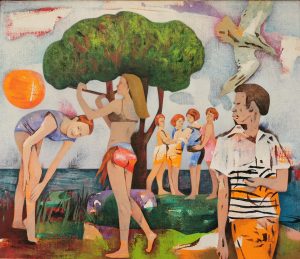

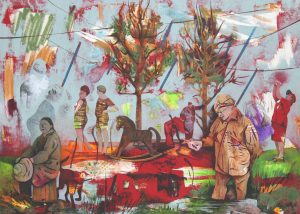

Lei viene definita colorista, perché nei suoi dipinti cani, cavalli, uccelli sono astrattamente colorati, viola, arancione, blu.

Lei viene definita colorista, perché nei suoi dipinti cani, cavalli, uccelli sono astrattamente colorati, viola, arancione, blu.