Petizione perchè Hala Gwardii resti aperta fino all’inizio dei lavori di ristrutturazione

Libri da scrivere

La collana “Libri da Scrivere”, edita in numerose lingue, fra cui l’italiano, si basa su un’idea originale della casa editrice Austeria, volta a omaggiare soggetti e tematiche particolarmente significativi della cultura in senso lato, tramite un sapiente dosaggio di foto, citazioni e pagine “da scrivere”, a disposizione dell’immaginazione del Lettore. Detto così viene da pensare a un invito un po’ bizzarro a fare uso della propria fantasia concedendosi finalmente il lusso di affi dare a una casa editrice il fatto di un’aspirazione mai nata.

“Libri da scrivere” è di fatto un luogo dove la memoria è sempre in primo piano, ma è  anche il posto dove (non a caso, il termine) si realizza – terzo al mondo – un desiderio a lungo rincorso, quello di esserci materialmente a testimoniare tradizioni e cultura ebraiche, ma non solo. (…) progetto unico e originale, il Libro da scrivere, un taccuino ed insieme una raccolta di citazioni e fotografi e che è praticamente un vero e proprio marchio della casa editrice. (Marilena Toscano, dall’articolo apparso il 1 novembre 2022 sul quotidiano “La Sicilia”).

anche il posto dove (non a caso, il termine) si realizza – terzo al mondo – un desiderio a lungo rincorso, quello di esserci materialmente a testimoniare tradizioni e cultura ebraiche, ma non solo. (…) progetto unico e originale, il Libro da scrivere, un taccuino ed insieme una raccolta di citazioni e fotografi e che è praticamente un vero e proprio marchio della casa editrice. (Marilena Toscano, dall’articolo apparso il 1 novembre 2022 sul quotidiano “La Sicilia”).

L’iniziativa editoriale, di cui Austeria detiene i diritti d’autore, si sta allargando dunque anche al mercato italiano, per il quale sono stati pubblicati, “Roma ebraica” e “Cracovia” mentre è prevista a breve la pubblicazione di “Trieste” a cura di Salvatore Esposito. Quest’ultimo volume, che segue il precedente “Triest”, curato da Joanna Ugniewska, si rivolge a un pubblico italiano e italofono e in qualche modo lo integra e ne amplia lo spettro, per ciò che concerne il campo d’azione (Gillo Dorfl es, Giorgio Strehler, Lelio Luttazzi), l’epoca a noi più prossima (Rumiz, Covacich, Morris, Brussell, Pahor, Jancar) senza tralasciare apporti polacchi (Joanna Ugniewska stessa, ma anche Jelenski, Gmyz, Kraszewski…).

Italian Design Day, inaugurata a Varsavia esposizione di lampade storiche e contemporanee

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una settimana scrivere a: redazione@gazzettaitalia.pl.

Inaugurata ieri presso la Sala Wandy Telakowskiej dell’Istituto di Design Industriale a Varsavia la IDD – Italian Design Day, la rassegna tematica annuale promossa e organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero della Cultura e Agenzia ICE, con la partnership di FederlegnoArredo, Federlegno Arredo Eventi S.p.A., Triennale di Milano e ADI-Associazione  per il Disegno Industriale, che vede coinvolta la rete delle ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura e gli uffici di ICEAgenzia all’estero. “Il design è un elemento importante nella rappresentazione del settore produttivo italiano perché mette coinvolge una enorme e diversa serie di competenze artigianali e industriali”, ha dichiarato Luca Franchetti-

per il Disegno Industriale, che vede coinvolta la rete delle ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura e gli uffici di ICEAgenzia all’estero. “Il design è un elemento importante nella rappresentazione del settore produttivo italiano perché mette coinvolge una enorme e diversa serie di competenze artigianali e industriali”, ha dichiarato Luca Franchetti- Pardo ambasciatore d’Italia designato in Polonia ricordando anche la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030. “Il design è una delle migliori sintesi tra cultura e sistema industriale italiano, un valore che affonda le radici ai tempi delle eccellenze dell’Italia dei Comuni, quando gli Stati della Penisola si sfidavano in bellezza e qualità artistica. Naturalmente l’apice del design come lo intendiamo oggi è legato al periodo del boom economico degli anni Sessanta quando si creò il concetto di Made in Italy”, ha sottolineato Fabio Troisi direttore dell’Istituto Italiano di

Pardo ambasciatore d’Italia designato in Polonia ricordando anche la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030. “Il design è una delle migliori sintesi tra cultura e sistema industriale italiano, un valore che affonda le radici ai tempi delle eccellenze dell’Italia dei Comuni, quando gli Stati della Penisola si sfidavano in bellezza e qualità artistica. Naturalmente l’apice del design come lo intendiamo oggi è legato al periodo del boom economico degli anni Sessanta quando si creò il concetto di Made in Italy”, ha sottolineato Fabio Troisi direttore dell’Istituto Italiano di  Cultura di Varsavia. Paolo Lemma, direttore dell’Ufficio ICE di Varsavia, ha poi presentato le aziende e gli oggetti esposti ricordando da un lato il contributo all’evento dato da Simone Balzani, ex responsabile commerciale dell’Ambasciata italiana in Polonia e poi il contributo alla mostra di tante aziende polacche che investono nella promozione e vendita del design italiano in Polonia. Tema della mostra, che resterà aperta fino al 2 aprile 2023, è “La qualità che illumina. L’energia del design per le persone e per l’ambiente” in cui possiamo ammirare una selezione di lampade storiche provenienti dalla collezione privata Fulvio Ferrari “Luce: lampade di design italiane 1950>2000” (a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia) e di lampade di design contemporaneo di alcune delle più note aziende italiane del settore (a cura di ICE/ITA-Italian Trade Agency di Varsavia). Nello spazio espositivo sono previste anche due conferenze il 21 e 22 marzo.

Cultura di Varsavia. Paolo Lemma, direttore dell’Ufficio ICE di Varsavia, ha poi presentato le aziende e gli oggetti esposti ricordando da un lato il contributo all’evento dato da Simone Balzani, ex responsabile commerciale dell’Ambasciata italiana in Polonia e poi il contributo alla mostra di tante aziende polacche che investono nella promozione e vendita del design italiano in Polonia. Tema della mostra, che resterà aperta fino al 2 aprile 2023, è “La qualità che illumina. L’energia del design per le persone e per l’ambiente” in cui possiamo ammirare una selezione di lampade storiche provenienti dalla collezione privata Fulvio Ferrari “Luce: lampade di design italiane 1950>2000” (a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia) e di lampade di design contemporaneo di alcune delle più note aziende italiane del settore (a cura di ICE/ITA-Italian Trade Agency di Varsavia). Nello spazio espositivo sono previste anche due conferenze il 21 e 22 marzo.

Il Santuario di Oropa e altre perle del Biellese

Lo scorso agosto una giornata della mia parentesi estiva italiana, prima del rientro in Polonia, è stata dedicata ad un corposo itinerario culturale col mio amico Davide. Territorio prescelto quello della provincia di Biella, la meno estesa del Piemonte, con numerose chicche selezionate da andare a gustare, ed un “piatto” principale rappresentato dal maestoso Santuario di Oropa.

La prima tappa di questa avventura risponde al nome di Bondarte, un esiguo gruppo di case quasi nascoste tra le colline che vanno a formare un autentico museo a cielo aperto, grazie a splendidi dipinti, mosaici e sculture. Forse il luogo meno “di grido” della giornata, ma certo il più calzante con la mia idea di turismo selezionato e peculiare.

La prima tappa di questa avventura risponde al nome di Bondarte, un esiguo gruppo di case quasi nascoste tra le colline che vanno a formare un autentico museo a cielo aperto, grazie a splendidi dipinti, mosaici e sculture. Forse il luogo meno “di grido” della giornata, ma certo il più calzante con la mia idea di turismo selezionato e peculiare.

La seconda meta del programma è il collante con il successivo borgo da visitare – alle porte della Valle d’Aosta – ovvero la Panoramica Zegna che è ben più di una semplice strada. Inserita in un incantevole contesto naturalistico, esaltato al meglio grazie all’opera del celeberrimo imprenditore tessile Ermenegildo Zegna sin dagli anni ’30, lascia ammaliati tornante dopo tornante con emozionanti panorami.

È poi dunque la volta di Rosazza, affascinante paesino che deve il proprio nome e la nuova vita al suo mecenate, in questo caso Federico Rosazza: una figura caratterizzata da un velo di mistero, che ricade ed avvolge in qualche modo tutto il borgo stesso, contraddistinto da particolari scelte architettoniche e da una enigmatica simbologia sparsa in svariati punti.

Ricaricate le pile con un gustoso pranzo tipico, è tempo del preannunciato cuore della giornata, uno dei luoghi di culto più importanti di tutto il Nord Italia, ossia il Santuario di Oropa, dedicato alla Madonna Nera. A rendere più fruttuosa l’esperienza in loco una esaustiva visita guidata con Linda Angeli, responsabile della comunicazione del Santuario, disponibile ed illuminante per comprendere appieno la storia e le specificità del complesso.

Ricaricate le pile con un gustoso pranzo tipico, è tempo del preannunciato cuore della giornata, uno dei luoghi di culto più importanti di tutto il Nord Italia, ossia il Santuario di Oropa, dedicato alla Madonna Nera. A rendere più fruttuosa l’esperienza in loco una esaustiva visita guidata con Linda Angeli, responsabile della comunicazione del Santuario, disponibile ed illuminante per comprendere appieno la storia e le specificità del complesso.

“Quello che rende speciale questo luogo, anche secondo il parere di chi viene ad Oropa, è”, racconta Linda Angeli, “l’insieme di tanti elementi forti. Si avverte infatti un aspetto profondamente spirituale, legato alla fede, all’ascesi e alla presenza della Madonna. C’è poi un ambiente paesaggistico straordinario, incontaminato, ed anche un ambiente fatto di arte, cultura e architettura. L’unione di queste tre cose, tre elementi così forti nello stesso luogo, credo che siano rari da trovare tutti assieme”. Un altro tratto che distingue certamente il Santuario è la possibilità per le persone di potervi pernottare, come evidenzia Angeli: “L’accoglienza esiste da quando c’è il Santuario, e storicamente anche su questo Oropa è originale: non nasce infatti in seguito ad un miracolo o ad una apparizione, ma proprio con la vocazione all’accoglienza, che ha mantenuto nei secoli. Quella “domus et ecclesia” citata nei documenti del 1200 era questo, un luogo che ospitava le persone che transitavano da Biella verso la Valle d’Aosta e viceversa, cercando accoglienza spirituale, oltre a cibo e un ricovero per dormire”.

Un elemento di vicinanza con la Polonia è ovviamente la già detta presenza della Madonna Nera, come nell’importante centro di Jasna Góra. Il legame è concreto: l’inno di Oropa ricalca la musicalità di quello cantato a Częstochowa, ed inoltre un importante convegno del 2010, organizzato dai piemontesi sul tema delle madonne nere, ha visto la preziosa partecipazione dei polacchi. La statua lignea di Oropa è stata peraltro da poco impreziosita di una componente in assoluto unica nel suo genere, un Manto della Misericordia, ultimato già in piena pandemia, nella primavera del 2020, ma presentato soltanto nell’agosto 2021, lungo 25 metri e formato da 15 mila pezzi di stoffa donati da migliaia di persone, che hanno lasciato un’intenzione di preghiera insieme al proprio tassello. Linda Angeli spende poi due parole sul Sacro Monte di Oropa, che sorge proprio al fianco del Santuario: “Patrimonio Mondiale Unesco dell’Umanità assieme agli altri otto Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, è dedicato alla storia della vita di Maria. Ci sono 12 cappelle con statue di terracotta, dall’Immacolata Concezione fino all’Incoronazione. Era un modo per avvicinare i pellegrini, soprattutto nel 1600 e 1700, a quella che era la storia della Madonna, e farla conoscere attraverso mestieri e abiti tradizionali, avvicinandola alla quotidianità che la gente viveva”.

Un elemento di vicinanza con la Polonia è ovviamente la già detta presenza della Madonna Nera, come nell’importante centro di Jasna Góra. Il legame è concreto: l’inno di Oropa ricalca la musicalità di quello cantato a Częstochowa, ed inoltre un importante convegno del 2010, organizzato dai piemontesi sul tema delle madonne nere, ha visto la preziosa partecipazione dei polacchi. La statua lignea di Oropa è stata peraltro da poco impreziosita di una componente in assoluto unica nel suo genere, un Manto della Misericordia, ultimato già in piena pandemia, nella primavera del 2020, ma presentato soltanto nell’agosto 2021, lungo 25 metri e formato da 15 mila pezzi di stoffa donati da migliaia di persone, che hanno lasciato un’intenzione di preghiera insieme al proprio tassello. Linda Angeli spende poi due parole sul Sacro Monte di Oropa, che sorge proprio al fianco del Santuario: “Patrimonio Mondiale Unesco dell’Umanità assieme agli altri otto Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, è dedicato alla storia della vita di Maria. Ci sono 12 cappelle con statue di terracotta, dall’Immacolata Concezione fino all’Incoronazione. Era un modo per avvicinare i pellegrini, soprattutto nel 1600 e 1700, a quella che era la storia della Madonna, e farla conoscere attraverso mestieri e abiti tradizionali, avvicinandola alla quotidianità che la gente viveva”.

Terminata la visita in quel di Oropa, è tempo di ridiscendere verso la pianura per le ultime due tappe del ricco itinerario. Dapprima il Ricetto di Candelo, una fortificazione medievale che era destinata alla custodia di beni, quali prodotti agricoli e vinicoli, per ogni evenienza. Muovendosi tra le vie di ciottoli di questa struttura, tra le meglio conservate in Europa del suo tipo sembra davvero di fare un salto indietro nel tempo. Ed infine, a pochi minuti di distanza, non si può che chiudere il programma con la città capoluogo di provincia: Biella. Dopo una passeggiata per il centro della “capitale della lana”, tra il Duomo di Santo Stefano in stile neogotico (visitato nel suo particolarissimo interno) e il Battistero di San Giovanni di epoca romanica, è tempo di cenare ripensando a tutto quanto visto nell’arco della giornata, prima di ritornare poi a casa incredibilmente arricchito, come tutte le volte in cui posso dedicare del tempo a questo genere di esperienze.

Terminata la visita in quel di Oropa, è tempo di ridiscendere verso la pianura per le ultime due tappe del ricco itinerario. Dapprima il Ricetto di Candelo, una fortificazione medievale che era destinata alla custodia di beni, quali prodotti agricoli e vinicoli, per ogni evenienza. Muovendosi tra le vie di ciottoli di questa struttura, tra le meglio conservate in Europa del suo tipo sembra davvero di fare un salto indietro nel tempo. Ed infine, a pochi minuti di distanza, non si può che chiudere il programma con la città capoluogo di provincia: Biella. Dopo una passeggiata per il centro della “capitale della lana”, tra il Duomo di Santo Stefano in stile neogotico (visitato nel suo particolarissimo interno) e il Battistero di San Giovanni di epoca romanica, è tempo di cenare ripensando a tutto quanto visto nell’arco della giornata, prima di ritornare poi a casa incredibilmente arricchito, come tutte le volte in cui posso dedicare del tempo a questo genere di esperienze.

Cultura alimentare fonte d’innovazione

Novembre, da qualche anno, è il mese in cui si promuove la cultura della cucina italiana nel mondo alla quale è dedicata un’intera settimana su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel solco dell’eredità di Expo Milano 2015. L’obiettivo è approfondire: il rapporto fra il cibo e la sostenibilità ambientale, la cultura del cibo, la sicurezza alimentare, il diritto al cibo, l’educazione alimentare, le identità dei territori e la biodiversità.

Pensando al cibo italiano dobbiamo ricordare quali cambiamenti sono stati fatti negli anni grazie al marketing dei prodotti alimentari che, fino al dopoguerra, venivano venduti sfusi. Molte aziende italiane sono diventate famose per l’imballaggio, il confezionamento del cibo sia cotto sia crudo, ricordando come la confezione, oltre ad assicurare la protezione e l’igiene, diventi un prezioso contenitore, funzionale per la grande distribuzione e la stessa esportazione di prodotti che ci hanno resi famosi nel mondo.

Il vero cambiamento è stato portato senza dubbio dall’arrivo della tivù. Nel 1957 difatti ci sono due novità nella quotidianità italiana: la nascita dei primi Supermarket e un programma televisivo che diventò l’appuntamento fisso alla sera per molte famiglie italiane, il Carosello.

Nel dopoguerra, verso la fine degli anni ’50, con il diffondersi della televisione, la pubblicità diventa una delle novità del piccolo schermo, non più limitata a giornali o riviste, bensì trasformata in una serie di cortometraggi con intermezzi musicali. È in quel momento che le aziende legate ai prodotti alimentari come la Barilla, la Pavesi, la Ferrero, la Lavazza credono nella creatività di grafici, fumettisti, artisti, noti o che lo diventeranno perché in grado di ideare un nuovo linguaggio pubblicitario in un cortometraggio innovativo o nel packaging. Si assiste così al rilancio di prodotti fino a quel momento conosciuti ma che grazie alla televisione entrano nell’uso quotidiano di milioni di italiani.

Ci furono anche realtà che adottarono questi innovativi linguaggi, incorporandoli nel proprio logo e marchio, diventando negli anni icone dello stile e della cultura italiana, come Bialetti.

Celebre è il caso de L’Omino coi baffi, creato dal fumettista Paul Campani ed ispirato a Renato Bialetti, titolare dell’azienda succeduto al padre Alfonso Bialetti, inventore dell’iconica Moka Express. La famosa caffettiera, ideata negli anni Trenta del secolo scorso, grazie alla giusta visione della produzione industriale, venne acquistata da milioni di italiani diventando così il simbolo del rito italiano del caffè. Noto era anche lo slogan che L’Omino coi baffi ripeteva: “…sembra facile ma non è; per fare un buon caffè ci vuole la vostra esperienza, la vostra cura e… la Caffettiera Moka Express Bialetti”.

Del resto il caffè per gli italiani è un culto, come il tè per gli inglesi. Per questo anche nei bar e nelle pasticcerie italiane era stata inventata la macchina per fare il caffè che sottolineava l’ingegneria e la ricerca tecnologica di prestazione per rendere la bevanda buona e in pochi minuti. L’azienda La Cimbali che produceva queste macchine già dagli anni Trenta, fu la prima a vincere il Compasso d’Oro grazie al progetto Pitagora disegnato dai fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni. Ancora una volta questi progettisti stupivano con la loro eleganza nel disegno delle linee pulite ed essenziali di un oggetto in acciaio inox, permettendone la riproducibilità in serie.

Un altro importante industriale negli anni Sessanta decise di investire nell’arte per lanciare il suo prodotto nel mondo della pubblicità: Lagostina. Scelse La Linea di Osvaldo Cavandoli, una figura di un piccolo uomo sorridente con un grande naso che cammina su una linea infinita dalla quale prende forma, per raccontare della pentola a pressione, presentata al mercato italiano nel dopoguerra. Era un prodotto, come recitava lo slogan, che enfatizzava per il tipo di cottura i sapori e faceva risparmiare tempo alle casalinghe e alle donne che lavoravano. Questo oggetto, come tanti altri per il mondo alimentare e la cucina, doveva soddisfare le prestazioni per la cottura, la produzione di pietanze prelibate o di buone bevande con un design funzionale ma soprattutto accattivante per l’acquirente.

Così gli oggetti di uso quotidiano per la cucina e la tavolacdiventano belli perché i designer dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri vengono chiamati a ridisegnare forme esistenti ma con nuovi materiali come l’acciaio inossidabile, affinchè la pietanza che vi viene servita o la ricetta cucinata diventi preziosa agli occhi dei commensali.

Nel nostro immaginario non possiamo dimenticare i vassoi, i cestini e i portafrutta dell’azienda Alessi, che nelle cene o pranzi della domenica dei nostri nonni facevano diventare l’apparecchiatura ed il servizio della tavola elegante e bello. Questi oggetti per la tavola dal design raffinato che ancora oggi regaliamo ed acquistiamo perché diventati icone di stile nascono dalla sperimentazione e dall’innovazione di un tipo di lavorazione come nel caso della ricerca tecnologica sul filo di metallo piegato condotta dall’Ufficio Tecnico Alessi. Non per nulla questa abilità ha permesso alla stessa azienda di avere successo, continuando a mantenere nel catalogo la famiglia di contenitori per la tavola e la cucina dall’approccio semplice, ma allo stesso tempo contemporaneo.

Altre aziende italiane che nei primi anni del Novecento nacquero con una produzione spesso artigianale iniziarono a produrre in serie nel dopoguerra, grazie alla continua lavorazione di innovativi materiali, mantenendo la lungimiranza di investire sul talento di architetti e designer per creare serie e collezioni per il mondo della tavola e della cucina.

Il design italiano, anche nella settimana dedicata alla cultura del cibo italiano, ricorda il saper fare e la creatività dell’Italia: dall’estro di prepare gustose pietanze per far conoscere in modo diverso gli ingredienti più famosi al mondo all’abilità dell’ideazione e progettazione di semplici stoviglie che riescono a valorizzare sia le ricette pensate da chef stellati sia i piatti del quotidiano.

Edvard Munch – viaggio tra Norvegia, Italia e Polonia

Oltre che a cercare, vivere e raccontare esperienze condite da un più o meno esteso legame tra Italia e Polonia, alle volte, laddove possibile, tento anche un altro stimolante passaggio: trovare una connessione con un elemento terzo, per un ulteriore e meno canonico incastro culturale. A giocar qui dunque il ruolo di collante, pur ergendosi logicamente poi a indiscutibile protagonista, è la Norvegia, nella figura del suo pittore simbolo Edvard Munch, il cui recentemente rinnovato museo in quel di Oslo costituisce il punto focale di questa storia.

Spesse volte capita, in svariati contesti, che un artista venga ricordato o pressoché  totalmente identificato (in maniera ingiusta e superficiale) in un’unica opera, gettando di conseguenza un po’ nell’oblio la restante produzione; di rado però ciò accade con una travolgente potenza, caratteristica peraltro intrinseca dell’arte in questione stessa, quale quella che riguarda “L’urlo”.

totalmente identificato (in maniera ingiusta e superficiale) in un’unica opera, gettando di conseguenza un po’ nell’oblio la restante produzione; di rado però ciò accade con una travolgente potenza, caratteristica peraltro intrinseca dell’arte in questione stessa, quale quella che riguarda “L’urlo”.

Sabato 22 ottobre ho avuto l’onore di essere ospite del MUNCH, l’inconfondibile grattacielo di 13 piani nel centro storico orientale della capitale norvegese che, da circa un annetto, è la nuova casa che accoglie l’immenso lascito del pittore alla sua Oslo.

Dopo la soddisfacente visita durata diverse ore, in un secondo momento ho intervistato con piacere, grazie alla Capo Ufficio Stampa Maren Lindeberg, il Responsabile della Programmazione del MUNCH, Lars Toft-Eriksen. Un’occasione d’oro per fare un po’ il punto tra lo smisurato patrimonio artistico più o meno noto ed i legami, pur non così lampanti, di Edvard Munch con Italia e Polonia, oltre che per saperne di più circa le poliedriche esibizioni proposte nel tempo.

Riguardo il pericolo per l’artista di ritrovarsi inghiottito nella incalcolabile fama globale di un singolo suo prodotto, Toft-Eriksen pone lo sguardo su un lato più costruttivo: «C’è questo rischio certo per quel che riguarda “L’urlo”, ma possiamo vedere anche il plus di questa situazione, perché la gente poi arriva a conoscere di più Munch, ed alla fine è ciò che lo rende così grande, popolare ed apprezzato. Anche durante la sua vita, pur non essendo certo la “superstar” di oggi, è sempre stato un personaggio famoso e riconosciuto, apprezzatissimo in particolare in Francia e Germania. La grande fama è arrivata dopo, con i musei e le mostre. La prima idea di un museo era addirittura dello stesso Munch negli anni ’30; questo nasce poi invece nel 1963 in un’altra location, e trova posto dall’ottobre 2021 nell’attuale sede».

E c’è anche un recentissimo pezzetto importante d’Italia nel tentativo di far splendere nuova luce sull’artista: il docufilm “Munch. Amori, fantasmi e donne vampiro”, la cui produzione è tricolore, è stato distribuito eccezionalmente nelle sale cinematografiche italiane i giorni 7, 8 e 9 novembre. Un viaggio inedito nella vita e nella Norvegia di Edvard Munch, dalla deliziosa casa di Åsgårdstrand, che ho visitato, alle immagini dell’incantevole nazione scandinava, e ovviamente tra le sale del maestoso MUNCH, osservando opere e riflettendo sui temi che hanno scandito l’esistenza e l’arte di un autentico genio e precursore.

Passando poi ad analizzare il legame con Munch da un punto di vista anche di più concreta produzione artistica, se per quanto concerne la Polonia è importante sottolineare il rapporto con Stanisław Przybyszewski (che sposò nel 1893 la già nota al pittore Dagny Juel, della quale riporto un dipinto di Munch del medesimo anno), circa l’Italia Toft-Eriksen mi sorprende abbastanza: «Con lo scrittore polacco si parla di una lunga amicizia; i due erano infatti molto vicini. Invece nel Bel paese Munch è stato diverse volte, a Roma, e c’è infatti un suo quadro che raffigura la tomba dello zio, il famoso storico Peter Andreas Munch , che è sepolto proprio nella capitale».

Passando poi ad analizzare il legame con Munch da un punto di vista anche di più concreta produzione artistica, se per quanto concerne la Polonia è importante sottolineare il rapporto con Stanisław Przybyszewski (che sposò nel 1893 la già nota al pittore Dagny Juel, della quale riporto un dipinto di Munch del medesimo anno), circa l’Italia Toft-Eriksen mi sorprende abbastanza: «Con lo scrittore polacco si parla di una lunga amicizia; i due erano infatti molto vicini. Invece nel Bel paese Munch è stato diverse volte, a Roma, e c’è infatti un suo quadro che raffigura la tomba dello zio, il famoso storico Peter Andreas Munch , che è sepolto proprio nella capitale».

Il luogo di riposo in questione è il celebre Cimitero Acattolico nel rione Testaccio.

Tornando al MUNCH a Oslo, le molteplici e multiformi esibizioni che impreziosiscono i 13 livelli del grattacielo passano dal “placet” proprio di Lars Toft-Eriksen che quindi è la persona più indicata a cui dunque chiedere quali caratteristiche debbano possedere gli incredibili elementi di cultura visuale, stimoli sensoriali o pezzi artistici scelti per gli spazi del museo: «Non tutto è necessariamente correlato nello stretto a Munch. C’è molta arte moderna, contemporanea, con aspetti magari integranti, ma la scelta non viene effettuata solo sulla base di un legame vincolante. Ci sono tuttora e ci sono stati in precedenza ad esempio artisti fortemente influenzati da Munch, come nel caso di Tracy Enin. L’ordine dei piani del grattacielo è particolare, e ci sono molte opportunità per le persone di muoversi in questi spazi, culminanti con la terrazza panoramica che domina sulla città».

Questa esperienza è stata molto gratificante e difficile da sintetizzare. Poter scoprire sempre nuove cose, andando oltre la superficialità, è una soddisfazione continua.

P.s. Lo dico alla fine, sottovoce, ma devo: “L’urlo” è meraviglioso, in tutte e tre le versioni proposte dal MUNCH, e calamita chiaramente i visitatori come nient’altro. Ma a lasciare tutti a bocca aperta è davvero l’intero museo stesso, il miglior modo per Oslo di rendere sacrosanto onore al genio del suo Edvard Munch.

Per la nostra e la vostra libertà viaggio a Roma sulla tracce della legione di Mickiewicz

La primavera dei popoli, conosciuta anche come rivoluzione del 1848 o moti del 1848, fu un’ondata di moti rivoluzionari avvenuti nella metà del XIX secolo in tutta Europa per abbattere i regimi assolutisti della Restaurazione e sostituirli con governi liberali.

A Roma, sotto la spinta di moti popolari che chiedevano libertà e democrazia, crollò il  regime pontificio e il Papa Pio IX fuggì a Gaeta. Il 9 febbraio 1849 un’Assemblea eletta con suffragio universale proclamò la Repubblica guidata da un Triumvirato adottando come bandiera il tricolore. Ma per ripristinare il potere del Papa, Francia, Austria, Spagna e Regno delle Due Sicilie, attaccarono il territorio della Repubblica da più parti. A sua difesa affl uirono a Roma giovani da ogni parte d’Italia e d’Europa. Garibaldi vi portò i suoi volontari, circa 2000 uomini male armati, ma forti nella determinazione di difendere ad ogni costo la democrazia, la libertà, la Repubblica. Proprio a lui fu affi data la difesa del settore più esposto: il Gianicolo. Il 30 aprile i Francesi giungevano alle porte di Roma. Fermati dall’intenso fuoco dei difensori, e respinti da un furioso assalto alla baionetta alla fine della giornata furono costretti a ritirarsi, ma dopo un mese di tregua, con gli effettivi francesi passati a 30.000 uomini, ripresero i combattimenti.

regime pontificio e il Papa Pio IX fuggì a Gaeta. Il 9 febbraio 1849 un’Assemblea eletta con suffragio universale proclamò la Repubblica guidata da un Triumvirato adottando come bandiera il tricolore. Ma per ripristinare il potere del Papa, Francia, Austria, Spagna e Regno delle Due Sicilie, attaccarono il territorio della Repubblica da più parti. A sua difesa affl uirono a Roma giovani da ogni parte d’Italia e d’Europa. Garibaldi vi portò i suoi volontari, circa 2000 uomini male armati, ma forti nella determinazione di difendere ad ogni costo la democrazia, la libertà, la Repubblica. Proprio a lui fu affi data la difesa del settore più esposto: il Gianicolo. Il 30 aprile i Francesi giungevano alle porte di Roma. Fermati dall’intenso fuoco dei difensori, e respinti da un furioso assalto alla baionetta alla fine della giornata furono costretti a ritirarsi, ma dopo un mese di tregua, con gli effettivi francesi passati a 30.000 uomini, ripresero i combattimenti.

Roma venne stretta d’assedio e bombardata. La Repubblica aveva ormai i giorni contati e il 30 giugno l’Assemblea per non sottoporre la città a inutili distruzioni decretò la fine della resistenza. Garibaldi non accettò la resa e con un contingente di armati iniziò la ritirata verso Venezia. Mazzini riprese la via dell’esilio.

Il 3 luglio, mentre le truppe francesi entravano a Roma, dal balcone del Campidoglio veniva proclamata la Costituzione della Repubblica Romana.

In quei mesi Roma era passata dalla condizione di Stato tra i più arretrati d’Europa a banco di prova di nuove idee democratiche, basate in primis sul suffragio universale maschile (il suffragio femminile in realtà non era vietato dalla Costituzione, ma le donne ne restarono escluse per consuetudine) sull’abolizione della pena di morte e sulla libertà di culto.

Abbiamo detto che alla difesa della Repubblica Romana accorsero tanti patrioti da ogni parte d’Italia, ma all’appello rispose anche un pittoresco esercito internazionale di volontari: sulle barricate in quei giorni a difendere Roma troviamo i nomi di stranieri che combatterono, scrissero versi, dipinsero, alcuni sacrifi cando la loro vita. Il gruppo più omogeneo e organizzato fu la Legione Polacca, cittadini di una nazione cancellata, “pellegrini” che struggendosi di nostalgia accorrevano ovunque si combattesse per la patria e la libertà.

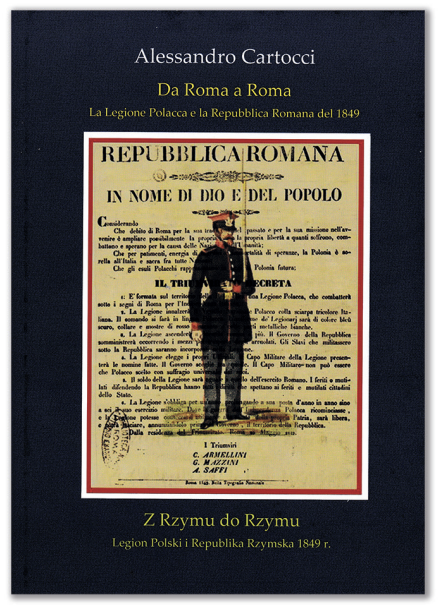

“Da Roma a Roma“ di Alessandro Cartocci è il libro che ricorda le gesta nella Città Eterna di questi cavalieri erranti, è un doveroso omaggio e un riconoscimento al loro coraggio e alla loro lealtà.

L’autore, dopo lunghe e complicate ricerche archivistiche, è riuscito a far conoscere per la prima volta dopo più di 170 anni il nome dei 201 coraggiosi legionari che a Roma combatterono al fianco dei garibaldini e riportare alla luce molti interessanti episodi in cui si comportarono da valorosi guadagnando l’ammirazione degli stessi nemici. Ora la domanda sorge spontanea: perché una legione Polacca a Roma? Come, quando e a che scopo si era formata e combatteva questa compagine straniera a difesa della Città Eterna? Non è mai stata sufficientemente conosciuta la vicenda della Legione Polacca, istituita nel marzo 1848 per volontà del poeta-vate polacco Adam Mickiewicz, che a Roma trovò la sua consacrazione uffi ciale con il decreto del Triumvirato del 29 maggio 1849. Non restava che colmare questa lacuna.

Cartocci ha fatto tornare idealmente in vita quegli uomini coraggiosi, li ha tratteggiati fino a farceli sentire reali, vicini nei loro pensieri e nelle loro azioni, fratelli di ideali in un mondo duro, ostile che nessuno spazio concedeva all’autodeterminazione dei popoli. Un mondo che imponeva scelte coraggiose e rinunce anche estreme in nome di quella libertà indipendenza e unità nazionale che Italiani e Polacchi sentivano intollerabilmente negate. Aspirazioni peraltro condivise negli Inni delle due Nazioni.

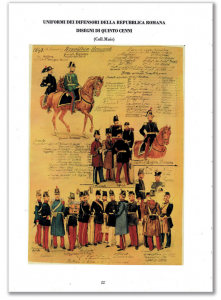

Ma non aggiungiamo altro su questa storia avvincente e piena di nessi imprevedibili, per non rovinare il piacere e l’atmosfera della progressiva scoperta dei fatti che la sapiente prosa di Cartocci ci disvela, mettendo in fila gli eventi e ricorrendo con intelligenza alle fonti, ora rievocando le voci dei tanti testimoni oculari che ci hanno lasciato un ricordo vibrante di questo manipolo di combattenti, ora regalandoci un ricco florilegio di documenti d’archivio a completare la piacevolissima carrellata di immagini e notizie di cui si compone il volume…

Tra i nomi degli Eroi che donarono la vita per gli ideali della Repubblica Romana da oggi compaiono a pieno titolo, grazie a questa nuova consapevolezza, anche quelli dei giovani polacchi che combatterono in Italia riconoscendo l’importanza della fratellanza d’armi per il

riscatto della Patria vessata dallo straniero; ricevendo poi a loro volta sostegno e aiuto significativi nella loro ribellione verso la Russia nel 1863, quando un cospicuo gruppo di volontari bergamaschi guidati da Francesco Nullo rispose all’appello di Garibaldi “Non abbandonate la Polonia”.

Forse da oggi a Roma quei nomi sull’antica colonna nei giardini di via Flaminia o al Mausoleo garibaldino al Gianicolo, dalla grafi a tanto complessa per un Italiano, saranno meno estranei. Da Roma a Roma, il viaggio inizia!

Il libro, ottimamente tradotto in polacco da Marta Koral, è stato realizzato grazie al generoso contributo dell’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi, impegnato a promuovere e tramandare in Italia e nel mondo lo studio del pensiero e dell’azione di Giuseppe Garibaldi e dell’epopea garibaldina. Il volume ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto Polacco di Roma e dell’Accademia Polacca delle Scienze di Roma e i rispettivi Direttori, Łukasz Paprotny e Agnieszka Stefaniak-Hrycko hanno voluto esprimere nelle pagine iniziali il loro personale apprezzamento. La prefazione è della dott.ssa Minasi, responsabile del Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina.

Alessandro Cartocci, dirigente medico ospedaliero e professore a contratto nei corsi di laurea per professioni sanitarie, per bilanciare la tensione derivante dall’impegno lavorativo, ha coltivato l’hobby della divulgazione storica, trasferendo con successo in quel passatempo l’esperienza e la metodologia della ricerca scientifica. Interessato alla Repubblica Romana del 1849 ha scritto La faccia delle strade, un libro diviso in due parti dedicato alla toponomastica garibaldina del Gianicolo e di Monteverde Vecchio e La vedetta appenninica curiosità, divagazioni e ricordi sulla città eterna. Ha pubblicato per molti anni articoli sulla Strenna dei Romanisti e sulla Rassegna storica dell’Istituto per il Risorgimento e sui Quaderni Storiografici dell’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi.

Il ricavato della vendita di questo libro sarà devoluto alla Caritas di DROHOBYCZ per le necessità dell’Ospedale

Chiunque fosse interessato all’acquisto del libro può riceverlo con il 40% di sconto facendo una donazione di 25 euro sul conto bancario di

STOWARZYSZENIE DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO ŻYCIE

PL33124015741111001090648181

PKOPPLWXXX

Ul. Ks. Franciszka Blachnickiego, 2

34 – 450 KROŚCIENKO n. Dunajcem

Motivazione: pomoc Ukrainie – Szpital Drohobycz.

Riferimento: JOLANTA TERLIKOWSKA – TEL. +48 575 004 876

Stefano Lavarini – futuro roseo per la pallavolo femminile polacca

Stefano Lavarini è l’attuale allenatore della nazionale polacca di pallavolo e del club italiano Igor Gorgonzola Novara. Tra i suoi successi il Campionato brasiliano, una medaglia d’argento ai Campionati del Mondo per club e un bronzo ai Campionati Asiatici. Lavarini ci racconta l’esperienza al recente Campionato Mondiale di pallavolo femminile FIVB 2022 giocato in Polonia e nei Paesi Bassi, e le prospettive della nazionale polacca.

Come giudichi questa tua prima stagione alla guida della nazionale polacca?

È stata molto intensa. Abbiamo cominciato subito con una competizione della VNL dopo pochi giorni dall’inizio del primo raduno. E in questo senso devo dire che è stato impegnativo perché dovevo conoscere e capire le ragazze. Durante la competizione, anche mentre giocavamo partite importanti, abbiamo avuto tanto tempo per poter lavorare in palestra e entrate in sintonia con calma. Poi dopo la VNL abbiamo preparato insieme il mondiale. Abbiamo avuto la possibilità di prepararci bene e di fare un mondiale in crescendo che ci ha portato ai quarti di finale e a toglierci anche qualche soddisfazione. Alla fine è stata una stagione ricca di ottimi momenti, di duro lavoro, in cui ci siamo presi qualche importante soddisfazione. Soprattutto una stagione che sembra dare delle prospettive molto interessanti per il futuro.

Cosa ne pensi di questi ultimi Mondiali?

Credo siano stati dei buoni Campionati, anche se non di livello eccezionale. Per quanto riguarda le squadre top a livello mondiale il ritardo di un anno delle Olimpiadi ha  probabilmente posticipato il cambio generazionale che tendenzialmente molte squadre tendono a fare. Quest’anno c’è stato poco tempo anche per alcune delle squadre più importanti per mettere in pratica questo cambio generazionale. Di conseguenza si è visto che qualche elemento, anche delle squadre più importanti, ha mostrato qualche carenza da un punto di vista dell’esperienza a livello internazionale. Noi siamo riusciti a migliorare partita dopo partita dimostrando che con dedizione e sacrificio siamo in grado di crescere e guardando in prospettiva futura abbiamo la possibilità di raggiungere il livello delle migliori squadre e guadagnare qualche posizione nel ranking mondiale per avere qualche chance in più di qualificarci per le prossime olimpiadi. Ma anche per essere più competitivi al livello europeo e magari al livello mondiale.

probabilmente posticipato il cambio generazionale che tendenzialmente molte squadre tendono a fare. Quest’anno c’è stato poco tempo anche per alcune delle squadre più importanti per mettere in pratica questo cambio generazionale. Di conseguenza si è visto che qualche elemento, anche delle squadre più importanti, ha mostrato qualche carenza da un punto di vista dell’esperienza a livello internazionale. Noi siamo riusciti a migliorare partita dopo partita dimostrando che con dedizione e sacrificio siamo in grado di crescere e guardando in prospettiva futura abbiamo la possibilità di raggiungere il livello delle migliori squadre e guadagnare qualche posizione nel ranking mondiale per avere qualche chance in più di qualificarci per le prossime olimpiadi. Ma anche per essere più competitivi al livello europeo e magari al livello mondiale.

Com’è stata l’atmosfera durante le partite?

Il clima che si viveva nelle gare giocate in Polonia è stato qualcosa di eccezionale, incredibile. È sicuramente sarà tra i ricordi più belli che conserverò di questa manifestazione. Ho provato una sensazione di grande calore, di forte partecipazione da parte di tutto il popolo polacco non soltanto nel palazzetto ma anche fuori. Per strada incontravo tanta gente sempre pronta a spendere una parola di incoraggiamento mostrando un’attenzione particolare per quello che stavamo facendo. Tutto questo mi ha confermato ancora una volta come la pallavolo in Polonia sia uno sport con uno straordinario seguito e quando la squadra scendeva in campo anche per me è stato un onore rappresentare questo Paese.

In un’intervista ha dichiarato che questo campionato fa parte di un piano a lungo termine, che futuro prevede per la squadra polacca?

Senza dubbio questa prima stagione ha rappresentato una esperienza importante perché abbiamo avuto la possibilità anche di competere in una manifestazione del livello del campionato mondiale. Ma lo ritengo comunque un punto di partenza perché il nostro progetto è quello di costruire una squadra forte e di far crescere parallelamente tutto il movimento della pallavolo femminile in cui la nazionale gioca un ruolo fondamentale di stimolo. Quindi, senza dubbio, servirà del tempo e molto lavoro. Ogni stagione sarà un’occasione per crescere. Puntiamo ad un livello decisamente superiore che ci possa permettere di essere competitivi con le migliori nazionali del mondo. Credo che abbiamo molto potenziale e giocatrici di grande talento. Ora le prossime tappe sono la nuova edizione della VNL, il Campionato Europeo dove cercheremo di essere ancora tra le migliori squadre e poi le qualificazioni alle Olimpiadi che saranno un test molto impegnativo, teniamo moltissimo alla qualificazione!

progetto è quello di costruire una squadra forte e di far crescere parallelamente tutto il movimento della pallavolo femminile in cui la nazionale gioca un ruolo fondamentale di stimolo. Quindi, senza dubbio, servirà del tempo e molto lavoro. Ogni stagione sarà un’occasione per crescere. Puntiamo ad un livello decisamente superiore che ci possa permettere di essere competitivi con le migliori nazionali del mondo. Credo che abbiamo molto potenziale e giocatrici di grande talento. Ora le prossime tappe sono la nuova edizione della VNL, il Campionato Europeo dove cercheremo di essere ancora tra le migliori squadre e poi le qualificazioni alle Olimpiadi che saranno un test molto impegnativo, teniamo moltissimo alla qualificazione!

Come giudica il movimento pallavolistico italiano?

Beh, si tratta dell’élite mondiale. Credo che il campionato italiano sia il campionato di più alto livello al mondo. E la nazionale azzurra è leader mondiale, ma soprattutto credo che l’Italia negli ultimi vent’anni abbia costruito un movimento di qualità anche al livello giovanile in un Paese che comunque non è tra i più popolosi tra le nazioni leader a livello mondiale in questo sport.

Perché gli allenatori italiani, in vari sport, sono così richiesti all’estero?

Credo che il successo degli allenatori italiani, parlo per quello che riguarda la pallavolo femminile e la mia esperienza diretta in particolare, sia dovuto soprattutto a quanto negli ultimi decenni gli allenatori italiani abbiano studiato sul modello delle migliori scuole di pallavolo. Poi è merito del metodo di lavoro basato appunto su quello che abbiamo appreso delle migliori scuole e su quello che abbiamo vissuto grazie a poter vivere, a stretto contatto con i migliori atleti del mondo. Perché nel nostro campionato sono passate gran parte delle migliori atlete del mondo degli ultimi vent’anni. Credo di poter affermare che noi allenatori italiani abbiamo sempre avuto il piacere di condividere le nostre conoscenze e anche il piacere di imparare l’uno dall’altro promuovendo così, attraverso il confronto, la crescita di tutto il movimento. Poi evidentemente abbiamo successo anche grazie al nostro stile che non voglio dire sia migliore o peggiore di altri ma è il nostro, diverso e che evidentemente è apprezzato e dà fiducia.

Cosa ti piace di più della Polonia? Con quali ricordi sei tornato in Italia?

In Polonia mi sono trovato molto bene. Francamente non ho avuto molto tempo da dedicare a visitare il paese. Della cultura polacca e del popolo polacco quello che ho conosciuto è un po’ quello che mi è arrivato nel relazionarmi con il mio staff e con le giocatrici. E devo dire che per quel poco che ho potuto vedere, mi sono piaciute molto le città in cui sono stato: ricche di storia e molto vivibili. Una cosa che mi ha colpito molto è stata la natura splendida ammirata negli spostamenti in macchina tra una città e l’altra. Dal punto di vista del contatto umano la Polonia che conosco è solo quella del mio staff e con loro, magari sarò stato fortunato, ma mi trovo benissimo, ho una grande sintonia e ho trovato grande apertura e capacità di dialogo. Da quanto vissuto in questa prima esperienza ho la sensazione che mi troverò molto bene in Polonia. Dopo l’esperienza ai Campionati Mondiali sono tornato in Italia con dei bellissimi ricordi e soprattutto con grossissima motivazione per il futuro.

ALDESTINE le creazioni di Aleksandra Paula Ziemińska

“Guardo con nostalgia le donne veramente eleganti, che esprimono il loro senso di autostima in modo semplice e disinvolto attraverso i loro abiti.” Aleksandra Paula Ziemińska, stilista e designer di moda allo stesso tempo, ha avuto il coraggio di uscire dalla sua zona di comfort professionale per seguire la sua passione e vocazione. Il suo marchio ALDESTINE (come Aleksandra, destine – destino) è appena entrato sul mercato. Link al sito: www.aldestine-official.com.

ET: Cosa provi quando vedi le etichette sui tuoi abiti?

AZ: Mi emoziono… Ho sempre voluto creare vestiti. Passione ereditata dalla nonna. Ho lavorato nella finanza per molti anni fino a quando non sono stata abbastanza matura da mettere in gioco tutto. Tante volte rubavo i materiali a mia nonna e cucivo per le bambole, ora voglio cucire per le donne, per tutte le donne.

Quali donne la ispirano?

Tutte! Mi piace sedermi in un bar e osservare la gente, soprattutto se mi trovo in Italia o in Francia. Il mio amore per l’Italia è sconfinato, forse in una vita precedente potrei essere stata italiana… Magari una di quelle donne che ammiro: consapevoli della propria bellezza (ce l’abbiamo tutte). Mi ispiro ai vecchi film in cui la donna apprezza l’eleganza. Oggi le donne hanno spesso paura di aprirsi. Guardo con ammirazione Sofia Loren o Monica Bellucci, che si presentano con grande naturalezza, un’eleganza disinvolta ma mai esagerata. Sono reali.

Il ruolo principale nella tua collezione è svolto dal tailleur: completo giacca e pantaloni.

Non ho paura di mescolare strutture di tessuti diversi, ma i tailleur sono gli abiti che “risuonano” con me al cento per cento. Vorrei dimostrare che non si tratta solo di un abito per riunioni di lavoro. Non deve essere recluso in una specifica occasione. Si può apparire eleganti, femminili e sentirsi belle con questo capo. Qualità, femminilità, ritorno alla vera eleganza in ogni taglia, perché io cucio abiti dalla XS alla XL.

Indossi i tuoi abiti?

Naturalmente, non potrebbe essere diversamente! Mi aiutano ad esprimermi, mi fanno sentire a mio agio. Mi piace che le donne scelgano una semplicità elegante, che indossino abiti per esprimere se stesse e dimostrarsi che sono importanti.

Progetti di lavoro imminenti?

La mia collezione è orientata ai mercati esteri, dove i capi classici di un’eleganza antica si vedono normalmente per strada. Guardo con nostalgia le donne di Parigi, Milano o Roma e vedo come gli stanno i miei abiti. I clienti polacchi sono diversi, spesso non apprezzano la qualità dei materiali o della lavorazione. Con me possono scegliere il loro vestito realizzato individualmente, possono acquistare la giacca separatamente dai pantaloni in modo da enfatizzare al massimo la loro silhouette.

Cosa sogni?

Cose semplici: voglio stare in disparte, osservare il mondo che mi ispira e creare il marchio ALDESTINE, che sarà associato all’eleganza, alla qualità. Riportare la femminilità, la capacità di indossare gli abiti in modo non forzato e di classe: questo è ciò che sogno in un momento in cui la moda è così pesantemente esagerata.