Tanti turisti vengono a Venezia per un giorno: si meravigliano dell’onnipresente acqua, delle snelle gondole, dei colori delle maschere e dei vetri, si stringono in Piazza San Marco e sul Ponte di Rialto seguendo obbedientemente l’ombrello della guida. Solo immagini, sorrisi, ricordi.

L’innumerevole quantità di ponti e canali, chiese e campi, all’inizio può sbalordire e

scoraggiarti dall’esplorare la Serenissima individualmente. Tuttavia, se dedichiamo un po’ più di tempo a Venezia, si scopre che è diffi cile perdersi qui. Perché anche se ci perdiamo in un vicolo cieco, alla fi ne troveremo o un giardino segreto o una nuova vista su un canale. E non è esattamente quello che stiamo cercando? Bellezza, mistero, qualcosa che ci stupirà?

Quest’anno siamo arrivati a Venezia in aprile-maggio. Dopo esser scesi dall’autobus a Piazzale Roma, siamo stati salutati dal cielo limpido e dal verde intenso dei Giardini Papadopoli.

È a questo punto, dove il traffi co automobilistico finisce, che per la maggior parte dei turisti inizia l’avventura a Venezia.

Subito abbiamo seguito il percorso, ben noto, verso Campo Santa Margherita nel sestiere Dorsoduro, che è uno dei sei sestieri di Venezia. Un ponte, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto. Fermata. Dobbiamo fermarci a uno di questi ponti. Questo non è un normale ponte. Questo è Il Ponte dei Pugni, un tempo scenario di furiose disfide tra veneziani. Il ponte non aveva barriere e l’obiettivo della lotta dei pugni era quello di gettare l’avversario in acqua.

Uno dei nostri bar veneziani preferiti si trova ai piedi di questo ponte – Bar Artisti Osteria Ai Pugni – qui ci sentiamo come se fossimo a casa nostra. Siccome vogliamo mangiare e bere come i veneziani, ordiniamo da bere lo spritz al Select, una versione più secca dello spritz all’aperol, caratterizzata da un colore carminio e un sofisticato gusto amaro. Come aggiunta obbligatoria gli spuntini, preferibilmente diversi tipi. All’Osteria ai Pugni ci piace mangiare i fagottini fritti ripieni di prosciutto cotto, mozzarella o melanzane. Tutto si sceglie in bocca, ogni cosa ha un suo specifico gusto ed odore. In nessun altro luogo si mangia così bene.

Venezia ci sta aspettando. Percorriamo il largo Campo Santa Margherita verso le Gallerie dell’Accademia, il tempio dell’arte, dove sono raccolti i più grandi tesori della pittura veneta: opere di Bellini, Tintoretto, Tiziano, Guardi e Canaletto. Ovunque, lungo le calli, incontriamo numerose vetrine piene di vetri e gioielli, che ci ricordano che il commercio è sempre stato alla base dell’esistenza di questa città. Ci sono anche profumerie, quasi gallerie d’arte, come Bottega Cini, che vende i prodotti della marca The Merchant of Venice (Kupiec wenecki), profumi unici e raffinati con composizioni che ricordano tutta la ricchezza di Venezia quando era all’apice della sua gloria.

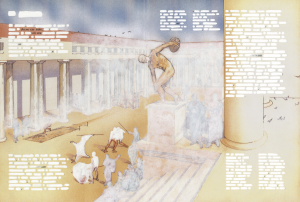

La Bottega Cini prende ovviamente il suo nome dal Palazzo Cini, oggi museo che espone le collezioni di Vittorio Cini (1885- 1977), collezionista, industriale e filantropo italiano. Un po’ più in là un altro museo, o meglio una Mecca per chi si occupa d’arte, cioè la Peggy Guggenheim Collection. Nel palazzo incompiuto, situato proprio sul Canale Grande, sono raccolte le opere dei più famosi artisti del XX secolo, come Kandinsky, Rothko e Pollock. Mi ha affascinato molto la statua Maiastra di Constantin Brancusi, ovvero un mitico uccello rumeno, trasformato dall’artista in un blocco d’oro sintetico. C’è anche un meraviglioso giardino dove ci si può rilassare all’ombra e una libreria, dove non ho comprato né matite con il nome del museo né calze colorate, ma un libretto Venice the basics, di Giorgio Gianighian e Paola Pavani. Si potrebbe dire che è un libro destinato ai bambini, ma sono rimasta affascinata dalle illustrazioni di Giorgio del Pedros e da una una chiara rappresentazione di come è stata costruita Venezia: da isole naturali, rinforzate da pali, a canali e palazzi perfettamente delineati che sembrano galleggiare sull’acqua, ma in realtà poggiano su solide fondamenta che sono un capolavoro dell’arte ingegneristica.

La Bottega Cini prende ovviamente il suo nome dal Palazzo Cini, oggi museo che espone le collezioni di Vittorio Cini (1885- 1977), collezionista, industriale e filantropo italiano. Un po’ più in là un altro museo, o meglio una Mecca per chi si occupa d’arte, cioè la Peggy Guggenheim Collection. Nel palazzo incompiuto, situato proprio sul Canale Grande, sono raccolte le opere dei più famosi artisti del XX secolo, come Kandinsky, Rothko e Pollock. Mi ha affascinato molto la statua Maiastra di Constantin Brancusi, ovvero un mitico uccello rumeno, trasformato dall’artista in un blocco d’oro sintetico. C’è anche un meraviglioso giardino dove ci si può rilassare all’ombra e una libreria, dove non ho comprato né matite con il nome del museo né calze colorate, ma un libretto Venice the basics, di Giorgio Gianighian e Paola Pavani. Si potrebbe dire che è un libro destinato ai bambini, ma sono rimasta affascinata dalle illustrazioni di Giorgio del Pedros e da una una chiara rappresentazione di come è stata costruita Venezia: da isole naturali, rinforzate da pali, a canali e palazzi perfettamente delineati che sembrano galleggiare sull’acqua, ma in realtà poggiano su solide fondamenta che sono un capolavoro dell’arte ingegneristica.

L’estremità dell’est di Dorsoduro, chiamato Punta della Dogana, si affaccia verso la dirimpettaia isola di San Giorgio Maggiore, che accoglie i visitatori con la sua scintillante facciata bianca del Palladio e la fi gura di un angelo che veglia sul campanile della chiesa. È lì, in alto, sotto le campane, si possono guardare i quattro angoli del mondo e ammirare le tante isole di Venezia, per poi tornare sulla terra ed alzare lo sguardo per vedere l’Ultima Cena di Tintoretto nel presbiterio della chiesa. Questa è una delle tante meraviglie di questa città, un dipinto creato per questo luogo, tenendo conto della prospettiva da cui verrà visto; è ancora qui da oltre 400 anni!

Sull’isola è molto attiva anche la Fondazione Giorgio Cini. Quest’anno, grazie a lei, sono state realizzate diverse mostre: FontanaArte. Vivere nel vetro, dedicata al vetro d’arredo della fabbrica milanese leggendaria, con degli oggetti risalenti agli anni ’30 del XX secolo, An Archaeology of Silence con sculture e dipinti del famoso artista contemporaneo Kehinde Wiley, e una mostra molto intrigante, chiamata “On fire”, che presenta le opere realizzate da artisti eccezionali, mediante il fuoco. La Fondazione ha inoltre condiviso la sua galleria alla mostra Homo Faber, affollata di visitatori, che intende ricordare l’importanza dei mestieri tradizionali e la trasmissione delle tradizioni di generazione in generazione.

L’isola più vicina a San Giorgio Maggiore è la Giudecca, la più grande tra le isole che  formano il centro di Venezia, dove si svolge la vita quotidiana dei veneziani. Una quotidianità eccezionale, perché puoi mai rientrare nella normalità che chi abita vicino al Redentore, chiesa che dà il nome ad una grande festa durante la quale, una volta all’anno, la terza domenica di luglio, può arrivare alla Giudecca senza usare una barca, camminando su un ponte di barche? Su quest’isola sorge l’hotel Hilton, con il suo bar “Skyline”, situato sul tetto, dal quale si può vedere la parte orientale e occidentale di Venezia. È un luogo unico, perché vedute comparabili a quella, possono essere ammirate solo dai campanili delle chiese. Il bar è anche un ottimo posto per incontrare gli amici la sera. Invece le mattine a Venezia è meglio trascorrerle come lo fanno gli italiani ovvero bevendo il caffè espresso e non quello

formano il centro di Venezia, dove si svolge la vita quotidiana dei veneziani. Una quotidianità eccezionale, perché puoi mai rientrare nella normalità che chi abita vicino al Redentore, chiesa che dà il nome ad una grande festa durante la quale, una volta all’anno, la terza domenica di luglio, può arrivare alla Giudecca senza usare una barca, camminando su un ponte di barche? Su quest’isola sorge l’hotel Hilton, con il suo bar “Skyline”, situato sul tetto, dal quale si può vedere la parte orientale e occidentale di Venezia. È un luogo unico, perché vedute comparabili a quella, possono essere ammirate solo dai campanili delle chiese. Il bar è anche un ottimo posto per incontrare gli amici la sera. Invece le mattine a Venezia è meglio trascorrerle come lo fanno gli italiani ovvero bevendo il caffè espresso e non quello

diluito con acqua e latte, americano o caffè latte. Adoro il caffè. Senza non riesco a immaginare il mio soggiorno in Italia, né a Venezia. L’espresso bevuto più volte al giorno ti dà forza e buonumore. Stesso effetto mi dà il gelato. Non avrei mai pensato che dopo tanti anni avrei ritrovato la gelateria dove l’avevo mangiato quando sono stata a Venezia per la prima volta durante i miei studi. È la gelateria Millevoglie gestita da Dorota e Tarcisio, vicino a quella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari dove si trova lo straordinario dipinto dell’Assunzione di Tiziano. Il nostro incontro si è trasformato in una riunione casuale di polacchi che vivono a Venezia, perché più gustavamo il gelato (nel mio caso il pistacchio, per cui ho una debolezza, e il gianduiotto, come se il gusto arrivasse direttamente da Torino), più persone si univano a noi. Nota bene, al bar di Dorota e Tarcisio, accanto alla gelateria, si può anche bere un caffè e uno spritz e mangiare cicchetti. Che dire dei cicchetti? Di certo sono deliziosi. Queste piccoli spuntini, spesso fatte con un pezzo di pane, su cui vengono adagiate verdure, formaggi, salumi e pesce fanno parte del mio rituale di cucina veneziana. Amo particolarmente quelli con pasta di pesce con baccalà o quelli con carciofi e prosciutto cotto. E per favore, vi prego di non chiamarle tapas, paese diverso, tradizione diversa, ruolo diverso. Se volete mangiare e bere come un vero veneziano, allora bevete un caffè, lo spritz al select e mangiate i cicchetti. E per cena, provereste forse la polenta con il fegato o dei frutti di mare fritti? È vero che molti hanno già detto che Venezia e l’Italia non sono solo pasta e pizza, ma vale la pena prendere a cuore questa verità.

A proposito di cuore, per Venezia è ovviamente la Piazza di San Marco, con la Basilica di San Marco, il campanile e il Palazzo Ducale. Sebbene questi siano luoghi molto affollati di turisti, non possono essere saltati. Si deve visitare almeno una volta nella vita il Palazzo

Ducale. La cosa che mi ha impressionato di più sono i dipinti, per le loro dimensioni, la loro quantità e qualità. Tintoretto e i due Bassano. Una quantità inimmaginabile di lavoro, idee e grandi capacità. Così come nella chiesa di San Giorgio Maggiore, i quadri, che sono stati dipinti per le singole stanze, sono ancora lì esposti e raccontano la storia di Venezia alle generazioni future che verranno qui. Il percorso espositivo del Palazzo è molto interessante. Direttamente dalle stanze piene d’oro, sculture e dipinti colorati, ci conduce, attraverso il famoso Ponte dei Sospiri, alle ex carceri. Scendiamo sempre più in basso, i corridoi si restringono, le finestre sono sbarrate, le porte chiuse a chiave. Tutto questo ricorda vividamente i disegni onirici di Piranesi. Al livello più basso, le finestre sono vicine al livello del canale, si può sentire l’odore dell’acqua di mare e dell’umidità. Nonostante oggi sia solo un museo, ho sentito i visitatori che respirano con sollievo, quando escono di nuovo alla luce.

Anche noi vogliamo sole, aria e brezza marina, quindi ci spostiamo ai Giardini della Biennale, ovviamente “questa” biennale, la mostra d’arte, conosciuta in tutto il mondo, che si svolge quest’anno per la cinquantanovesima volta. Qui tra gli alberi, passeggiando tra i padiglioni, si può trascorrere l’intera giornata. Ma come nel caso dei grandi musei, è bene fare una scelta, anche se è molto difficile, perché a noi interessa tutto. Senza dubbio guardiamo il padiglione principale e il padiglione polacco, con una mostra di installazioni di Małgorzata Mirga – Tas, in cui l’artista mostra le sue attività quotidiane, che sono in relazione al ritmo dell’universo. Non è una visione terrificante, anzi proprio il contrario. L’installazione, realizzata con pezzi cuciti di tessuti colorati, richiama alla mente la quiete domestica, permette di sentire il calore, la pace e l’ospitalità di una casa polacca.

Neanche ai veneziani manca il senso dell’ospitalità. Li ammiro per il fatto che con questa infinita quantità di turisti continuano a servirmi il caffè con un sorriso ed a rispondere calorosamente ai saluti, e che addirittura sono così orgogliosi della loro città e ne condividono volentieri i tesori. Allo stesso tempo, rimangono se stessi, così positivi nel riguardo alla vita e irradiano questo stato d’animo sugli altri.

tłumaczenie it: Wojciech Wróbel

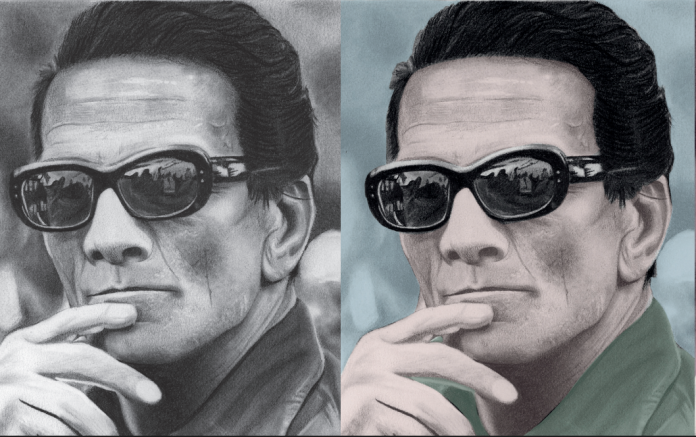

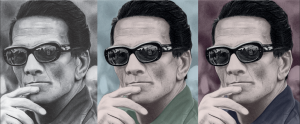

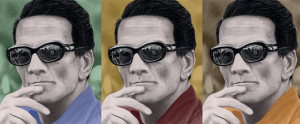

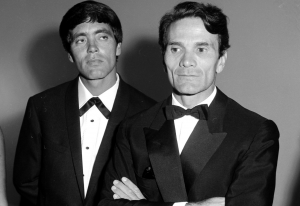

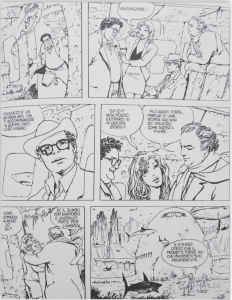

Davide Toffolo nato a Pordenone, in Friuli, quando nel 2002 ha scritto il suo romanzo a fumetti intitolato semplicemente Pasolini. Si tratta, in poche parole, della storia di un giovane giornalista che segue le tracce di un uomo che si presenta come “signor Pasolini”. Quest’uomo ha tutte le caratteristiche del nostro tempo, come un indirizzo di posta elettronica, e vuole rilasciare un’intervista al giovane giornalista, presentando le sue opinioni, che sono fatte di citazioni dai testi di Pasolini. Ricorrendo a tale rappresentazione, Toffolo dimostra chiaramente che il pensiero di Pasolini non solo non è invecchiato, ma anzi ha acquisito attualità, a volte rivelandosi profetico. Toffolo non è solo un autore di fumetti, ma anche un chitarrista della band “I tre allegri ragazzi morti”. Il gruppo, da sempre interessato a Pasolini, gli ha dedicato gran parte della sua attività, e nel 2011 ha fatto una tournée in molte città italiane, dove oltre alle proprie canzoni, hanno presentato progetti artistici dedicati all’artista friulano.

Davide Toffolo nato a Pordenone, in Friuli, quando nel 2002 ha scritto il suo romanzo a fumetti intitolato semplicemente Pasolini. Si tratta, in poche parole, della storia di un giovane giornalista che segue le tracce di un uomo che si presenta come “signor Pasolini”. Quest’uomo ha tutte le caratteristiche del nostro tempo, come un indirizzo di posta elettronica, e vuole rilasciare un’intervista al giovane giornalista, presentando le sue opinioni, che sono fatte di citazioni dai testi di Pasolini. Ricorrendo a tale rappresentazione, Toffolo dimostra chiaramente che il pensiero di Pasolini non solo non è invecchiato, ma anzi ha acquisito attualità, a volte rivelandosi profetico. Toffolo non è solo un autore di fumetti, ma anche un chitarrista della band “I tre allegri ragazzi morti”. Il gruppo, da sempre interessato a Pasolini, gli ha dedicato gran parte della sua attività, e nel 2011 ha fatto una tournée in molte città italiane, dove oltre alle proprie canzoni, hanno presentato progetti artistici dedicati all’artista friulano. Rotundo, è del 1993. Nel 2008 è uscita la graphic novel Il delitto Pasolini di Gianluca Maconi, ricostruzione delle ultime ore che hanno preceduto il brutale omicidio del poeta. L’ultimo pezzo è Diario segreto di Pasolini del 2015 di Gianluca Costantini ed Elettra Stamboulis, ipotetico diario/autobiografia dell’artista. Dedico tanto spazio alle opere appartenenti alla cultura popolare, e non a quelle più monumentali, come Vita di Pasolini di Enzo Siciliano, o numerosi studi scientifici sull’artista, perché mi sembrano essere la migliore prova di quanto il personaggio e l’opera di Pasolini uniscano diversi ambiti della cultura e si inseriscano in vari registri della sua ricezione.

Rotundo, è del 1993. Nel 2008 è uscita la graphic novel Il delitto Pasolini di Gianluca Maconi, ricostruzione delle ultime ore che hanno preceduto il brutale omicidio del poeta. L’ultimo pezzo è Diario segreto di Pasolini del 2015 di Gianluca Costantini ed Elettra Stamboulis, ipotetico diario/autobiografia dell’artista. Dedico tanto spazio alle opere appartenenti alla cultura popolare, e non a quelle più monumentali, come Vita di Pasolini di Enzo Siciliano, o numerosi studi scientifici sull’artista, perché mi sembrano essere la migliore prova di quanto il personaggio e l’opera di Pasolini uniscano diversi ambiti della cultura e si inseriscano in vari registri della sua ricezione.

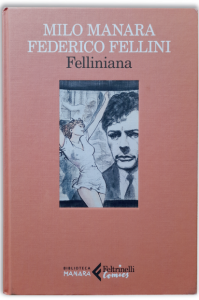

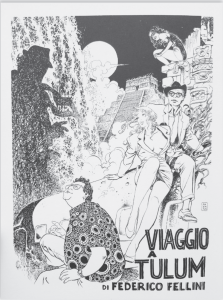

partì per il Messico per incontrare Castaneda, accompagnato, tra gli altri, dallo scrittore Andrea De Carlo (che aveva lavorato con lui al fi lm “E la nave va”) e dall’attrice americana Christine Engelhardt. Il viaggio, costellato da strani eventi e situazioni, segnò la fi ne dell’amicizia tra Fellini e De Carlo. Quest’ultimo pubblicò, nel 1986, il romanzo “Yucatan”, ispirato proprio al loro viaggio messicano. La cosa infastidì non poco Fellini, che in quello stesso anno pubblicò la propria versione della storia (inizialmente intitolata “Viaggio a Tulun”) sul “Corriere della Sera”, presentandola come un’anteprima del suo prossimo film. Un film che però non venne mai realizzato.

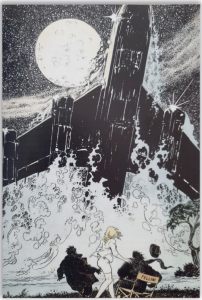

partì per il Messico per incontrare Castaneda, accompagnato, tra gli altri, dallo scrittore Andrea De Carlo (che aveva lavorato con lui al fi lm “E la nave va”) e dall’attrice americana Christine Engelhardt. Il viaggio, costellato da strani eventi e situazioni, segnò la fi ne dell’amicizia tra Fellini e De Carlo. Quest’ultimo pubblicò, nel 1986, il romanzo “Yucatan”, ispirato proprio al loro viaggio messicano. La cosa infastidì non poco Fellini, che in quello stesso anno pubblicò la propria versione della storia (inizialmente intitolata “Viaggio a Tulun”) sul “Corriere della Sera”, presentandola come un’anteprima del suo prossimo film. Un film che però non venne mai realizzato. contattò il regista per proporgli un adattamento a fumetti del racconto pubblicato sul “Corriere”. All’epoca Manara, nato nel 1945, era già un artista affermato, conosciuto soprattutto per opere di genere erotico come “Il gioco” (1982) o “Il profumo dell’invisibile” (1985). Fellini accettò la proposta del disegnatore e quel fi lm incompiuto divenne “Viaggio a Tulum”, un fumetto onirico, divertente e sensuale come i suoi migliori film. La trama, in parte rimaneggiata rispetto al soggetto originale, è carica di mistero, magia e suggestioni legate alle civiltà precolombiane, in particolare i Toltechi.

contattò il regista per proporgli un adattamento a fumetti del racconto pubblicato sul “Corriere”. All’epoca Manara, nato nel 1945, era già un artista affermato, conosciuto soprattutto per opere di genere erotico come “Il gioco” (1982) o “Il profumo dell’invisibile” (1985). Fellini accettò la proposta del disegnatore e quel fi lm incompiuto divenne “Viaggio a Tulum”, un fumetto onirico, divertente e sensuale come i suoi migliori film. La trama, in parte rimaneggiata rispetto al soggetto originale, è carica di mistero, magia e suggestioni legate alle civiltà precolombiane, in particolare i Toltechi. I protagonisti del “Viaggio”, oltre a Fellini stesso, sono il regista Snàporaz,

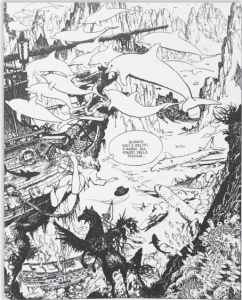

I protagonisti del “Viaggio”, oltre a Fellini stesso, sono il regista Snàporaz,  la bellissima e misteriosa Helen e il goffo e simpatico Vincenzone. Snàporaz, che all’inizio del fumetto viene scelto da Fellini come suo alter ego per il viaggio, ha le fattezze di Marcello Mastroianni ed è omonimo del personaggio che il grande attore aveva interpretato ne “La città delle donne”, film di Fellini del 1980. La figura di Helen è vagamente ispirata alla Engelhardt, mentre appare curiosa la presenza di Vincenzone, ovvero il giornalista Vincenzo Mollica, che non aveva accompagnato Fellini nel suo viaggio in Messico. La decisione di farlo apparire nel fumetto al posto di De Carlo può essere interpretata come una cattiveria ai danni dello scrittore, un’ironica vendetta per aver “rubato” la storia di Fellini. Tra gli altri personaggi possiamo ricordare Sibyl, una versione oscura di

la bellissima e misteriosa Helen e il goffo e simpatico Vincenzone. Snàporaz, che all’inizio del fumetto viene scelto da Fellini come suo alter ego per il viaggio, ha le fattezze di Marcello Mastroianni ed è omonimo del personaggio che il grande attore aveva interpretato ne “La città delle donne”, film di Fellini del 1980. La figura di Helen è vagamente ispirata alla Engelhardt, mentre appare curiosa la presenza di Vincenzone, ovvero il giornalista Vincenzo Mollica, che non aveva accompagnato Fellini nel suo viaggio in Messico. La decisione di farlo apparire nel fumetto al posto di De Carlo può essere interpretata come una cattiveria ai danni dello scrittore, un’ironica vendetta per aver “rubato” la storia di Fellini. Tra gli altri personaggi possiamo ricordare Sibyl, una versione oscura di  Christina/Helen, o lo stregone messicano Hernandez, ma il “Viaggio” è pieno di fi gure pittoresche e originali che talvolta compaiono solo per poche vignette. Nelle prime pagine del fumetto Helen e Vincenzone, alla ricerca di Fellini, si recano a Cinecittà, dove incontrano personaggi provenienti da vari film del regista italiano, che Manara raffi gura con grande precisione e realismo. Più avanti Fellini e Manara inseriscono nella storia il regista e scrittore cileno Alejandro Jodorowsky e il celebre disegnatore francese Jean “Moebius” Giraud, autori di uno dei capolavori del fumetto mondiale, “L’Incal” (1981-1988).

Christina/Helen, o lo stregone messicano Hernandez, ma il “Viaggio” è pieno di fi gure pittoresche e originali che talvolta compaiono solo per poche vignette. Nelle prime pagine del fumetto Helen e Vincenzone, alla ricerca di Fellini, si recano a Cinecittà, dove incontrano personaggi provenienti da vari film del regista italiano, che Manara raffi gura con grande precisione e realismo. Più avanti Fellini e Manara inseriscono nella storia il regista e scrittore cileno Alejandro Jodorowsky e il celebre disegnatore francese Jean “Moebius” Giraud, autori di uno dei capolavori del fumetto mondiale, “L’Incal” (1981-1988). essere personaggi di un fumetto e più di una volta commentano l’assurdità della trama e la mancanza di una successione logica degli eventi. La scena più interessante è forse quella in cui Snàporaz parla al telefono con il regista, esprimendo la propria frustrazione per la storia bislacca di cui è protagonista. Ma è proprio questo il motivo, risponde il regista, per cui non ha mai girato il fi lm che da tempo aveva in mente: la sceneggiatura era semplicemente troppo assurda. E così, l’unico mezzo che Fellini aveva per portare a compimento un progetto così folle e fantastico era il fumetto. A controbilanciare la storia, decisamente surreale e onirica, abbiamo i disegni

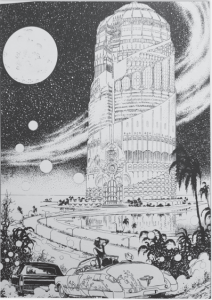

essere personaggi di un fumetto e più di una volta commentano l’assurdità della trama e la mancanza di una successione logica degli eventi. La scena più interessante è forse quella in cui Snàporaz parla al telefono con il regista, esprimendo la propria frustrazione per la storia bislacca di cui è protagonista. Ma è proprio questo il motivo, risponde il regista, per cui non ha mai girato il fi lm che da tempo aveva in mente: la sceneggiatura era semplicemente troppo assurda. E così, l’unico mezzo che Fellini aveva per portare a compimento un progetto così folle e fantastico era il fumetto. A controbilanciare la storia, decisamente surreale e onirica, abbiamo i disegni  estremamente dettagliati e realistici del maestro Manara. Come in altre opere dell’artista italiano ha un ruolo di primo piano la rappresentazione del corpo femminile, ma sarebbe certamente sbagliato liquidare “Viaggio a Tulum” come un banale e volgare fumetto erotico. La raffigurazione dei volti, soprattutto quello di Mastroianni, rasenta il fotorealismo, così come nel caso dei paesaggi, edifici e scenari urbani, disegnati con un incredibile livello di dettaglio e un respiro autenticamente cinematografico.

estremamente dettagliati e realistici del maestro Manara. Come in altre opere dell’artista italiano ha un ruolo di primo piano la rappresentazione del corpo femminile, ma sarebbe certamente sbagliato liquidare “Viaggio a Tulum” come un banale e volgare fumetto erotico. La raffigurazione dei volti, soprattutto quello di Mastroianni, rasenta il fotorealismo, così come nel caso dei paesaggi, edifici e scenari urbani, disegnati con un incredibile livello di dettaglio e un respiro autenticamente cinematografico.

cancella Brixia” che terminerà l’8 gennaio 2023 che intende porre l’accento sul dialogo che s’instaura tra l’archeologia e l’arte contemporanea, tra la cultura classica e la sua persistenza nel nostro tempo. Dal 29 ottobre 2022 fino al 28 febbraio 2023 sarà la volta di “La città del Leone: Brescia nell’età dei Comuni e delle Signorie”, mostra che attraverso materiali eterogenei, intende indagare in modo originale questo periodo. E ancora dal 10 febbraio al 10 maggio 2023 si terrà la mostra “Ceruti. Pittore europeo” un’occasione per celebrare

cancella Brixia” che terminerà l’8 gennaio 2023 che intende porre l’accento sul dialogo che s’instaura tra l’archeologia e l’arte contemporanea, tra la cultura classica e la sua persistenza nel nostro tempo. Dal 29 ottobre 2022 fino al 28 febbraio 2023 sarà la volta di “La città del Leone: Brescia nell’età dei Comuni e delle Signorie”, mostra che attraverso materiali eterogenei, intende indagare in modo originale questo periodo. E ancora dal 10 febbraio al 10 maggio 2023 si terrà la mostra “Ceruti. Pittore europeo” un’occasione per celebrare  questo pittore che, con le sue toccanti rappresentazioni dei ceti umili e i suoi ritratti penetranti, si impose come una delle voci più originali della cultura figurativa del XVIII secolo, e di cui la Pinacoteca Tosio Martinengo accoglie il più importante corpus di opere, al mondo. Dal 24 marzo al 23 luglio 2023, per la sesta edizione del Brescia Photo Festival, “Luce della Montagna” sarà la più importante mostra sulla fotografia di montagna realizzata negli ultimi decenni, con opere di Vittorio Sella, Martin Chambi, Ansel Adams, Axel Hutte.

questo pittore che, con le sue toccanti rappresentazioni dei ceti umili e i suoi ritratti penetranti, si impose come una delle voci più originali della cultura figurativa del XVIII secolo, e di cui la Pinacoteca Tosio Martinengo accoglie il più importante corpus di opere, al mondo. Dal 24 marzo al 23 luglio 2023, per la sesta edizione del Brescia Photo Festival, “Luce della Montagna” sarà la più importante mostra sulla fotografia di montagna realizzata negli ultimi decenni, con opere di Vittorio Sella, Martin Chambi, Ansel Adams, Axel Hutte.

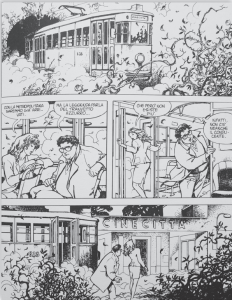

città l’8 settembre 1939. Fin dai primi giorni dell’occupazione, gli ebrei di Łódź furono sottoposti a severe repressioni. Le repressioni assunsero forme diverse, a volte molto brutali: dalla costrizione a eseguire lavori di pulizia duri e umilianti, ad essere privati dei loro beni fino a subire violenze ed essere uccisi. Furono sanzionati dalla legge di occupazione introdotta dalle autorità tedesche attraverso ordinanze. Le repressioni riguardavano quasi ogni ambito della vita. Gli ebrei furono cacciati dal lavoro e fu loro vietato di gestire attività commerciali, privandoli così dei loro mezzi di sostentamento. Fu vietato loro di celebrare le festività, di utilizzare i trasporti pubblici, fu introdotto il coprifuoco e alla fine del 1939 fu vietato loro di lasciare la città.

città l’8 settembre 1939. Fin dai primi giorni dell’occupazione, gli ebrei di Łódź furono sottoposti a severe repressioni. Le repressioni assunsero forme diverse, a volte molto brutali: dalla costrizione a eseguire lavori di pulizia duri e umilianti, ad essere privati dei loro beni fino a subire violenze ed essere uccisi. Furono sanzionati dalla legge di occupazione introdotta dalle autorità tedesche attraverso ordinanze. Le repressioni riguardavano quasi ogni ambito della vita. Gli ebrei furono cacciati dal lavoro e fu loro vietato di gestire attività commerciali, privandoli così dei loro mezzi di sostentamento. Fu vietato loro di celebrare le festività, di utilizzare i trasporti pubblici, fu introdotto il coprifuoco e alla fine del 1939 fu vietato loro di lasciare la città. sostituiti da Stelle di Davide cucite sugli abiti. Nello stesso tempo, tutti i negozi e le attività commerciali di proprietà di ebrei furono contrassegnati da una Stella di Davide gialla posta in un luogo visibile.

sostituiti da Stelle di Davide cucite sugli abiti. Nello stesso tempo, tutti i negozi e le attività commerciali di proprietà di ebrei furono contrassegnati da una Stella di Davide gialla posta in un luogo visibile. Zgierska e Limanowskiego, dove passava la linea del tram, furono escluse dall’area del ghetto. Per rendere possibili gli spostamenti tra le diverse parti del ghetto, furono costruite tre passerelle di legno sulle strade: due su via Zgierska (presso via Podrzeczna e Lutomierska) e una su via Limanowskiego (presso via Masarska). Ben presto divennero uno dei simboli del ghetto. Nell’aprile del 1940, il nome di Łódź fu cambiato in Litzmannstadt, quindi il ghetto viene spesso indicato come il ghetto di Litzmannstadt.

Zgierska e Limanowskiego, dove passava la linea del tram, furono escluse dall’area del ghetto. Per rendere possibili gli spostamenti tra le diverse parti del ghetto, furono costruite tre passerelle di legno sulle strade: due su via Zgierska (presso via Podrzeczna e Lutomierska) e una su via Limanowskiego (presso via Masarska). Ben presto divennero uno dei simboli del ghetto. Nell’aprile del 1940, il nome di Łódź fu cambiato in Litzmannstadt, quindi il ghetto viene spesso indicato come il ghetto di Litzmannstadt. Le condizioni del ghetto – mancanza di cibo, di medicinali e lavoro duro – portarono a un tasso di mortalità estremamente elevato tra i suoi abitanti. La situazione era aggravata da condizioni sanitarie disastrose. Quando il ghetto fu liquidato nell’estate del 1944, si contarono oltre 43.000 morti che furono sepolti nella parte occidentale del cimitero, in via Bracka, nel cosiddetto campo del ghetto.

Le condizioni del ghetto – mancanza di cibo, di medicinali e lavoro duro – portarono a un tasso di mortalità estremamente elevato tra i suoi abitanti. La situazione era aggravata da condizioni sanitarie disastrose. Quando il ghetto fu liquidato nell’estate del 1944, si contarono oltre 43.000 morti che furono sepolti nella parte occidentale del cimitero, in via Bracka, nel cosiddetto campo del ghetto. ghetto delle richieste delle autorità, organizzando a tal fine un discorso pubblico nella piazza dei pompieri. Il 5 settembre, per ordine delle autorità tedesche, fu annunciata una “szpera” (dal tedesco Gehsperre – chiusura) nel ghetto. A nessuno fu permesso di lasciare la propria casa sotto la minaccia delle punizioni più severe. Gruppi speciali della polizia tedesca e del Servizio d’ordine ebraico visitarono i successivi quartieri di strada, dove, dopo aver raccolto gli abitanti, i funzionari tedeschi selezionavano quelli in grado di lavorare e gli altri destinati allo sfollamento. La gente disperata nascondeva i propri figli e gli anziani nella speranza di salvargli la vita. Fino al 12 settembre, più di 15.500 persone furono catturate e deportate dal ghetto verso la morte.

ghetto delle richieste delle autorità, organizzando a tal fine un discorso pubblico nella piazza dei pompieri. Il 5 settembre, per ordine delle autorità tedesche, fu annunciata una “szpera” (dal tedesco Gehsperre – chiusura) nel ghetto. A nessuno fu permesso di lasciare la propria casa sotto la minaccia delle punizioni più severe. Gruppi speciali della polizia tedesca e del Servizio d’ordine ebraico visitarono i successivi quartieri di strada, dove, dopo aver raccolto gli abitanti, i funzionari tedeschi selezionavano quelli in grado di lavorare e gli altri destinati allo sfollamento. La gente disperata nascondeva i propri figli e gli anziani nella speranza di salvargli la vita. Fino al 12 settembre, più di 15.500 persone furono catturate e deportate dal ghetto verso la morte.

Nessuna stranezza, ma con un pizzico di follia e carattere. Ecco Sangiovanni, una speranza della musica italiana, un cantante che quest’anno ha pubblicato un atteso album di debutto intitolato “Cadere Colare”. Alcuni possono associare questo gioioso ragazzo al programma Amici che scopre nuovi talenti. È quanto è accaduto con il cantante diciannovenne nato a Vicenza. Il risultato del successo televisivo prima è stato un EP e ora un album di dimensione piena promosso dal singolo di ballo “Farfalle” (quinto posto al festival di Sanremo). L’album è solo apparentemente creato per quegli adolescenti che ascoltano un pop poco impegnativo. È un disco particolarmente maturo e saggio, pieno d’amore. Molte canzoni sono dedicate a storie più o meno importanti, a sentimenti più o meno maturi. È il primo contatto con l’età adulta, una voce importante su argomenti come affrontare le emozioni, il rifiuto causato dall’orientamento sessuale o i tentativi di suicidio. In seguito è un racconto di un giovane che vuole essere leggero e libero. Sangiovanni rappresenta una nuova generazione che scappa dal moralismo ed è eccezionalmente affidabile. Nella musica mescola le profondità del pop con l’elettronica e l’hip-hop. In una delle interviste ha confessato: “A prima vista, la mia musica può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma è anche la mia forza”. Con questa onestà e sincerità di emozioni vince. Un ragazzo altamente dotato da cui possiamo imparare ad assaporare la vita e un modo leggero di vivere i momenti difficili!

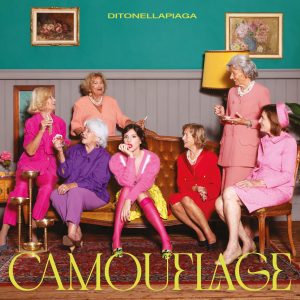

Nessuna stranezza, ma con un pizzico di follia e carattere. Ecco Sangiovanni, una speranza della musica italiana, un cantante che quest’anno ha pubblicato un atteso album di debutto intitolato “Cadere Colare”. Alcuni possono associare questo gioioso ragazzo al programma Amici che scopre nuovi talenti. È quanto è accaduto con il cantante diciannovenne nato a Vicenza. Il risultato del successo televisivo prima è stato un EP e ora un album di dimensione piena promosso dal singolo di ballo “Farfalle” (quinto posto al festival di Sanremo). L’album è solo apparentemente creato per quegli adolescenti che ascoltano un pop poco impegnativo. È un disco particolarmente maturo e saggio, pieno d’amore. Molte canzoni sono dedicate a storie più o meno importanti, a sentimenti più o meno maturi. È il primo contatto con l’età adulta, una voce importante su argomenti come affrontare le emozioni, il rifiuto causato dall’orientamento sessuale o i tentativi di suicidio. In seguito è un racconto di un giovane che vuole essere leggero e libero. Sangiovanni rappresenta una nuova generazione che scappa dal moralismo ed è eccezionalmente affidabile. Nella musica mescola le profondità del pop con l’elettronica e l’hip-hop. In una delle interviste ha confessato: “A prima vista, la mia musica può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma è anche la mia forza”. Con questa onestà e sincerità di emozioni vince. Un ragazzo altamente dotato da cui possiamo imparare ad assaporare la vita e un modo leggero di vivere i momenti difficili! Ditonellapiaga l’abbiamo conosciuta per esempio quest’anno al festival di Sanremo, dove insieme a Donatella Rettore, icona degli anni 80, ha eseguito una canzone accattivante, “Chimica”, rendendo omaggio alla musica da ballo e alle sue varie sfumature nel modo migliore. Nell’album di debutto “Camuflage” si trasforma in un camaleonte. Ci inonda di elementi disco, house, eurodance dei primi anni 2000, a suoni più delicati con gli elementi di soul come nella canzone “Come fai”. È in grado di sorprendere non solo con l’atmosfera retrò degli anni 60, ma anche con il suono completamente astratto come nella canzone di apertura del disco “Morphina”, il momento migliore dell’album. C’è anche un buon disco di chiusura “Carrefour Express” che parla di sentimenti non reciproci, del desiderio di possedere ciò che non si può avere. Considerando tutte queste luci e ombre, colori e suoni che non vogliono essere etichettati, otteniamo un pensiero coerente e Ditonellapiaga entra sulla scena musicale con un passo audace che non può essere dimenticato.

Ditonellapiaga l’abbiamo conosciuta per esempio quest’anno al festival di Sanremo, dove insieme a Donatella Rettore, icona degli anni 80, ha eseguito una canzone accattivante, “Chimica”, rendendo omaggio alla musica da ballo e alle sue varie sfumature nel modo migliore. Nell’album di debutto “Camuflage” si trasforma in un camaleonte. Ci inonda di elementi disco, house, eurodance dei primi anni 2000, a suoni più delicati con gli elementi di soul come nella canzone “Come fai”. È in grado di sorprendere non solo con l’atmosfera retrò degli anni 60, ma anche con il suono completamente astratto come nella canzone di apertura del disco “Morphina”, il momento migliore dell’album. C’è anche un buon disco di chiusura “Carrefour Express” che parla di sentimenti non reciproci, del desiderio di possedere ciò che non si può avere. Considerando tutte queste luci e ombre, colori e suoni che non vogliono essere etichettati, otteniamo un pensiero coerente e Ditonellapiaga entra sulla scena musicale con un passo audace che non può essere dimenticato.

La Bottega Cini prende ovviamente il suo nome dal Palazzo Cini, oggi museo che espone le collezioni di Vittorio Cini (1885- 1977), collezionista, industriale e filantropo italiano. Un po’ più in là un altro museo, o meglio una Mecca per chi si occupa d’arte, cioè la Peggy Guggenheim Collection. Nel palazzo incompiuto, situato proprio sul Canale Grande, sono raccolte le opere dei più famosi artisti del XX secolo, come Kandinsky, Rothko e Pollock. Mi ha affascinato molto la statua Maiastra di Constantin Brancusi, ovvero un mitico uccello rumeno, trasformato dall’artista in un blocco d’oro sintetico. C’è anche un meraviglioso giardino dove ci si può rilassare all’ombra e una libreria, dove non ho comprato né matite con il nome del museo né calze colorate, ma un libretto Venice the basics, di Giorgio Gianighian e Paola Pavani. Si potrebbe dire che è un libro destinato ai bambini, ma sono rimasta affascinata dalle illustrazioni di Giorgio del Pedros e da una una chiara rappresentazione di come è stata costruita Venezia: da isole naturali, rinforzate da pali, a canali e palazzi perfettamente delineati che sembrano galleggiare sull’acqua, ma in realtà poggiano su solide fondamenta che sono un capolavoro dell’arte ingegneristica.

La Bottega Cini prende ovviamente il suo nome dal Palazzo Cini, oggi museo che espone le collezioni di Vittorio Cini (1885- 1977), collezionista, industriale e filantropo italiano. Un po’ più in là un altro museo, o meglio una Mecca per chi si occupa d’arte, cioè la Peggy Guggenheim Collection. Nel palazzo incompiuto, situato proprio sul Canale Grande, sono raccolte le opere dei più famosi artisti del XX secolo, come Kandinsky, Rothko e Pollock. Mi ha affascinato molto la statua Maiastra di Constantin Brancusi, ovvero un mitico uccello rumeno, trasformato dall’artista in un blocco d’oro sintetico. C’è anche un meraviglioso giardino dove ci si può rilassare all’ombra e una libreria, dove non ho comprato né matite con il nome del museo né calze colorate, ma un libretto Venice the basics, di Giorgio Gianighian e Paola Pavani. Si potrebbe dire che è un libro destinato ai bambini, ma sono rimasta affascinata dalle illustrazioni di Giorgio del Pedros e da una una chiara rappresentazione di come è stata costruita Venezia: da isole naturali, rinforzate da pali, a canali e palazzi perfettamente delineati che sembrano galleggiare sull’acqua, ma in realtà poggiano su solide fondamenta che sono un capolavoro dell’arte ingegneristica.

formano il centro di Venezia, dove si svolge la vita quotidiana dei veneziani. Una quotidianità eccezionale, perché puoi mai rientrare nella normalità che chi abita vicino al Redentore, chiesa che dà il nome ad una grande festa durante la quale, una volta all’anno, la terza domenica di luglio, può arrivare alla Giudecca senza usare una barca, camminando su un ponte di barche? Su quest’isola sorge l’hotel Hilton, con il suo bar “Skyline”, situato sul tetto, dal quale si può vedere la parte orientale e occidentale di Venezia. È un luogo unico, perché vedute comparabili a quella, possono essere ammirate solo dai campanili delle chiese. Il bar è anche un ottimo posto per incontrare gli amici la sera. Invece le mattine a Venezia è meglio trascorrerle come lo fanno gli italiani ovvero bevendo il caffè espresso e non quello

formano il centro di Venezia, dove si svolge la vita quotidiana dei veneziani. Una quotidianità eccezionale, perché puoi mai rientrare nella normalità che chi abita vicino al Redentore, chiesa che dà il nome ad una grande festa durante la quale, una volta all’anno, la terza domenica di luglio, può arrivare alla Giudecca senza usare una barca, camminando su un ponte di barche? Su quest’isola sorge l’hotel Hilton, con il suo bar “Skyline”, situato sul tetto, dal quale si può vedere la parte orientale e occidentale di Venezia. È un luogo unico, perché vedute comparabili a quella, possono essere ammirate solo dai campanili delle chiese. Il bar è anche un ottimo posto per incontrare gli amici la sera. Invece le mattine a Venezia è meglio trascorrerle come lo fanno gli italiani ovvero bevendo il caffè espresso e non quello

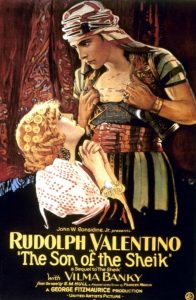

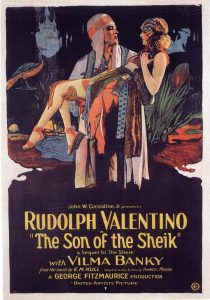

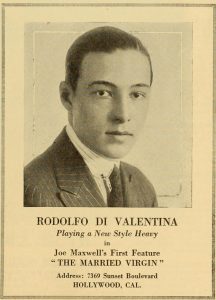

villaggio francese, le piaceva divertirsi e ballare. E proprio ad un ballo conobbe un giovane veterinario italiano, straordinariamente bello, Giovanni D’Antonguella, che lavorava per un circo itinerante. Fu un colpo di fulmine. Organizzarono velocemente le nozze e dopo il matrimonio si trasferirono in un paesino polveroso e poco attraente, Castellaneta, in cui il tempo si era fermato. Rodolfo nacque il mattino del 6 maggio 1895 e venne battezzato con il nome di Rodolfo Alfonso Raffaello Piero Filiberto Guglielmi di Valentina d’Antonguella. Nei ricordi della madre fi n dall’inizio il bambino si caratterizzò per la sua testardaggine, era un ribelle, disobbediente ed avventuroso. Aveva un bel viso da cherubino. Dopo anni le sue sorelle confessarono che era il fi glio preferito del padre e che la madre non era riuscita a tenerlo sotto controllo. Già da bambino smise di obbedirle, rifi utò persino di andare in chiesa, e quando la madre provava a obbligarlo lui gridava e sputava ovunque. Era un vero tormento, specialmente dopo che il padre lo portò con sé a visitare la provincia di Taranto in occasione della festa del nuovo millennio. In una grande città ebbe modo di vedere vita, altre prospettive e opportunità, automobili ed enormi edifici. Negli occhi di un bambino la piccola cittadina di Castellaneta diventò la cella di una prigione. Da questo momento fu determinato a lasciare il paesino. Fu educato dal parroco ma anche dalle donne sposate e dalle zitelle del paese. Rodolfo detestava studiare, ragione per cui il padre lo picchiava spesso e lo obbligava a frequentare le lezioni, però senza ottenere nessun effetto positivo. La futura stella del cinema saltava le lezioni e giocava negli uliveti, immaginando di essere un eroe mitico oppure un guerriero coraggioso. Adorava recitare diversi ruoli e mascherarsi; la sua fantasia era illimitata. Questa immaginazione lo portò all’età di cinque anni a sfregiarsi la guancia destra con un rasoio. La cicatrice l’accompagnò per tutta la vita; agli amici del cortile in cui giocava raccontava che si era ferito durante uno dei numerosi duelli, in cui, ovviamente, era uscito vincitore.

villaggio francese, le piaceva divertirsi e ballare. E proprio ad un ballo conobbe un giovane veterinario italiano, straordinariamente bello, Giovanni D’Antonguella, che lavorava per un circo itinerante. Fu un colpo di fulmine. Organizzarono velocemente le nozze e dopo il matrimonio si trasferirono in un paesino polveroso e poco attraente, Castellaneta, in cui il tempo si era fermato. Rodolfo nacque il mattino del 6 maggio 1895 e venne battezzato con il nome di Rodolfo Alfonso Raffaello Piero Filiberto Guglielmi di Valentina d’Antonguella. Nei ricordi della madre fi n dall’inizio il bambino si caratterizzò per la sua testardaggine, era un ribelle, disobbediente ed avventuroso. Aveva un bel viso da cherubino. Dopo anni le sue sorelle confessarono che era il fi glio preferito del padre e che la madre non era riuscita a tenerlo sotto controllo. Già da bambino smise di obbedirle, rifi utò persino di andare in chiesa, e quando la madre provava a obbligarlo lui gridava e sputava ovunque. Era un vero tormento, specialmente dopo che il padre lo portò con sé a visitare la provincia di Taranto in occasione della festa del nuovo millennio. In una grande città ebbe modo di vedere vita, altre prospettive e opportunità, automobili ed enormi edifici. Negli occhi di un bambino la piccola cittadina di Castellaneta diventò la cella di una prigione. Da questo momento fu determinato a lasciare il paesino. Fu educato dal parroco ma anche dalle donne sposate e dalle zitelle del paese. Rodolfo detestava studiare, ragione per cui il padre lo picchiava spesso e lo obbligava a frequentare le lezioni, però senza ottenere nessun effetto positivo. La futura stella del cinema saltava le lezioni e giocava negli uliveti, immaginando di essere un eroe mitico oppure un guerriero coraggioso. Adorava recitare diversi ruoli e mascherarsi; la sua fantasia era illimitata. Questa immaginazione lo portò all’età di cinque anni a sfregiarsi la guancia destra con un rasoio. La cicatrice l’accompagnò per tutta la vita; agli amici del cortile in cui giocava raccontava che si era ferito durante uno dei numerosi duelli, in cui, ovviamente, era uscito vincitore. invece di guadagnare per mantenere la famiglia, partecipava continuamente a risse, rubava gli ultimi risparmi dei vicini e perfino della propria madre. Rifiutò di mettersi a fare qualsiasi lavoro, era sempre più disobbediente e affascinato dal mondo erotico. Cominciò dai baci innocenti per poi passare alle conquiste sessuali di cui si vantava tra i suoi coetanei italiani. Nell’educazione di Rodolfo venne coinvolta tutta la famiglia, ma senza effetti. Un giorno uno dei cugini disse che se doveva essere un criminale era meglio che se andasse in America perchè così non metterebbe a repentaglio il nome della famiglia. E così fu, uno zio lo aiutò a stabilire contatti tra l’Italia e l’America. La partenza per il Nuovo Mondo coinvolse non solo la famiglia, ma anche i vicini che erano felicissimi di vederlo partire, tanto che contribuirono economicamente in modo che all’inizio avesse qualche soldo per mantenersi. Il 9 dicembre 1913 Rodolfo salì a bordo della nave da crociera Cleveland che stava per salpare verso New York. Per i propri cari l’unica cosa buona fatta da Valentino era lasciare l’Italia.

invece di guadagnare per mantenere la famiglia, partecipava continuamente a risse, rubava gli ultimi risparmi dei vicini e perfino della propria madre. Rifiutò di mettersi a fare qualsiasi lavoro, era sempre più disobbediente e affascinato dal mondo erotico. Cominciò dai baci innocenti per poi passare alle conquiste sessuali di cui si vantava tra i suoi coetanei italiani. Nell’educazione di Rodolfo venne coinvolta tutta la famiglia, ma senza effetti. Un giorno uno dei cugini disse che se doveva essere un criminale era meglio che se andasse in America perchè così non metterebbe a repentaglio il nome della famiglia. E così fu, uno zio lo aiutò a stabilire contatti tra l’Italia e l’America. La partenza per il Nuovo Mondo coinvolse non solo la famiglia, ma anche i vicini che erano felicissimi di vederlo partire, tanto che contribuirono economicamente in modo che all’inizio avesse qualche soldo per mantenersi. Il 9 dicembre 1913 Rodolfo salì a bordo della nave da crociera Cleveland che stava per salpare verso New York. Per i propri cari l’unica cosa buona fatta da Valentino era lasciare l’Italia. del fatto che l’attrice del cinema muto non voleva avere rapporti sessuali con il giovane sposo (apparentemente era una lesbica che acconsentì al matrimonio per salvare la sua carriera cinematografica ormai al crepuscolo). In seguito nella sua vita fece la sua comparsa Natacha Rambova, una scenografa e costumista, che Valentino sposò nel 1922, prima della finalizzazione del divorzio con Acker, il che suscitò grande scandalo. Solo qualche giorno dopo il matrimonio i funzionari lo fermarono e lo arrestarono con l’accusa di bigamia. Il matrimonio tra Valentino e Rambova venne dopo poco annullato ed essi si sposarono di nuovo nel 1923. Molte persone dell’ambiente affermavano che Rambova, almeno in parte, fu la causa della rovina di Valentino. La maggior parte dei suoi amici la ritenevano assurdamente possessiva e tossica per la sua carriera. E così fu, la grande stella cominciò a sbiadire. Il cinema muto fin dagli anni 20 iniziò ad essere superato come il viale del tramonto del film di Billy Wilder. Valentino era spesso sulle copertine dei giornali che parlavano del suo critico stato di salute. Probabilmente soffrì di depressione.

del fatto che l’attrice del cinema muto non voleva avere rapporti sessuali con il giovane sposo (apparentemente era una lesbica che acconsentì al matrimonio per salvare la sua carriera cinematografica ormai al crepuscolo). In seguito nella sua vita fece la sua comparsa Natacha Rambova, una scenografa e costumista, che Valentino sposò nel 1922, prima della finalizzazione del divorzio con Acker, il che suscitò grande scandalo. Solo qualche giorno dopo il matrimonio i funzionari lo fermarono e lo arrestarono con l’accusa di bigamia. Il matrimonio tra Valentino e Rambova venne dopo poco annullato ed essi si sposarono di nuovo nel 1923. Molte persone dell’ambiente affermavano che Rambova, almeno in parte, fu la causa della rovina di Valentino. La maggior parte dei suoi amici la ritenevano assurdamente possessiva e tossica per la sua carriera. E così fu, la grande stella cominciò a sbiadire. Il cinema muto fin dagli anni 20 iniziò ad essere superato come il viale del tramonto del film di Billy Wilder. Valentino era spesso sulle copertine dei giornali che parlavano del suo critico stato di salute. Probabilmente soffrì di depressione. New York. Si racconta che per alcuni giorni non sarebbe uscito dalla camera. Una notte cadde improvvisamente e dopo esser stato ritrovato, fu portato in ospedale. I medici gli diagnosticarono una ulcera. Il suo stato non migliorò dopo l’intervento, al contrario peggiorò. Lunedì 23 agosto, al mattino presto parlò con i medici del suo futuro, per morire solo qualche ora dopo, alla giovane età di 31 anni.

New York. Si racconta che per alcuni giorni non sarebbe uscito dalla camera. Una notte cadde improvvisamente e dopo esser stato ritrovato, fu portato in ospedale. I medici gli diagnosticarono una ulcera. Il suo stato non migliorò dopo l’intervento, al contrario peggiorò. Lunedì 23 agosto, al mattino presto parlò con i medici del suo futuro, per morire solo qualche ora dopo, alla giovane età di 31 anni.